Entre los primeros cristianos de Roma había discípulos de San Pablo, como atestigua la larga lista de saludos escrita al final de la Carta a los Romanos. En el Aventino vivían Aquila y Prisca -o Priscila-, un matrimonio de comerciantes que habían conocido al Apóstol en Corinto; otras personas que aparecen citadas eran de origen judío, griego o del Asia Menor: se habían desplazado a vivir en la capital del Imperio después de haber oído predicar el Evangelio a Pablo en sus lugares de procedencia.

El tono afectuoso de esos saludos refleja la fraternidad que existía entre los primeros fieles. Pese a la variedad de proveniencias y condiciones sociales -desde esclavos hasta miembros de la nobleza-, estaban muy unidos. Fueron familias que vivieron de Cristo y que dieron a conocer a Cristo. Pequeñas comunidades cristianas, que fueron como centros de irradiación del mensaje evangélico. Hogares iguales a los otros hogares de aquellos tiempos, pero animados de un espíritu nuevo, que contagiaba a quienes los conocían y los trataban. Eso fueron las primeros cristianos, y eso hemos de ser los cristianos de hoy: sembradores de paz y de alegría, de la paz y de la alegría que Jesús nos ha traído.

En este clima de estrecha unidad, es lógico que la llegada de San Pablo a la Urbe causara entre los cristianos de Roma una explosión de alegría. Algunos le debían la fe, como hemos mencionado, y todos habían oído hablar del Apóstol y tendrían grandes deseos de conocerlo. Además, la maravillosa Carta que les había enviado en el año 57 o 58 constituía un notable motivo de gratitud.

Era natural, por tanto, que quisieran abreviar la espera saliendo a su encuentro por la Vía Apia. Unos lo alcanzaron en el Foro de Apio y otros en Tres Tabernas, a 69 y 53 kilómetros de Roma respectivamente. En los Hechos de los Apóstoles se comenta que al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimos.

Una vez llegado a Roma, a mediados del año 61, le fue permitido a Pablo vivir en una casa particular con un soldado que le custodiara. Los ciudadanos romanos tenían derecho a este tipo de prisión, llamada custodia militaris, a medio camino entre la custodia libera, o libertad vigilada, y la custodia publica, o detención penal.

El prisionero podía escoger una residencia, y el militar que lo vigilaba debía acompañarlo a todas horas y tenerlo atado con una cadena al salir a la calle. Según una antigua tradición, el Apóstol residió en una casa de alquiler junto a la gran curva que describe el Tíber a la altura de la Isla Tiberina. Era una zona densamente habitada, en la que vivían numerosos judíos. Según han mostrado algunas excavaciones arqueológicas, muchos de ellos eran curtidores.

Donde se encontraba esa casa, se alza la iglesia de San Paolo alla Regola, la única dedicada al Apóstol dentro de los antiguos muros de Roma. Según se entra, a la derecha, puede leerse en un arquitrabe: Divi Pauli Apostoli Hospitium et Schola, Alojamiento y Escuela de San Pablo Apóstol.

En este lugar se ha encontrado un edificio de época imperial que, como otros de la zona, tenía adosado un amplio granero. Corresponde a la descripción de la casa de San Pablo que aparece en algunos documentos del siglo II; la presencia del espacioso granero explicaría cómo fue posible que, casi recién llegado a Roma, el Apóstol pudiera convocar en su alojamiento a un gran número de judíos que vivían en la Urbe para anunciarles el Reino de Dios.

El resultado de aquella larga reunión fue que algunos hebreos creyeron, pero San Pablo también encontró mucha resistencia al Evangelio. Por eso, concluyó que a partir de entonces se iba a dedicar a los gentiles, porque ellos sí escucharían el mensaje de salvación.

Durante dos años permaneció San Pablo en aquella casa, extendiendo el fuego de su fe y amor a Cristo en pleno corazón de la Roma imperial. Prisionero -o al menos sin libertad de movimientos-, sin embargo estaba convencido de que todas las cosas son para bien de los que aman a Dios, y por eso podía escribir a los filipenses: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han ocurrido han servido para mayor difusión del Evangelio, de tal modo que, ante el pretorio y ante todos los demás, ha quedado patente que me encuentro encadenado por Cristo, y asila mayor parte de los hermanos en el Señor, alentados por mis cadenas, se han atrevido con más audacia a predicar sin miedo la palabra de Dios.

El libro de los Hechos de los Apóstoles termina relatando que Pablo permaneció dos años completos en el lugar que había alquilado, y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el Reino de Dios y enseñaba lo referente a Nuestro Señor Jesucristo.

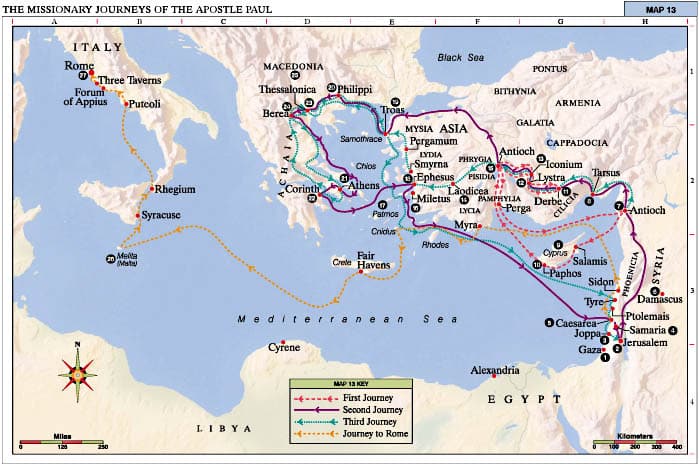

Todo parece indicar que al cabo de ese periodo de tiempo -el máximo previsto por la ley romana para la custodia militaris-, San Pablo recobró su libertad y pudo dejar la Urbe para dirigirse a otros lugares. Al escribir a los romanos, años antes, ya había manifestado su intención de viajar a Hispania para predicar el Evangelio, y tal vez la puso por obra en el año 63 .

De lo que escribe en sus últimas cartas -a Timoteo y a Tito- se deduce que, entre el 63 y el 66 (o 67) d.C., San Pablo viajó por distintas ciudades de Grecia y de Asia Menor.

Entretanto, durante el verano del año 64 había comenzado la cruel persecución neroniana contra los cristianos de Roma, que luego se propagó a otras zonas del imperio. Posiblemente Pablo fue apresado en Tróade, ya que salió de esa ciudad sin llevar consigo ni siquiera su manto de viaje. Tras la detención, bajo la custodia de unos cuantos soldados, fue llevado de nuevo hasta Roma.

Este segundo cautiverio resultó mucho más riguroso que el anterior. Se trató de lo que el Derecho romano llamaba custodia publica, detención en la cárcel como un delincuente común. A Pablo -ya anciano y cansado- le pesa, en esta situación dura, verse alejado de sus más estrechos colaboradores.

Sólo Lucas -el médico fiel- permanece a su lado, y el Apóstol escribe a Timoteo para que venga cuanto antes a Roma. Algunos de sus discípulos le habían abandonado a la hora de la dificultad, y sobre todo le duele la deserción de Demas, que le dejó por amor a la vida mundana.

Privado completamente de libertad y con el corazón herido por esas infidelidades, Pablo padecía como sólo pueden hacerlo quienes saben amar sin medida. Al mismo tiempo, su confianza total en el Señor le llenaba de ánimo, y exclamaba: Estoy sufriendo hasta verme en cadenas como un malhechor: ¡pero la palabra de Dios no está encadenada! Por eso, todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación, que está en Cristo Jesús, junto con la gloria eterna.

Los cristianos de Roma procuraron estar cerca del Apóstol, atendiéndole en la medida en que lo permitía la persecución. San Pablo envía saludos de su parte a Timoteo, destacando los nombres de Eúbulo, Pudente, Lino y Claudia.

En esos momentos, cuando escribe a su discípulo predilecto, el Apóstol ha acudido a la primera audiencia en el tribunal y ha logrado un aplazamiento de la causa.

Sabe que cuenta con algunos meses de tiempo, y por eso insta a Timoteo para que se dé prisa en venir, antes del invierno.

Sin embargo, Pablo no tiene dudas sobre cuál será la sentencia final: Estoy apunto de derramar mi sangre en sacrificio, y el momento de mi partida es inminente. He peleado el noble combate, he alcanzado lameta, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la merecida corona que el Señor, el Justo Juez, me entregará aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que han deseado con amor su venida.

No sabemos si Timoteo llegó a tiempo para dar el último abrazo a quien él y toda su familia debían la fe. Pablo fue condenado a muerte y ejecutado diez días después de la sentencia, como establecía la ley. Por tratarse de un ciudadano romano, se le decapitó sin presencia de público y fuera de los muros de la ciudad.

El lugar del martirio de San Pablo se encuentra en lo que actualmente es el barrio del EUR, al sur de Roma. Los habitantes de la ciudad denominaban ese sitio ad aquas salvias, y allí existía un cementerio cristiano desde el siglo III, y una iglesia desde el IV o el V d.C.

En el siglo VII, el Papa Onorio I hizo construir junto a la iglesia un monasterio en el que vivían monjes provenientes de Cilicia -la tierra de San Pablo-, alabando continuamente al Señor en el lugar donde el Apóstol fue martirizado. En el siglo XI d.C. esa abadía pasó a los benedictinos, y en 1140 a los cistercienses, que la habitaron hasta que, en 1867, Pío IX la concedió a los trapenses.

En el transcurso de los siglos no han faltado visitantes ilustres a la Abadía de las Tres Fuentes: Carlomagno rezó en la antigua iglesia en la Navidad del año 800; San Bernardo, mientras celebraba la Misa un día del año 1138, tuvo la visión de una escala que llevaba hasta el Cielo; y San Felipe Neri acudió en 1550 para rezar y pedir consejo a su confesor -uno de los monjes- sobre si debía o no irse como misionero a las Indias. El monje le dijo: No vayas, Felipe, tus Indias están en Roma, y estas palabras fueron refrendadas por un suceso sobrenatural.

El cuerpo de San Pablo fue enterrado en un cementerio que se encontraba en la vía Ostiense. Los cristianos enseguida adornaron su tumba con un trofeo, un modesto monumento similar al que se puso en la sepultura de San Pedro.

El presbítero Gayo habla, a finales del siglo II d.C., de los trofeos de los Apóstoles que fundaron la Iglesia de Roma, que se encuentran en el Vaticano y en la via Ostiense.

Después del edicto del año 313, el emperador Constantino hizo construir una basílica para custodiar y venerar la tumba del Apóstol de las Gentes.

El templo era de dimensiones no muy grandes, y fue ampliado a finales del siglo III con la Basílica de los Tres Emperadores, llamada así porque la empezó Valentiniano II, prosiguió los trabajos Teodosio y la terminó Arcadio.

El corazón de esta segunda basílica, como sucedía en la primera, era la tumba de San Pablo. En los dos casos, el altar estaba justo encima del sepulcro.

La basílica actual fue edificada en el siglo XIX d.C., después de que un incendio destruyera la anterior en 1823. Durante las obras de reconstrucción, se desenterró la zona de la tumba y dos arquitectos hicieron algunos dibujos de su disposición.

Aparte de lo que mostraban esos bocetos, más bien imprecisos, poco más se sabía de la sepultura, hasta que el pasado mes de diciembre (del año 2006) se ha hecho público el hallazgo de un sarcófago de mármol, situado en la Confessio de la basílica y del que se piensa que es aquel en el que se depositaron los sagrados restos de San Pablo.

Su hechura modesta contrasta con el acabado mucho más artístico de otros sarcófagos que se encontraron a su alrededor a mediados del XIX: la diferencia de calidad puede deberse a que, sabiendo que contenía los restos del Apóstol, los emperadores prefirieron dejarlo como estaba y no sustituirlo por otro más rico.

El 14 de diciembre de 2006, pocos días después de haberse anunciado el hallazgo de este sarcófago, estuvo rezando en la basílica el arzobispo ortodoxo de Atenas y de toda la Grecia.

Ese mismo día había visitado al Papa en el Vaticano. Intercambiaron regalos que manifestaban el anhelo de alcanzar la unidad: una representación de Nuestra Señora como Panaghia -toda santa- y un icono con la imagen clásica del abrazo entre San Pedro y San Pablo.

Ha sido la primera vez en la historia que un Primado de Grecia acude a visitar oficialmente al Papa. Sin duda, esta noticia alentadora nos habrá impulsado a rezar con fuerza por la unidad de los cristianos en este mes de enero, durante el octavario que precede a la fiesta de la Conversión de San Pablo.