Después de Pentecostés, la comunidad de los seguidores de Jesús de Nazaret fue creciendo rápidamente en Jerusalén y sus alrededores. La mayor parte de ellos procedían de aquellas mismas tierras. Pero también fueron agregándose algunos judíos de lengua griega que habían pasado algún tiempo en la diáspora.

Las diferencias entre los dos grupos no tardaron en manifestarse con una cierta tensión. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos da cuenta de la decisión tomada en ese momento por los dirigentes de la comunidad:

«Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los Doce convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: "No parece bien que nosotros abandonemos la Palabra de Dios por servir a las mesas.

Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a siete hombres, de buena fama, llenos de Espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo; mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la Palabra". Pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía; los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos» (Hch 6, 1-6).

Como se puede observar, todos ellos eran conocidos por su nombre griego. Se puede decir que, gracias a este incidente, la comunidad primitiva se abrió a nuevos horizontes y a una incipiente universalidad.

Así pues, Felipe forma parte del grupo de los siete diáconos, o servidores, elegidos para atender a las necesidades de la comunidad, especialmente en sus miembros de origen helénico. Sin embargo, su misión no se limitaría al servicio material. Bien pronto habrían de asumir el papel de testigos y anunciadores del mensaje de Jesús. El más famoso de ellos habría de ser Esteban. Su valentía le llevaría a ser lapidado a las afueras de Jerusalén con la aprobación del joven Saulo, el futuro apóstol Pablo.

Aquel episodio no iba a quedar aislado. La muerte de Esteban marcó en realidad el principio de «una gran persecución contra la Iglesia de Jerusalén» (Hch 8, 1). Como había anunciado Jesús, la persecución se convirtió en ocasión para vivir y manifestar el dinamismo de la fe. De hecho, motivó que muchos hermanos se dispersaran por las regiones de Judea y Samaria, anunciando la Buena Nueva de la Palabra. Entre ellos es-taba también Felipe. Su viaje parece estructurado para exponer en tres actos la teología de la acción misionera:

«Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. La gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe, porque le oían y veían las señales que realizaba; pues de muchos posesos salían los espíritus inmundos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos quedaron curados. Y hubo una gran alegría en aquella ciudad» (Hch 8, 5-8).

El primer acto del relato constituye un precioso esquema de la teología de la misión. Subraya la importancia del anuncio de la palabra de Dios, pero también la de la percepción sensible del mensaje. Oír la palabra y ver las señales que la acompañan parecerán resumir para siempre el inicio de la fe. En los primeros misioneros se repiten los signos que acompañaron la vida y la actividad de Jesús. Ante el anuncio de la palabra, la persona entera queda curada de sus esclavitudes y dolencias. La alegría es la consecuencia lógica de la conversión.

Con todo, el relato no termina ahí. Incluye a continuación un elemento discordante que evoca el carácter dramático de la predicación evangélica y su reconocida superioridad sobre la sabiduría humana y sobre toda práctica mágica. En la ciudad había, en efecto, un mago llamado Simón que con sus habilidades suscitaba la atención y los comentarios de las gentes de Samaria. Todos lo consideraban como una «gran potencia de Dios».

Sin embargo, a los habitantes de aquella tierra les parecieron mucho más convincentes los gestos proféticos de Felipe que anunciaba la Buena Nueva del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Así que muchos hombres y mujeres aceptaron la fe y el bautismo. El texto añade que «hasta el mismo Simón creyó y, una vez bautizado, no se apartaba de Felipe y estaba atónito al ver las señales y grandes milagros que se realizaban» (Hch 8, 13).

El relato añade un segundo acto, en el que la predicación de Felipe es contrastada por la presencia de los apóstoles. Con motivo del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, el Evangelio de Juan alude veladamente al florecimiento de las comunidades cristianas en Samaria (cf. Jn 4, 35-39). Pues bien, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos refiere que, «al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la Palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan». La semilla había sido arrojada en el surco y llegaba la hora de la cosecha.

La bajada de estos dos apóstoles, que eran considerados como pilares de la comunidad, señala el reconocimiento de la tarea llevada acabo por los evangelizadores dispersos y evidencia la necesidad de mantener la hermandad y el reconocimiento en la fe y en el amor entre las diversas comunidades.

Además, el viaje apostólico contribuye a marcar las diferencias entre un bautismo celebrado al parecer en el nombre de Jesús y el bautismo por el que los nuevos hermanos habrían de recibir el Espíritu Santo. La presencia y el ministerio de los apóstoles es la oportunidad para que, también fuera de Jerusalén, se repita el prodigio de Pentecostés: Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo» (Hch 8, 17).

Todavía incluye el relato un tercer acto, en el que se pone de manifiesto la necesidad de purificar la fe de toda adherencia mágica. Ahora ya no se menciona a Felipe. Es Pedro quien reprende la actitud de Simón, que pretende comprar con dinero la posibilidad de otorgar el Espíritu con la imposición de sus manos. A la maldición de aquel dinero sigue la corrección del mago y la invitación a que se convierta y pida perdón por aquel pensamiento de su corazón.

Después de haber dado testimonio y haber predicado la Palabra del Señor, los apóstoles se volvieron a Jerusalén evangelizando muchos pueblos samaritanos (Hch 8, 25). Como había ocurrido con la mujer que encontró Jesús junto al pozo, también ahora la tarea evangelizadora de Felipe parece pasar a un segundo plano.

Sin embargo, el texto no pretende olvidar al evangelizador. Es más, la continuación del relato parece sugerir la autenticidad de su vocación, al evocar la presencia del ángel que lo envía, así como la intrepidez del llamado que extiende su radio de acción de forma insospechada. La vocación que viene de lo alto encuentra un fiel ejecutor en Felipe. La evangelización es don de Dios y tarea humana.

El hermoso episodio que se nos ofrece a continuación parece articularse de nuevo en tres partes, señaladas por otras tantas intervenciones sobrenaturales.

En un primer momento, Felipe es llamado por el ángel del Señor, que lo invita a tomar el camino del Sur, que lleva hacia Egipto por la costa de Gaza. No se le explica el objetivo de ese envío, aunque el lector puede muy pronto adivinar el esquema de toda la narración. De hecho, entra inmediatamente en conocimiento con un personaje distinguido.

No se nos conserva su nombre. Es uno de esos judíos que viven en la diáspora que se encuentra de vuelta de una larga peregrinación que lo ha traído hasta Jerusalén para adorar a Dios. Conoce a los profetas, pero, evidentemente no puede entenderlos en su plenitud. El texto prepara cuidadosamente la necesaria intervención del seguidor del Mesías Jesús:

»El ángel del Señor habló a Felipe diciendo: "Levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto". Se levantó y partió. Y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros, y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías» (Hch 8, 26-28).

El segundo tiempo está marcado por otra intervención sobrenatural. El Espíritu de Dios empuja de nuevo al misionero, al tiempo que le otorga sabiduría para responder a las oportunas preguntas que le dirige el viajero que vuelve a las tierras de los etíopes. Esas preguntas reflejan el ánimo piadoso y a la vez inquieto de quien conoce las antiguas escrituras, pero desea conocer su sentido más profundo.

Partiendo de los antiguos profetas se puede llegar al anuncio del Evangelio. El encuentro entre los dos personajes trata de evidenciar la continuidad entre la antigua alianza y el acontecimiento de la vida, la obra y la muerte de Jesús de Nazaret. Y trata de explicitar la necesaria conexión entre la fe y el bautismo:

«El Espíritu dijo a Felipe: "Acércate y ponte junto a ese carro". Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías; y le dijo: "¿Entiendes lo que vas leyendo?" Él contestó: "¿Cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía?" Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que iba leyendo era éste: "Fue llevado como una oveja al matadero; y como cordero, mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca.

En su humillación le fue negada la justicia; ¿quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra". El eunuco preguntó a Felipe: "Te ruego que me digas de quién dice esto el profeta: ¿de sí mismo o de otro?" Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la Buena Nueva de Jesús.

Siguiendo el camino llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: "Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?" Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco; y lo bautizó» (Hch 8, 29-38).

De nuevo, el tercer momento está señalado por una intervención sobrenatural. Es el Espíritu el que envía, ilumina y mueve al evangelizador. Éste aprovecha la moción del Espíritu para iluminar la fe que ya alborea y sirve de mediación para la celebración de los signos sacramentales. La lectura del texto bíblico lleva al viajero a la curiosidad. ¿A quién se refiere el texto del profeta? Evidentemente, la lectura ha de ser explicada por el anuncio oral de otro creyente. Y la fe recién nacida puede ser celebrada con el bautismo.

El texto no deja de subrayar los pasos siguientes de la secuencia. El evangelizado prosigue con gozo su «camino» que es ahora el nuevo camino del Evangelio de Jesucristo. Y el evangelizador prosigue también el suyo, que es precisamente el de seguir anunciando la buena noticia del Señor Jesucristo:

«Y ensaliendo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y ya no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea» (Hch 8, 39-40)

Sería difícil explicar de forma más clara e intuitiva toda la teología de la evangelización y de la iniciación en la fe cristiana. Los seguidores del Señor habrían de recordar este y otros relatos para meditar en su propia vocación y en la tarea a la que han sido enviados. La instrucción y el bautismo del eunuco son una memoria de los primeros tiempos y un programa para la futura evangelización.

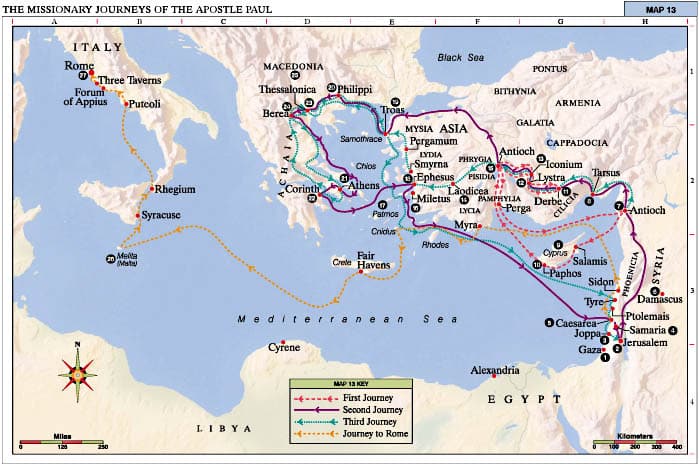

Entre Asdod y Cesarea del Mar debió de establecer el diácono Felipe su residencia y el centro de sus itinerarios de evangelización. De hecho, allí volvemos a encontrarlo unos años más tarde, precisamente hacia el año 58. Por entonces Pablo y Lucas regresaban de su tercer viaje misional. Se encaminaban hacia Jerusalén.

Habían pasado por Rodas, habían costeado Chipre y se habían detenido durante siete días con los hermanos de la ciudad de Tiro. Precisamente esos mismos hermanos, «iluminados por el Espíritu, decían a Pablo que no subiese a Jerusalén» (Hch 21, 4).

A pesar de aquellas intuiciones y consejos, Pablo decidió continuar su viaje. Los hermanos lo acompañan hasta la playa, donde lo despiden con una oración. Aquella breve navegación de cabotaje llevó a Pablo y sus acompañantes hasta Tolemaida, donde se detuvo otro día con los hermanos. La siguiente etapa los llevará a encontrarse con Felipe:

«Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea; entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los Siete, y nos hospedamos en su casa. Tenía éste cuatro hijas vírgenes que profetizaban. Nos detuvimos allí bastantes días» (Hch 21, 8-10).

De pronto descubrimos algo que ya habíamos intuido al primer contacto con el texto. Felipe, uno de aquellos siete «diáconos» elegidos en Jerusalén, era conocido como «el evangelista». Y, como ya se ve, razones más que sobradas tenían los hermanos para aplicarle ese título.

Pero también descubrimos otro detalle interesante. Las cuatro hijas de Felipe han sido dotadas por el Espíritu del don de profecía. Seguramente este encuentro le daría ocasión a Pablo para comentar el fervor profético y los abusos que él había tenido que corregir en la comunidad de Corinto.

Todo hace pensar que, durante aquel descanso y precisamente en la casa de Felipe, debió de tener lugar el encuentro con Ágabo:

«Bajó entretanto de Judea un profeta llamado Ágabo; se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató sus pies y sus manos y dijo: "Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinturón. Y le entregarán en manos de los gentiles".

Al oír esto nosotros y los de aquel lugar le rogamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo contestó: "¿Por qué habéis de llorar y destrozarme el corazón? Pues yo estoy dispuesto no sólo a ser atado, sino a morir también en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús". Como no se dejaba convencer, dejamos de insistir y dijimos: "Hágase la voluntad del Señor"» (Hch 21, 10-14).

La pequeña comunidad que se reunía en casa de Felipe pudo ser testigo de la firmeza de Pablo. A toda costa quería llegar hasta Jerusalén y ellos no podrían oponerse. Pero Felipe y los hermanos no permanecieron pasivos ante aquella decisión, sino que se preocuparon de preparar los detalles de aquella última etapa del viaje de Pablo hasta Jerusalén:

«Transcurridos estos días y hechos los preparativos de viaje, subimos a Jerusalén. Venían con nosotros algunos discípulos de Cesarea, que nos llevaron a casa de cierto Mnasón, de Chipre, antiguo discípulo, donde nos habíamos de hospedar. Llegados a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría» (Hch 21, 15-17).

Por tercera vez, y como ya es habitual, Felipe vuelve a quedar en la sombra. En varias ocasiones ha sido un instrumento fiel en manos del Espíritu. Por él ha pasado el anuncio del Evangelio. Pero nunca ha tratado de arrogarse méritos ni protagonismo. Era un servidor de la Buena Noticia del Reino de Dios. Y un servidor de los hermanos. Un «diácono». Nada más. Y nada menos.

San Jerónimo dice haber visto todavía la casa donde había habitado Felipe y las celdas que ocupaban sus hijas. Según una tradición bizantina, el diácono Felipe habría sido también obispo de Tralles, en Lidia. Hacia el año 190, Clemente de Alejandría lo identifica con aquel escriba al que Jesús advierte que las zorras tienen sus madrigueras, mientras que el Hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza (cf. Mt 8, 19-20).

En la historia del arte ha sido varias veces representado el episodio del bautismo del ministro etíope, por ejemplo, en un sarcófago paleocristiano del siglo IV que se conserva en Roma, en el Museo de las Termas. Era aquél un episodio que resultaba aleccionador para los catecúmenos de los primeros tiempos.

JOSÉ-ROMÁN FLECHA ANDRÉS