Primera expansión

Universalidad del Cristianismo

El concilio de Jerusalén

Los propulsores de la expansión

Fuentes para la expansión

.

«No es el discípulo más que el Maestro» (Mt X, 24), había advertido Jesús a los suyos, cuando aún permanecía con ellos en la tierra. El Sanedrín declaró a Jesús reo de muerte por proclamar que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. La hostilidad de las autoridades de Israel, que habían condenado a Cristo, debía dirigirse luego contra los Apóstoles, que anunciaban a Jesucristo Resucitado y confirmaban su predicación con milagros obrados ante todo el pueblo.

El Sanedrín intentó silenciar a los Apóstoles, pero Pedro respondería al Sumo Sacerdote que «es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres» (Act V, 29). Los Apóstoles fueron azotados, pero ni las amenazas ni la violencia lograron acallarlos, y salieron gozosos «por haber sido hallados dignos de sufrir oprobio» por el nombre de Jesús.

La muerte del diácono San Esteban, lapidado por los judíos, señaló el principio de una gran persecución contra los discípulos de Jesús.

La separación entre Cristianismo y Judaismo se hizo cada vez más profunda y patente. El universalismo cristiano se puso pronto de manifiesto, en contraste con el carácter nacional de la religión judía. A Antioquia de Siria, una de las grandes metrópolis de Oriente, llegaron discípulos de Jesús fugitivos de Jerusalén.

Algunos de ellos eran helenistas, con mentalidad más abierta que la de los judíos palestinos, y comenzaron a anunciar el Evangelio a los gentiles. En la cosmopolita Antioquía, el universalismo de la Iglesia se hizo realidad y allí fue, precisamente, donde los seguidores de Cristo comenzaron a llamarse cristianos.

La universalidad de la Redención y de la Iglesia de Jesucristo fue confirmada de modo solemne por una milagrosa acción divina, que tuvo al Apóstol Pedro por protagonista y testigo. A Pedro —como una prueba más de su Primado— le fue reservada la suerte de abrir a los gentiles las puertas de la Iglesia.

Los signos extraordinarios que acompañaron a la conversión en Cesárea del centurión Cornelio y su familia tuvieron para Pedro valor decisivo. «Ahora reconozco —fueron sus palabras— que no hay para Dios acepción de personas, sino que en toda nación el que teme a Dios y practica la justicia es acepto a Él» (Act X, 34-35).

En Jerusalén, la noticia de que Pedro había otorgado el bautismo a gentiles incircuncisos produjo estupor. Fue preciso que el Apóstol relatara puntualmente lo ocurrido para que los judeo-cristianos de la Ciudad Santa mudaran de mente y superasen inveterados prejuicios.

Comenzaban a comprender que la Redención de Cristo era universal y que la Iglesia estaba abierta a todos: «Al oír estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo: luego Dios ha concedido también a los gentiles la penitencia para la vida» (Act XI, 18).

Pero la definitiva victoria del universalismo cristiano necesitaba todavía superar un último obstáculo. La admisión de los gentiles en la Iglesia había sido una novedad difícil de comprender para muchos judeo-cristianos, aferrados a sus viejas tradiciones.

Estos cristianos de origen judío consideraban que los conversos gentiles, para poder ser salvos, necesitaban cuando menos circuncidarse y observar las prescripciones de la Ley de Moisés.

Estas pretensiones, que conturbaron vivamente a los cristianos procedentes de la gentilidad, tuvieron sin embargo la virtud de obligar a plantear abiertamente la cuestión de las relaciones entre la Vieja y la Nueva Ley, y sentar de modo inequívoco la independencia de la Iglesia con respecto a la Sinagoga.

Para tratar de problemas tan fundamentales se reunió en el año 49 el denominado «concilio» de Jerusalén. En la asamblea, Pablo y Bernabé llevaron la voz de las iglesias de la gentilidad y dieron testimonio de las maravillas que Dios había obrado en ellas.

El Apóstol Pedro, una vez más, habló con autoridad en defensa de la libertad de los cristianos, en relación con las observancias legales de los judíos.

El «concilio», a propuesta de Santiago, obispo de Jerusalén, acordó no imponer cargas superfluas a los conversos gentiles; bastaría que éstos se atuvieran a unos sencillos preceptos: guardarse de la fornicación y, por respeto a la Vieja Ley, abstenerse de comer carnes no sangradas o sacrificadas a los ídolos (Act XV, 1-33).

De este modo quedó resuelto de forma definitiva el problema de las relaciones entre Cristianismo y Ley mosaica.

Los judeo-cristianos siguieron existiendo todavía durante cierto tiempo en Palestina, pero como un fenómeno minoritario y residual, dentro de una Iglesia cristiana, cada vez más extendida por el mundo gentil.

Los grandes propulsores de la expansión del Cristianismo fueron los Apóstoles, obedientes al mandato de Cristo de anunciar el Evangelio a todas las naciones. No es fácil —por falta de fuentes históricas— conocer la actividad misional de la mayoría de los Apóstoles. Nos consta que el Apóstol Pedro, al marchar de Palestina, se estableció en Antioquía, donde existía una importante comunidad cristiana.

Es posible que luego residiera algún tiempo en Corinto, pero su destino definitivo sería Roma, capital del Imperio, de cuya Iglesia fue primer obispo. En Roma, Pedro sufrió martirio en la persecución desencadenada por el emperador Nerón (a. 64). El Apóstol Juan, tras una larga permanencia en Palestina, se trasladó a Éfeso, donde vivió muchos años más, circunstancia ésta por la cual las iglesias de Asia le consideraron como su propio Apóstol.

Viejas tradiciones hablan de las actividades apostólicas de Santiago el Mayor en España, del Apóstol Tomás en la India, del Evangelista Marcos en Alejandría, etc.

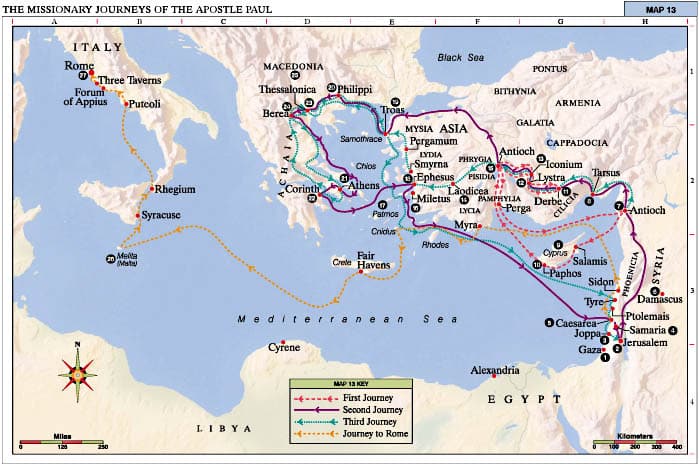

Las noticias sobre la acción apostólica de San Pablo son sin duda las más abundantes, gracias a las informaciones contenidas en los Hechos de los Apóstoles y en el importante corpus de las Epístolas paulinas. San Pablo fue, por excelencia, el Apóstol de las Gentes, y sus viajes misionales llevaron el Evangelio por Asia Menor y Grecia, donde fundó y dirigió numerosas iglesias.

Preso en Jerusalén, su largo cautiverio le dio ocasión de dar testimonio de Cristo ante el Sanedrín, los gobernadores romanos y el rey Agripa II.

Conducido a Roma, fue puesto en libertad por el tribunal del César, y es probable que entonces realizara un viaje misional a España, proyectado desde hacía tiempo.

Preso por segunda vez, Pablo sufrió otro juicio, fue condenado y murió mártir en la Urbe imperial.

La obra de los Apóstoles no agota, con todo, el cuadro de la expansión cristiana en el mundo antiguo.

Es indudable que las más de las veces serían hombres humildes y desconocidos —funcionarios, comerciantes, soldados, esclavos— los portadores de las primicias del Evangelio.

Con algunas salvedades, es lícito afirmar que la penetración cristiana fue durante estos siglos un fenómeno que afectó a las poblaciones urbanas mucho más que a las rurales.

Al sonar la hora de la libertad de la Iglesia, en el siglo IV, el Cristianismo había arraigado con fuerza en diversas regiones del Oriente Próximo, como Siria, Asia Menor y Armenia; y en Occidente, en Roma y su comarca y en el África latina.

La presencia del Evangelio fue también considerable en el valle del Nilo y varias regiones de Italia, España y las Galias.

Fuente: José Orlandis (Historia de la Iglesia, 2001)

Expansión del cristianismo

LOS ORÍGENES DEL CRISTIANISMO

PRIMERA EXPANSIÓN

EL IMPERIO PAGANO Y EL CRISTIANISMO

LA IGLESIA EN EL IMPERIO ROMANO-CRISTIANO