En estas fiestas la afluencia de peregrinos era muy grande: se satisfacían cuotas atrasadas, se hacían ofrendas voluntarias, promesas... Algunas de estas operaciones necesitaban la presencia de un funcionario del Templo que resolvía dudas, dictaminaba sobre si una determinada moneda podía utilizarse como ofrenda...

Jesús, rodeado de sus discípulos, observaba cómo la gente echaba en él monedas de cobre, y bastantes ricos echaban mucho. El Señor los miraba, pero no dijo nada. Sin embargo, en un momento determinado se acercó una viuda pobre, con la indumentaria inconfundible de las viudas judías, y depositó dos leptos, dos pequeñas monedas de bronce.

San Marcos, en atención a sus lectores romanos, da a continuación el equivalente en moneda romana: los dos leptos venían a ser un cuadrante, la cuarta parte de un as, la moneda de valor contable más pequeño. Prácticamente nada. Quizá el encargado de las limosnas ni siquiera lo anotó. No valía la pena.

A Jesús le pareció, por el contrario, tan importante aquella ofrenda que convocó a sus discípulos dispersos y distraídos con el tráfago de la gente que iba y venía, y les dijo, señalando a la mujer: En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más en el gazofilacio que todos los otros. Y explicó la razón: todos han echado algo de lo que les sobraba; ella, en cambio, en su necesidad, ha echado todo lo que tenía, todo su sustento.

Fue un fugaz alivio en medio de tanta dureza. Aquella mujer se marchó a su casa, y se enteraría quizá en el Cielo de cómo aquella tarde había conmovido el corazón del Señor con su ofrenda.

Jesús se puso en camino con sus discípulos hacia el Monte de los Olivos (Mc). El Templo, que acababan de dejar atrás, era el orgullo de los judíos por su grandiosidad y magnificencia. No había un templo igual en todo el mundo. Desde la falda occidental del monte, hacia donde se dirige el Señor, sus enormes sillares causaban una fuerte impresión de solidez y de permanencia.

Entonces, uno de los discípulos dijo en tono admirativo: ¡Maestro, mira qué piedras y qué construcciones! (Mc). El Señor le respondió con profunda pena: ¿Ves estas grandes construcciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Los apóstoles quedaron sobrecogidos por estas palabras.

Poco tiempo después, en el año 70, se cumplió al pie de la letra esta profecía cuando Tito conquistó Jerusalén. Los soldados prendieron fuego al Templo, y el emperador, que deseaba conservarlo, intentó apagar las llamas, pero al no conseguir dominarlas ordenó su completa destrucción.

Los muros que subsisten en la actualidad son cimientos y parte de la muralla exterior; del santuario mismo no ha quedado piedra sobre piedra. El culto judío desapareció con el Templo. Más tarde, Tito depositó ante el altar de Zeus en Roma los despojos que se consiguieron salvar del incendio: el gran candelabro de los siete brazos, la mesa donde se colocaban los panes de la proposición y un ejemplar de la Ley.

Cincuenta años más tarde, después de la segunda rebelión judía contra el poder romano, el emperador Adriano hizo cambiar el nombre de la ciudad por el latino de Aelia Capitolina, y sobre la gran explanada del Templo mandó instalar estatuas dedicadas a dioses paganos. Donde antes estuvo la puerta sur, orientada hacia Belén, hizo colocar una cabeza de cerdo.

Era la enseña de la Legión Décima Fretensis, que custodiaba la ciudad; pero también era una gran ofensa para los judíos, que consideraban al cerdo como el animal impuro por excelencia. Incluso se prohibió a los judíos, bajo pena de muerte, la entrada en este recinto. En los días del Señor eran los paganos los que no podían entrar, bajo pena de muerte.

En tiempo del emperador Juliano el Apóstata (año 363) los judíos intentaron en vano reconstruirlo, y desde entonces no ha habido nuevas tentativas.

La profecía de la destrucción del Templo echaba por tierra las ideas de grandeza latentes en el pueblo y en todos. El Templo era el centro del judaísmo y su más íntima esencia. Era el único lugar donde se ofrecían los sacrificios de la Alianza establecida entre Dios y el pueblo de Israel. Por eso pensaban los discípulos que esta catástrofe debía de ir unida a otra de proporciones ingentes para toda la humanidad.

El fin del Templo significaba para ellos el fin del mundo. Por eso, después de un rato de silencio, estando aún sentado Jesús en la falda del monte, se le acercaron Pedro, Santiago, Juan y Andrés (Mc) y, a solas, le preguntaron: Dinos cuándo ocurrirán estas cosas y cuál será el signo de tu venida y de la consumación del mundo (Mt).

La ruina del Templo –les explica Jesús– es figura del fin del mundo, pero no indica su inminente cercanía; ambos acontecimientos tienen sus propias características. Así, la ruina del Templo tendrá lugar, les dice, en aquella misma generación. El fin del mundo, en cambio, permanece en el secreto de Dios, y el tiempo de ese acontecimiento final ni siquiera el Hijo quiere revelarlo.

Los apóstoles preguntaron por el fin del Templo de Jerusalén, y el Señor les advierte de algo más inminente: se avecinan hechos ante los cuales tienen que estar alerta para no sucumbir en la tentación y para no dejarse engañar por falsos profetas. Les anuncia que padecerán persecuciones a causa de la predicación del evangelio.

Las iniciarán los judíos y las continuarán los gentiles. Los apóstoles, y todas las generaciones de cristianos, pudieron comprobar cómo se cumplieron acabadamente las palabras del Señor: Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre (Mc). La presencia de los cristianos ante los tribunales constituyó siempre un testimonio de suma importancia en favor del evangelio.

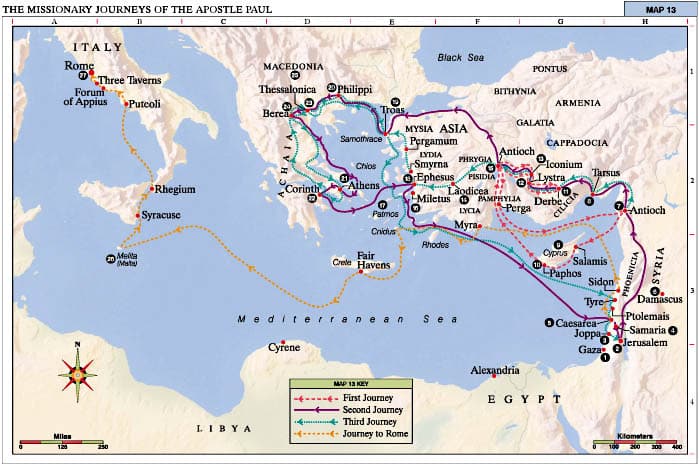

También declaró el Señor que el evangelio sería predicado en el mundo entero antes del fin de todas las cosas. Ésta es una de las ocasiones en que el Señor anuncia el destino universal del evangelio, buena nueva de la salvación dirigida a todos los pueblos. Antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, los apóstoles la habían predicado ya por el mundo conocido.

De igual modo, antes del final de los tiempos llegará a todos los pueblos la noticia y la oportunidad de conversión por medio del apostolado y de la predicación de la Iglesia; aunque esto no significa que todos los hombres acepten y sean fieles de hecho a la doctrina de Cristo.

No pueden considerarse como señales precursoras las persecuciones contra la Iglesia, ni la aparición de falsos mesías, ni el enfriamiento del amor, ni las disidencias originadas en motivos religiosos (Mt), puesto que todo ello pertenece al desarrollo constante del Reino de Dios en el mundo. En cuanto a los cataclismos de la naturaleza, parecen poseer un sentido supraterrestre.

La vieja tierra será purificada. Los elementos, abrasados, se disolverán. Sólo entonces hará su aparición la tierra nueva, fresca y gozosa.

https://www.primeroscristianos.com/42670/

Ver en Wikipedia

Vida de Jesús (Fco Fz Carvajal)