Evangelio: Jn 18, 33b-37

Pilato entró de nuevo en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:

—¿Eres tú el Rey de los judíos?

Jesús contestó:

—¿Dices esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí?

—¿Acaso soy yo judío? —respondió Pilato—. Tu gente y los príncipes de los sacerdotes te han entregado a mí: ¿qué has hecho?

Jesús respondió:

—Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí.

Pilato le dijo:

—¿O sea, que tú eres Rey?Jesús contestó:

—Tú lo dices: yo soy Rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad; todo el que es de la verdad escucha mi voz.

Es Rey de las cosas y de los hombres; Dueño de la vida y de la muerte; Señor del tiempo, de la historia y de la eternidad; y a la vez, ese Rey que es nuestro Dios, es también nuestro Hermano Jesucristo. ¡Qué seguros vivimos con nuestro Rey los hijos de Dios!

Tal vez sintamos que nos hace falta más fe, que debemos elevar la vista por encima de lo que contemplan nuestros ojos y afinar los oídos para atender lo que casi no se escucha.

Es posible que a algunos, habituados sólo a lo cotidiano y material, no les quepa en la cabeza cómo Jesús puede ser Rey, cuando les parece tan inconcreto, tan inaccesible, tan alejado del mundo, tan poco práctico... Esa actitud no es de ahora.

Así fue la reacción de aquel gobernante romano –Pilato– que escuchó, como si nada... las palabras pronunciadas por la misma Sabiduría: Mi reino no es de este mundo, y, tú lo dices: yo soy Rey.

Por más que nos resulte clara la caducidad de la vida presente: lo efímeros que son casi todos nuestros tesoros, muchos de los honores, muchos de los valores que podemos admirar con nuestros ojos..., nos sentimos, sin embargo, como arrastrados tras los atractivos de este mundo.

Nos inclinamos ante "reyes" de aquí, cuado no pretendemos ser nosotros el rey autónomo de la propia existencia. Necesitamos liberarnos de esa especie de violencia atractiva y esclavizante, que sabemos terminará en frustración cuando todo esto acabe, porque acabará. De eso no tenemos dudas.

Nada que sea una criatura puede ser Rey y por eso los cristianos clamamos seguros: Regnare Christum vólumus!, ¡queremos que Cristo reine!

Esos mundos que muchos han construido sin Dios, con la aparente fuerza de sus voluntades y el supuesto poder de la técnica, el dinero, la violencia..., estan ensamblados de mentiras y, por eso, de debilidad aunque simulen fortaleza.

Lo notamos nosotros mismos, que desenmascaramos fácilmente tantos poderes establecidos gracias a injusticias, a la desconsideración con los más débiles o más necesitados..., o gracias la mentira, que se considera recurso válido para el propio éxito.

Yo soy Rey –dice Jesús a Pilato–. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad; todo el que es de la verdad escucha mi voz. Estas palabras del Señor, a punto de ser condenado a muerte –cuando aún podía salvar la vida–, sí merecen nuestra confianza, porque son del Hijo de Dios vivo, como lo llamó san Pedro.

Pero nuestro Rey reina sobre los hombres sirviendo, queriendo remediar la ceguera de nuestra inteligencia herida por el pecado, y haciéndonos entender que no podía negar su realeza, aunque afirmar Yo soy Rey le condujera a la Cruz. Tan importante es para los hombres esta verdad, que el Hijo de Dios quiso morir antes que negar su condición real.

Merecen confianza porque son verdaderas. A mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me argüirá de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis?: palabras del Señor que recoge san Juan en su evangelio. La bondad misma, inmutable, del Dios-Hombre es quien garantiza su propia veracidad.

No nos miente quien nos ama, y nadie puede querernos como El, que muere para darnos a su vida. En dar su vida por los hombres amándonos para que viviéramos por El, estaba el cumplimiento de su misión y se establecía así el Reino de Dios entre los hombres, el Reino de los hijos de Dios.

Venga a nosotros Tu Reino, pedimos con mucha frecuencia los cristianos, siguiendo la indicación de Jesús a los Apóstoles, cuando éstos le pidieron consejo sobre cómo rezar. Pensemos en ese Reino de Dios, tan bien descrito en el Evangelio: un Reino en el que todos somos hermanos de la Familia de los hijos de Dios.

Pensemos si nos une, entonces, la caridad; si me interesan los que me rodean, a quienes conozco con sus problemas; y otros, tal vez más lejanos por la distancia, que no lo están de hecho, si verdaderamente lo deseo, para la oración.

En esta gran solemnidad de Cristo Rey pedimos a Dios, junto a toda la Iglesia, que venga a nosotros Su Reino y que aparte de nosotros nuestros pequeños reinos. Pequeños, porque en ellos servimos sólo a los hombres o a las ideas nuestras, pero no al único Rey, Creador y Señor de cuanto existe.

Y le damos gracias porque ha querido reinar sobre los hombres, sólo para nuestro bien, aunque nos quiera a cada uno amando desde nuestra cruz, como quiso a su Hijo Jesucristo.

En las Letanías del Santo Rosario aclamamos a la Virgen muchas veces como Reina. ¡Que Nuestra Madre reine en el mundo, nuestra casa! Con Ella a la cabeza podemos descansar tranquilos.

Ofrecemos algunos textos, seleccionados en nueve apartados distintos, uno para cada día de la novena. Los apartados acaban con una breve oración compuesta por san Josemaría, dirigida a Nuestra Madre del Cielo.

La Novena de la Inmaculada es una costumbre que ha cristalizado en la Iglesia para preparar la gran solemnidad del 8 de diciembre. Se aconseja que cada uno la viviera personalmente, del modo que considere más oportuno; poniendo más empeño en la conversación asidua con la Virgen, con un delicado esmero en la oración, la mortificación, el trabajo profesional; y procurando que los parientes, amigos y conocidos se acerquen a Jesucristo por medio de nuestra Madre.

Ver en Wikipedia

+ info -

Pocas son las noticias que tenemos de su vida: los primeros sucesores de San Pedro en la sede de Roma fueron, según testimonia la Tradición, Lino (hasta el año 80) y Anacleto, también llamado Cleto (80-92). “Después de ellos, cuenta San Ireneo, en tercer lugar desde los Apóstoles, accedió al episcopado Clemente, que no sólo vio a los propios Apóstoles, sino que con ellos conversó y pudo valorar detenidamente tanto la predicación como la tradición apostólica”.

Fue San Clemente, por tanto, el cuarto de los Papas. Como parece querer indicar San Ireneo, este santo Vicario de Cristo fue un eslabón muy importante en la cadena de la continuidad, por su conocimiento y por su fidelidad a la doctrina recibida de los Apóstoles.

Nada dicen los más antiguos escritores eclesiásticos sobre su muerte, aunque el Martyrium Sancti Clementis, redactado entre los siglos IV y VI, refiere que murió mártir en el Mar Negro, entre los años 99 y 101. Poco antes debió redactar su Carta a los Corintios, que es uno de los escritos mejor testimoniados en la antigüedad cristiana, pues fue muy célebre y citado en los primeros siglos.

El motivo de esta carta fue una disputa surgida entre los fieles de Corinto, en la que se llegó incluso a deponer a varios presbíteros. La carta pretende llamar a la paz a los cristianos de Corinto; y quiere inducir a la penitencia y el arrepentimiento de aquellos desconsiderados que injustamente se habían rebelado contra la legítima autoridad, fundada sobre la tradición de los Apóstoles.

Además, constituye un documento de capital importancia para el conocimiento de la Teología y de la Liturgia romana. Grave debía de ser la situación creada en aquella antigua iglesia a la que San Pablo dedicó sus mayores cuidados y reprensiones paternales con motivo de otros desórdenes, que años después parecían volver a reproducirse.

El tono de la carta combina la dulzura y energía de un padre; pero es precisosubrayar que el Papa Clemente no escribe como si fuera una voz autorizada cualquiera, sino como quien es consciente de tener una especial responsabilidad en la Iglesia.

Incluso comienza disculpándose por no haber intervenido con la prontitud debida,a causa de “las repentinas y sucesivas desgracias y contratiempos” que habían afectado a la Iglesia de Roma: muy probablemente se refiere a la cruel persecución de Domiciano. Se trata de un testimonio antiquísimo sobre la primacía de Roma como cabeza de la Iglesia universal.

Además, la epístola presenta el testimonio más antiguo que poseemos sobre la doctrina de la sucesión apostólica: Jesucristo, enviado por Dios, envía a su vez a los apóstoles, y éstos establecen a los obispos y diáconos.

Los corintios han hecho mal al deponer la jerarquía y nombrar a otras personas; la raíz de estas discusiones es la envidia, de la que da muchos ejemplos, bíblicos en especial, y Clemente les exhorta a la armonía, de la que también da muchos ejemplos, sacados hasta del orden que se observa en la naturaleza. Incidentalmente, la epístola nos atestigua la estancia de San Pedro en Roma, la muy probable de San Pablo en España, el martirio de ambos, y la persecución de Nerón.

La resurrección de la carne ocupa también un lugar muy importante en la epístola. Se distingue además claramente entre laicado y jerarquía, a cuyos miembros llama obispos y diáconos y, a veces, presbíteros, nombre con el que parece englobarlos a unos y a otros; la función más importante de éstos es la litúrgica. Recoge también una oración litúrgica, muy interesante, que termina con una petición a favor de los que detentan el poder civil.

Según la Tradición, las reliquias de San Clemente Romano fueron llevadas a Roma por San Cirilo, apóstol de los Eslavos, y depositadas en una basílica construida en el monte Celio, imperando Constantino.

VISITA VIRTUAL

VISITA VIRTUAL

San Clemente I fue el tercer sucesor de San Pedro. Murió aproximadamente en el año 97 después de Cristo. Su fiesta litúrgica se celebra el 23 de noviembre, fecha que nos transmite el martirologio del siglo V, de origen itálico, conocido también como Martirologio Geronimiano.

Clemente fue el autor de la Epístola a los Corintios, escrita hacia el año 95 en nombre de la iglesia de Roma para poner fin, con su autoridad, a los desórdenes surgidos en la iglesia de Corinto, en la que algunos praesbyteri habían sido depuestos. Se trata del único escrito que se conserva del santo, y es la primera obra de la literatura cristiana, además del Nuevo Testamento, de la que consta históricamente el nombre de su autor, la situación y la época en que se escribe.

En ella, el Papa llamaba al arrepentimiento de los fieles, y les insistía con firmeza, en nombre de los apóstoles, para que los mencionados praesbyteri fuesen incorporados a sus cargos y para que obedecieran a sus legítimos superiores.

Aquel requerimiento fue entonces eficaz e importante, porque es uno de los primeros argumentos en pro de la autoridad y el prestigio de la Iglesia de Roma. Sabemos, por otro lado, que la Carta fue considerada en tan alta estima que, hacia el año 170, y todavía durante el siglo VI, se leía públicamente en Corinto juntamente con las escrituras.

Dedicada a la figura de San Clemente I Papa (88-97 d.C.), la iglesia fue fundada poco antes del 385 d.C. sobre edificios romanos. Sede de concilios en los años 417 y 499, sufrió varias restauraciones en los siglos VIII y IX, antes de ser destruida por el saqueo de 1084.

Fue entonces cuando el papa Pascual II (1099-1118), que había sido cardenal de San Clemente antes de su subida al pontificado, ordenó la construcción de una nueva basílica sobre la antigua.

Carlo Fontana procedió a nuevas remodelaciones entre 1715 y 1719. La basílica paleocristiana no sería descubierta hasta casi 150 años más tarde por unos dominicos irlandeses que actualmente continúan administrando el templo sagrado.

La basílica se halla situada a poco más o menos de trescientos metros del Coliseo, en la calle suavemente inclinada que sube por la depresión que hay entre los montes Celio y Oppio, hasta llegar a San Juan de Letrán.

Descubierta en 1857, se trata de una auténtica pinacoteca a la que se accede por la sacristía. En el nártex se encuentran dos bellos frescos del siglo XI:

- Un Milagro de san Clemente.

- La Traslación de su cuerpo del Vaticano a la basílica (arriba), y en la nave central, la Ascensión (del siglo IX) y la Leyenda de san Alecio.

Otra serie de frescos (datados en hacia el siglo XI) ilustra la pintoresca historia de san Clemente perseguido por los servidores del pagano Sisinnius, prefecto de Roma: estos últimos, ciegos por un mandato divino, atan una columna, que han tomado por el Papa, y tratan de arrastrarla. Las floridas expresiones que el prefecto emplea para animarles, y que pueden leerse en el muro en una especie de dibujo animado, constituyen uno de los primeros testimonios de la lengua vulgar.

Exteriormente ha conservado su aspecto medieval, con el vestíbulo, el porche y el atrio. En su interior reproduce, en dimensiones reducidas, la planta de la iglesia inferior.

En medio de la nave central, el cancel, del siglo XII, está constituido en parte de elementos que pertenecían a la antigua iglesia: el ciborio del siglo VI y el candelabro pascual del XII. Un grandioso mosaico de comienzos del XII, El triunfo de la cruz, decora el ábside.

A la derecha de la entrada principal, la capilla de Santa Catalina está decorada con frescos de Masolino da Panicale.

Pediremos con insistente súplica, haciendo nuestra oración, que el artífice de todas las cosas guarde integro en todo el mundo el número contado de sus elegidos, por medio de su amado Hijo Jesucristo. (SAN CLEMENTE ROMANO, Epístola a los Corintios, 59, 2 – 61, 3)

Te pedimos, Señor, que seas nuestra ayuda y defensa. Libra a aquellos de entre nosotros que se hallan en tribulación, compadécete de los humildes, levanta a los caídos, socorre a los necesitados, cura a los enfermos, haz volver a los miembros de tu pueblo que se han desviado; da alimento a los que padecen hambre, libertad a nuestros cautivos, fortaleza a los débiles, consuelo a los pusilánimes; que todos los Pueblos de la tierra sepan que Tú eres Dios y no hay otro, y que Jesucristo es tu siervo, y que nosotros somos tu pueblo, el rebaño que Tú guías. (SAN CLEMENTE ROMANO, Epístola a los Corintios,59, 2–61, 3)

3. Militemos, pues, hermanos, con todo fervor bajo sus órdenes intachables. Consideremos a los que se alistan bajo las banderas de nuestros emperadores. ¡Con qué disciplina, con qué prontitud, con qué sumisión ejecutan cuanto se les ordena! No todos son prefectos, ni todos tribunos, ni centuriones, ni quincuagenarios y así de los demás grados, sino que«cada uno en su propio orden» (1 Cor 15, 23) ejecuta lo mandado por el emperador y por los jefes superiores. Los grandes no pueden subsistir sin los pequeños ni los pequeños sin los grandes. En todo hay cierta templanza y en ello radica la utilidad. (SAN CLEMENTE ROMANO, Epístola a los Corintios, 37-38)

4. Tomemos el ejemplo de nuestro cuerpo: la cabeza nada puede sin los pies, ni los pies sin la cabeza; los miembros más insignificantes de nuestro cuerpo son necesarios y útiles al cuerpo entero y colaboran mutuamente en bien de la conservación del cuerpo entero. Que se conserve también entero este cuerpo que formamos en Cristo Jesús. (SAN CLEMENTE ROMANO, Epístola a los Corintios, 37-38)

Mártir romana cuya fiesta se celebra el 22 de noviembre. A pesar de ser una de las santas más populares de todos los tiempos y de haber suscitado la atención de los hagiógrafos más prestigiosos, es muy poco lo que realmente se conoce sobre ella.

Según una “passio legendaria” (y poco fiable históricamente) compuesta en el S. VI, la noble cristiana romana Cecilia, en la noche de su boda con el joven pagano Valeriano, revela a éste que un ángel custodia su virginidad, invitándole al mismo tiempo a creer en un sólo Dios y a bautizarse como único medio para ver al ángel.

Bautizado Valeriano en la vía Apia por el papa Urbano vuelve junto a su esposa, a la que encuentra en compañía del ángel que corona a los esposos con rosas y lirios.

Santa Cecilia, de Guido Renil

Convertido también Tiburcio, hermano de Valeriano, y bautizado por el mismo Urbano, ambos hermanos se ocupan de enterrar a los mártires de la persecución de Turco Almaquio. Denunciados por esta práctica, son decapitados.

El corniculario Máximo les da sepultura, por lo que también es ejecutado. Cecilia recoge sus restos y los deposita junto a los de su esposo y cuñado; es denunciada a su vez y condenada a ser arrojada al fuego de las termas de su propia casa, pero sale ilesa.

EntoncesAlmaquio ordena que sea degollada. El papa Urbano, ayudado por sus diáconos, entierra a la mártir y consagra su casa como basílica.

Las contradicciones cronológicas de esta passio no permiten fijar la fecha del martirio. Sin embargo, el descubrimiento del primer sepulcro de Cecilia en el junto a la cripta de los Papas (De Rossi, 1854) hace suponer que sea una de las víctimas anteriores al S. IV

La historia, que no puede decirnos más sobre Cecilia, puede en cambio ilustrar el camino seguido por sus reliquias hasta nuestros días. En el s. IX el papa Pascual I (817-824) reformó la iglesia que dedicada a Cecilia existía en el Trastévere y trasladó a ella los restos de la mártir desde el cementerio de Calixto.

También trasladó desde el cementerio de Pretextato los restos de los santos Valeriano, Tiburcio y Máximo y los de los papas Urbano y Lucio. Todos ellos fueron colocados en tres sarcófagos bajo el altar mayor. La cabeza de Cecilia se puso, aparte, en un cofre de plata y fue trasladada después por León IV a la iglesia de los Cuatro Santos Coronados (cfr. Liber Pontificalis 11, 55-58, 116).

Santa Cecilia reparte sus bienes a los pobres (Domenichino)

En 1599, siendo papa Clemente VIII, se realizó un reconocimiento oficial de las reliquias.

Se encontraron bajo el altar mayor los tres sarcófagos mencionados por Pascual I; en el primero de ellos el cuerpo de Cecilia momificado y en una posición característica (reproducida por la escultura del Maderno que se encuentra actualmente sobre el altar mayor), con ricas vestiduras de seda y oro.

A partir del s. XV, por una mala interpretación de un párrafo de la passio, se considera a Cecilia patrona de los músicos y de los fabricantes de instrumentos musicales.

La representación más antigua es el fresco descubierto por De Rossi en S. Calixto que representa a Cecilia en actitud orante.

En el S. VI aparece en el mosaico de la Procesión de las vírgenes en S. Apolinar Nuevo (Rávena). También aparece en el mosaico absidial del s. IX en la iglesia del Transtévere. Sus atributos son la palma del martirio, el libro de los Evangelios, que guardaba junto a su corazón, la corona de rosas y lirios y, desde el Renacimiento, los instrumentos musicales, especialmente el órgano.

Entre las numerosísimas representaciones de Santa Cecilia destacan la de Rafael , que se conserva en la Pinacoteca de Bolonia, y las de Domenichino y Guido Reni en las iglesias romanas de S. Luis de los Franceses y respectivamente.

La referencia histórica más antigua sobre Cecilia se encuentra el Martyrologium Hieronymianum, lo que indica que en el siglo IV la Iglesia romana ya la conmemoraba. En este martirologio de Jerónimo su nombre se menciona el 11 de agosto, que es la fiesta del mártir Tiburcio.

Pero evidentemente se trata una adición equivocada y tardía, debido al hecho que este Tiburcio, que fue enterrado en la Vía Labicana, fue identificado erróneamente con Tiburcio, el cuñado de Cecilia mencionado en las Actas de santa Cecilia.

En el mismo martirologio se la menciona el 16 de septiembre, con una nota topográfica: «Appiâ viâ in eâdem urbe Româ natale et passio sánctæ Cecíliæ virginia» (‘en la Vía Apia de la ciudad de Roma, nació y murió la santa virgen Cecilia’). El 16 de septiembre podría ser el día del entierro de la mártir. La fiesta de la mártir que se menciona el 22 de noviembre, en cuyo día se celebra todavía, en la basílica dedicada a ella del barrio del Trastévere en Roma. Por consiguiente, su origen probablemente se remonta a esta iglesia.

Las primeras guías medievales de los sepulcros de los mártires romanos señalan su tumba en la Via Apia, al lado de la cripta de los obispos romanos del . De Rossi localizó el sepulcro de Cecilia en las Catacumbas de San Calixto , en una cripta adjunta a la capilla de la cripta de las papas; un nicho vacío en una de las paredes que probablemente contenía un sarcófago. Entre los frescos posteriores que adornan la pared del sepulcro, aparece dos veces la figura de una mujer ricamente vestida, y aparece una vezel papa Urbano I (quien —según las Actas de santa Cecilia— había tenido una estrecha relación con la mártir).

Venancio Fortunato, obispo de Poitiers muerto en el año 600, en su libro Miscellánea (1.20 y 8.6) escribió que entre el 176 y el 180 (en la época del ) había muerto una Cecilia en la isla de Sicilia. Ado (Martirologio, «22 de noviembre») sitúa el momento de la muerte de Cecilia en el (aproximadamente el 177). De Rossi (en Sotterránea de Roma, 2.147), intenta demostrar que la declaración de Venancio Fortunato es la más segura históricamente.

En otras fuentes occidentales de la baja Edad Media y en el Synaxaria griego, el martirio se sitúa en la (aunque se refiere probablemente a una mártir verdadera llamada Cecilia, africana, quien sufrió la persecución de este emperador, y su día se conmemora el 11 de febrero).

P. A. Kirsch intentó fijar la fecha en el tiempo del emperador Alejandro Severo (229-230); Aubé, en la (249-250); y Kellner, en la de Juliano el Apóstata (362).

Ninguna de estas opiniones está suficientemente establecida, ya que las Actas de santa Cecilia (única fuente disponible) no ofrecen ninguna evidencia cronológica. La única indicación temporal segura es la localización de la tumba en la catacumba de Calixto, en inmediata proximidad a la antiquísima cripta de los papas, en la fueron enterrados los papas Ponciano y Antero, y probablemente también Urbano I.

La parte más antigua de esta catacumba fecha todos estos eventos al final del siglo II; por consiguiente, desde ese momento hasta la mitad del siglo IV es el período dejado abierto para el martirio de Cecilia: 180 a 350. En las firmas del Concilio Romano de 499 se menciona al templo de Cecilia como títulus sánctæ Cæcíliæ.

En ese mismo lugar –el Cenáculo– nació la Iglesia que, reunida en torno a María, recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés.

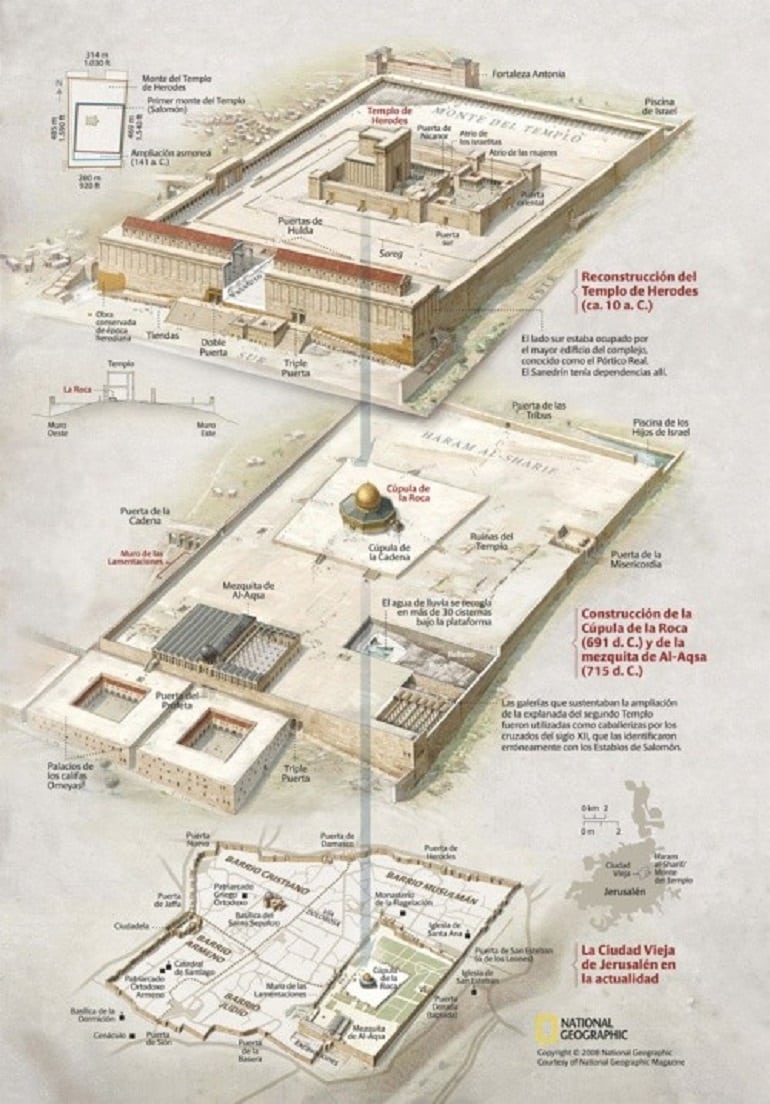

Pero el protagonismo de Jerusalén en la historia de la salvación ya había comenzado mucho antes, con el reinado de David, entre los años 1010 y 970 antes de Cristo. Por su situación topográfica, la ciudad había permanecido durante siglos como un enclave del pueblo jebuseo inexpugnable para los israelitas en su conquista de la tierra prometida.

Ocupaba la cima de una serie de colinas dispuestas como peldaños en orden ascendente: en la parte sur de la zona más elevada –conocida todavía hoy con los nombres de Ofel o Ciudad de David–, se encontraba la fortaleza jebusea; en la parte norte, el monte Moria, que la tradición judía identificaba con el lugar del sacrificio de Isaac (Cfr. Gn 22, 2; y 2 Cro 3, 1).

El macizo, con una altura media de 760 metros sobre el nivel del mar, estaba rodeado por dos torrentes profundos: el Cedrón por el lado oriental –que separa la ciudad del monte de los Olivos–, y el Ginón o Gehenna por el oeste y el sur. Los dos se unían con un tercero, el Tiropeón, que atravesaba las colinas de norte a sur.

Cuando David tomó Jerusalén, se estableció en la fortaleza y realizó diversas construcciones (Cfr. 2 Sam 5, 6-12), a la vez que la constituyó capital del reino. Además, con el traslado del Arca de la Alianza, que era el signo de la presencia de Dios entre su pueblo (Cfr. 2 Sam 6, 1-23.), y la decisión de edificar en honor del Señor un templo que le sirviera de morada (Cfr. 2 Sam 7, 1-7.

También 1 Cro 22, 1-19; 28, 1-21; y 29, 1-9), la convirtió en el centro religioso de Israel. Según las fuentes bíblicas, su hijo Salomón empezó las obras del Templo en el cuarto año de su reinado, y lo consagró en el undécimo (Cfr. 1 Re 6, 37-38.), es decir, hacia el 960 a. C. Aunque no es posible llegar a las evidencias arqueológicas –por la dificultad de realizar excavaciones en esa zona–, su edificación y su esplendor están descritos con detalle en la Sagrada Escritura (Cfr. 1 Re 5, 15 – 6, 36; 7,13 – 8, 13; y 2 Cro 2, 1 – 5, 13).

El Templo era el lugar del encuentro con Dios mediante la oración y, principalmente, los sacrificios; era el símbolo de la protección divina sobre su pueblo, de la presencia del Señor siempre dispuesto a escuchar las peticiones y a socorrer a quienes acudieran a Él en las necesidades. Así queda manifiesto en las palabras que Dios dirigió a Salomón:

He escuchado tu oración y he elegido este lugar como Templo para mis sacrificios (...). Desde ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la plegaria hecha en este lugar. Pues ahora he elegido y he santificado este Templo para que permanezca mi nombre en él eternamente, y mis ojos y mi corazón estarán siempre ahí.

Si tú caminas en mi presencia como caminó tu padre David, cumpliendo todo lo que te he mandado y guardando mis normas y mis decretos, Yo consolidaré el trono de tu realeza como establecí con tu padre David: «No te faltará un descendiente como soberano de Israel». Pero si vosotros me abandonáis y no guardáis mis decretos y mis mandatos como os he propuesto, sino que seguís y dais culto a otros dioses, y os postráis ante ellos, Yo os arrancaré de la tierra que os he dado, apartaré de mi vista el Templo que he consagrado a mi nombre y haré de vosotros motivo de burla y de fábula entre todos los pueblos. Este Templo, que era tan excelso a los ojos de los que pasaban ante él, se convertirá en ruinas (2 Cro 7, 12-21. Cfr. 1 Re 9, 1-9).

La historia de los siguientes siglos muestra hasta qué punto se cumplieron estas palabras. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: el de Israel al norte, con capital en Samaría, que fue conquistado por los asirios en el año 722 a. C.; y el de Judá al sur, con capital en Jerusalén, que fue sometido a vasallaje por Nabucodonosor en el 597. Su ejército arrasó finalmente la ciudad, incluido el Templo, en el año 587, y deportó la mayor parte de la población a Babilonia.

Antes de esta destrucción de Jerusalén, no faltaron los profetas enviados por Dios que denunciaban el culto formalista y la idolatría, y urgían a una profunda conversión interior; también después recordaron que Dios había condicionado su presencia en el Templo a la fidelidad a la Alianza, y exhortaron a mantener la esperanza en una restauración definitiva.

De este modo, fue creciendo la convicción inspirada por Dios de que la salvación llegaría por la fidelidad de un siervo del Señor que obedientemente tomaría sobre sí los pecados del pueblo.

No tuvieron que pasar muchos años para que los israelitas sintieran de nuevo la protección del Señor: en el año 539 a. C., Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia y les dio libertad para que regresaran a Jerusalén. En el mismo lugar donde había estado el primer Templo, se edificó el segundo, más modesto, que fue dedicado en el año 515. La falta de independencia política durante casi dos siglos no impidió el desarrollo de una intensa vida religiosa. Esta relativa tranquilidad continuó tras la invasión de Alejandro Magno en el 332 a. C., y también durante el gobierno de sus sucesores egipcios, la dinastía ptoloméica.

La situación cambió en el año 200 a. C., con la conquista de Jerusalén por parte de los Seléucidas, otra dinastía de origen macedonio que se había establecido en Siria. Sus intentos de imponer la helenización al pueblo judío, que culminaron con la profanación del Templo en el 175, provocaron un levantamiento. El triunfo de la revuelta de los Macabeos no sólo permitió restaurar el culto del Templo en el 167, sino que propició que sus descendientes, los Asmoneos, reinasen en Judea.

En el año 63 a. C., Palestina cayó en manos del general romano Pompeyo, dando inicio a una nueva época. Herodes el Grande se hizo nombrar rey por Roma, que le facilitó un ejército. En el 37, tras afianzarse en el poder por medios no exentos de brutalidad, conquistó Jerusalén y empezó a embellecerla con nuevas construcciones: la más ambiciosa de todas fue la restauración y ampliación del Templo, que llevó a cabo a partir del 20 a. C.

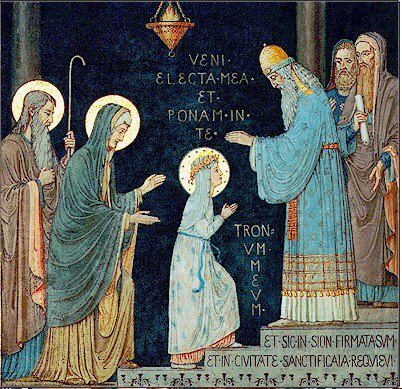

Santa María y san José habrían peregrinado a Jerusalén en su niñez, y por tanto ya conocerían el Templo cuando, cumplidos los días de su purificación, fueron con Jesús para presentarlo al Señor (Lc 2, 22). Eran necesarias varias horas para cubrir a pie o a lomos de cabalgadura los diez kilómetros que separan Belén de la Ciudad Santa.

Quizá tendrían impaciencia por cumplir una prescripción de la que pocos sospechaban su verdadero alcance: «la Presentación de Jesús en el Templo lo muestra como el Primogénito que pertenece al Señor» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 529).

Con el fin de recordar la liberación de Egipto, la Ley de Moisés ordenaba la consagración a Dios del primer hijo varón (Cfr. Ex 13, 1-2 y 11-16); sus padres debían rescatarlo mediante una ofrenda, que consistía en una cantidad de plata equivalente al jornal de veinte días. La Ley también determinaba la purificación legal de las madres después de haber dado a luz (Cfr. Lv 12, 2-8); María Inmaculada, siempre virgen, quiso someterse con naturalidad a este precepto, aunque de hecho no estaba obligada.

La ruta hasta Jerusalén sigue en ligero descenso la ondulación de las colinas. Cuando ya estaban cerca, desde algún recodo verían perfilado el monte del Templo en el horizonte. Herodes había hecho duplicar la superficie de la explanada construyendo enormes muros de contención –algunos de cuatro metros y medio de espesor– y rellenando las laderas con tierra o con una estructura de arcos subterráneos.

Formó así una plataforma cuadrangular cuyos lados medían 485 metros en el oeste, 314 en el norte, 469 en el este y 280 en el sur. En el centro, rodeado a su vez de otro recinto, se levantaba el Templo propiamente dicho: era un bloque imponente, recubierto de piedra blanca y planchas de oro, con una altura de 50 metros.

El camino desde Belén iba a parar a la puerta de Jaffa, situada en el lado oeste de la muralla de la ciudad. Desde ahí, varias callejuelas llevaban casi en línea recta hasta el Templo. Los peregrinos solían entrar por el flanco sur. A los pies de los muros había numerosos negocios donde san José y la Virgen podían comprar la ofrenda por la purificación prescrita a los pobres: un par de tórtolas o dos pichones. Subiendo por una de las amplias escalinatas y cruzando la llamada Doble Puerta, se accedía a la explanada a través de unos monumentales pasillos subterráneos.

El pasadizo desembocaba en el atrio de los gentiles, la parte más espaciosa de aquella superficie gigantesca. Estaba dividido en dos zonas: la que ocupaba la ampliación ordenada por Herodes, cuyo perímetro exterior contaba con unos magníficos pórticos; y la que correspondía a la extensión de la explanada precedente, cuyos muros se habían respetado.

Atronado siempre por rumores de multitudes, el atrio acogía indistintamente a cuantos querían congregarse en el lugar, extranjeros e israelitas, peregrinos y habitantes de Jerusalén. Este bullicio se mezclaría además con el ruido de los obreros, que seguían trabajando en muchas zonas aún sin terminar.

San José y la Virgen no se detuvieron allí. Atravesando por las puertas de Hulda el muro que dividía el atrio, y dejando atrás el soreg –la balaustrada que delimitaba la parte prohibida a los gentiles bajo pena de muerte–, finalmente llegaron al recinto del templo, al que se entraba por el lado oriental.

Probablemente fue entonces, en el atrio de las mujeres, cuando el anciano Simeón se les aproximó.

Por fin, Simeón reconoció al Mesías en el Niño, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: –Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, según tu palabra: porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado ante la faz de todos los pueblos(Lc 2, 28-31).

«En esta escena evangélica –enseña Benedicto XVI– se revela el misterio del Hijo de la Virgen, el consagrado del Padre, que vino al mundo para cumplir fielmente su voluntad (cfr. Hb 10, 5-7). Simeón lo señala (...) y anuncia con palabras proféticas su ofrenda suprema a Dios y su victoria final (cfr. Lc 2, 32-35). Es el encuentro de los dos Testamentos, Antiguo y Nuevo. Jesús entra en el antiguo templo, él que es el nuevo Templo de Dios: viene a visitar a su pueblo, llevando a cumplimiento la obediencia a la Ley e inaugurando los tiempos finales de la salvación» (Benedicto XVI, Homilía en la celebración de las Vísperas de la fiesta de la Presentación del Señor, 2-II-2011).

Simeón bendijo a los jóvenes esposos y después se dirigió a Nuestra Señora: mira, este ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel, y para signo de contradicción –y a tu misma alma la traspasará una espada–, a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones (Lc 2, 34-35).

Vista del solar del Segundo Templo, actualmente ocupado por la mezquita Al Aqsa. (Foto: Moshe Shai/Flash90)

Jesucristo había profetizado que del Templo no quedaría piedra sobre piedra (cfr. Mt 24, 2; Mc 13, 2; Lc 19, 44 y 21, 6). Esas palabras se cumplieron en el año 70, cuando fue incendiado durante el asedio de las legiones romanas.

Cincuenta años más tarde, sofocada la segunda sublevación y expulsados los judíos de Jerusalén bajo pena de muerte, el emperador Adriano ordenó construir una nueva ciudad sobre las ruinas de la antigua. La llamó Aelia Capitolina. Sobre las ruinas del Templo, fueron levantados monumentos con las estatuas de Júpiter y del mismo emperador.

En el siglo IV, cuando Jerusalén se convirtió en una ciudad cristiana, se construyeron numerosas iglesias y basílicas en los Lugares Santos. Sin embargo, el monte del Templo quedó abandonado, aunque se permitió el acceso a los judíos un día al año para rezar a los pies del muro occidental, ante lo que se conoce todavía hoy como el muro de las Lamentaciones.

La expansión del islam, que llegó a Jerusalén en el 638, seis años después de la muerte de Mahoma, cambió todo. Los primeros gobernantes centraron su atención en la explanada del Templo. Según una tradición, Mahoma habría ascendido al cielo desde ahí.

Pronto se construyeron dos mezquitas: en el centro, sobre el lugar que antaño podría haber ocupado el Santo de los Santos, la de la Cúpula de la Roca, terminada el año 691, que conserva aún la arquitectura original; al sur, donde estaba el mayor pórtico de la época de Herodes, la de Al-Aqsa, que se acabó en el 715, aunque ha sufrido varias restauraciones importantes a lo largo de su historia.

Desde entonces, exceptuando los breves reinos de los cruzados de los siglos XII y XIII, los musulmanes siempre han detentado el derecho sobre el lugar: denominado Haram al-Sharif –el Santuario Noble-, lo consideran el tercero más sagrado del islam, después de la Meca y Medina.

* * *

Los Hechos de los Apóstoles nos han transmitido numerosos testimonios de cómo los Doce y los primeros cristianos acudían al Templo para orar y dar testimonio de la resurrección de Jesús ante el pueblo (cfr. Hch 2, 46; 3, 1; 5, 12.20-25). Al mismo tiempo, se reunían en las casas para la fracción del pan (cfr. Hch 2, 42 y 46), es decir, para celebrar la Eucaristía: desde el inicio, eran conscientes de que «la época del templo ha pasado. Llega un nuevo culto en un templo no construido por hombres. Este templo es su Cuerpo, el Resucitado que congrega a los pueblos y los une en el sacramento de su Cuerpo y de su Sangre» (Joseph Ratzinger/Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Desde la Entrada de Jerusalén hasta la Resurrección, pp. 33-34).

La corona de adviento encuentra sus raíces en las costumbres precristianas de los pueblos del norte, entre los siglos IV y VI. Durante el frío y la oscuridad de diciembre, colectaban coronas de ramas verdes y encendían fuegos como señal de esperanza en la venida de la primavera.

En el siglo XVI católicos y protestantes alemanes comenzaron a utilizar este símbolo durante el Adviento: aquellas costumbres primitivas contenían una semilla de verdad que ahora podía expresar la Verdad suprema: Jesús es la Luz que ha venido, que está con nosotros y que vendrá con gloria. Las velas anticipan la venida de la luz en la Navidad: Jesucristo. Esa costumbre se ha convertido en un símbolo del Adviento en los hogares cristianos.

La Corona de Adviento, cuyas cuatro luces se encienden progresivamente, domingo tras domingo hasta la solemnidad de Navidad, es memoria de las diversas etapas de la historia de la salvación antes de Cristo y símbolo de la luz profética que iba iluminando la noche de la espera, hasta el amanecer del Sol de justicia (cfr. Mal 3,20; Lc 1,78).

-La forma circular: el círculo no tiene principio ni fin, es señal de eternidad;

-Las ramas verdes: simbolizan la esperanza y la vida;

-Las cuatro velas: Las velas se encienden de una en una, durante los cuatro domingos de adviento. Simbolizan la luz en medio de las tinieblas: la salvación que vino a traer Jesucristo es luz para la vida de cada persona.

-El color rojo significa el amor de Dios.

La corona puede ser bendecida por un sacerdote.

Ver en Wikipedia

La Iglesia desea destacar no el acontecimiento histórico en sí, del que no hay rastro en los Evangelios, sino el don total de sí misma que, en la escucha - "Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan"-, preparó a la joven de Nazaret para convertirse en "templo del Hijo".

Este mismo día, el 21 de noviembre, se celebra también la fiesta de Nuestra Señora de la Salud, que fue establecida en la República de Venecia en 1630 y que posteriormente tuvo gran difusión. Esta fiesta se originó tras la peste que azotó el norte de Italia entre 1630 y 1631, mencionada por Alessandro Manzoni en "Los novios".

Ante la propagación de la enfermedad y sin saber cómo poner remedio, el gobierno de la República organizó una procesión de oración a la Virgen; asimismo, el Dogo se comprometió a erigir un templo dedicado a Nuestra Señora si la ciudad sobrevivía.

Unas semanas más tarde se produjo un repentino colapso de la epidemia, y en noviembre de 1631 se declaró el fin de la emergencia. Desde entonces, se decidió llamar a la Virgen con el título "de la Salud".

Para cumplir su voto, el Dogo hizo construir una basílica, que fue consagrada el 9 de noviembre de 1687. También el 21 de noviembre, la Iglesia -por voluntad de Pío XII- celebra desde 1953 la Jornada Pro Orantibus, dedicada a las religiosas y religiosos de vida contemplativa y de oración.

“Todavía estaba hablando a la multitud, cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera, trataban de hablar con Él. Alguien le dijo: «Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte».

Jesús le respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó: «Estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre»”. (Mt 12, 46-50)

María, Mujer y Madre, no es ajena a las "carencias" de casa. En las bodas de Caná, se da cuenta de que falta vino, e intercede ante su Hijo Jesús para que remedie la situación. Lo que la mueve es la certeza de que nada es imposible para Dios, como le dijo el ángel en la Anunciación.

Jesús se resiste - "Mujer, aún no ha llegado mi hora", responde-; pero luego cede. En Caná, María se revela como la creyente en Jesús, la que gracias a su fe provoca el primer milagro de Jesús. El vino es el símbolo de la alegría, de la celebración, de la felicidad; por eso, decir que no hay vino significa que al banquete de bodas le falta el ingrediente por excelencia, la alegría.

María se da cuenta y, mediante su intercesión, provee para que el agua de la vergüenza, del miedo, se transforme rápidamente en la alegría de la fiesta. Esto es lo que hizo en Caná, esto es lo que María, Nuestra Señora de la Salud, hace con todos los que la invocan y se confían a ella.

Los que siguen el acontecimiento paso a paso son los sirvientes, que toman las tinajas, las llenan de agua hasta el borde y, sorprendidos, se dan cuenta de que están repartiendo vino.

Y pasan de siervos a testigos: a través de la obediencia, se convierten en protagonistas de un hecho del que todos hablarán y del que ellos son los primeros testigos.

Ante los signos que Dios sigue obrando en nosotros y a nuestro alrededor, también nosotros podemos pasar de ser "siervos" a ser "testigos", narradores de las grandes cosas que Dios puede hacer entre nosotros con nuestra humilde y frágil obediencia.

Una experiencia que se hace posible si somos obedientes a la orden de la Virgen María: «Hagan lo que Él les diga».

En esta fiesta, la entrega de María a Dios se entrelaza con su compromiso de vivir la vida animada por la fe, segura de que Dios mismo proveerá (Gn 22). Lo que para el hombre parece imposible, se hace posible para quien cree en Dios y confía en la intercesión de María, Madre de Jesús y Madre nuestra.

Virgen Santísima venerada por nosotros bajo el título de Nuestra Señora de la Salud, obtén para nosotros de Dios la salud del alma y del cuerpo, para que, purificados de toda culpa y fortalecidos en el cuerpo, podamos servirle cada vez mejor todos los días de nuestra vida, para que podamos merecer el premio eterno. Amén.

Ver en Wikipedia

La venida del Hijo de Dios a la Tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos (…).

|

Al celebrar anualmente la liturgia del Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías: participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador, los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda Venida.(Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 522 y 524)

|

Con el tiempo de Adviento, la Iglesia romana da comienzo al nuevo año litúrgico. El tiempo de Adviento gravita en torno a la celebración del misterio de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo.

El origen y significado del Adviento es un tanto oscuro; en cualquier caso, el término adventus era ya conocido en la literatura cristiana de los primeros siglos de la vida de la Iglesia, y probablemente se acuñó a partir de su usoen la lengua latina clásica.

La traducción latina Vulgata de la Sagrada Escritura (durante el siglo IV) designó con el término adventus la venida del Hijo de Dios al mundo, en su doble dimensión de advenimiento en la carne –encarnación- y advenimiento glorioso –parusía-.

La tensión entre uno y otro significado se encuentra a lo largo de toda la historia del tiempo litúrgico del Adviento, si bien el sentido de “venida” cambió a “momento de preparación para la venida”.

Quizá la misma amplitud de las realidades contenidas en el término dificultaba la organización de un tiempo determinado en el que apareciera la riqueza de su mensaje. De hecho, el ciclo de adviento fue uno de los últimos elementos que entraron a formar parte del conjunto del año litúrgico (siglo V).

Parece ser que desde fines del siglo IV y durante el siglo V, cuando las fiestas de Navidad y Epifanía iban cobrando una importancia cada vez mayor, en las iglesias de Hispania y de las Galias particularmente, se empezaba a sentir el deseo de consagrar unos días a la preparación de esas celebraciones.

Dejando de lado un texto ambiguo atribuido a San Hilario de Poitiers, la primera mención de la puesta en práctica de ese deseo la encontramos en el canon 4 del Concilio de Zaragoza del año 380: "Durante veintiún días, a partir de las XVI calendas de enero (17 de diciembre), no está permitido a nadie ausentarse de la iglesia, sino que debe acudir a ella cotidianamente" (H. Bruns, Canones Apostolorum et Conciliorum II, Berlín, 1893, 13-14). La frecuencia al culto durante los días que corresponden, en parte, a nuestro tiempo de adviento actual, se prescribe, pues, de una forma imprecisa.

Más tarde, los concilios de Tours (año 563) y de Macon (año 581) nos hablarán, ya concretamente, de unas observancias existentes “desde antiguo” para antes de Navidad.

|

|||

En efecto, casi a un siglo de distancia, San Gregorio de Tours (fallecido en el año 490) nos da testimonio de las mismas con una simple referencia.

Leemos en el canon 17 del Concilio de Tours que los monjes "deben ayunar durante el mes de diciembre, hasta Navidad, todos los días".

El canon 9 del Concilio de Macon ordena a los clérigos, y probablemente también a todos los fieles, que "ayunen tres días por semana: el lunes, el miércoles y el viernes, desde San Martín hasta Navidad, y que celebren en esos días el Oficio Divino como se hace en Cuaresma"(Mansi, IX, 796 y 933).

Aunque la interpretación histórica de estos textos es difícil, parece según ellos que en sus orígenes el tiempo de adviento se introdujo tomando un carácter penitencial, ascético, con una participación más asidua al culto.

Sin embargo, las primeras noticias a cerca de la celebración del tiempo litúrgico del Adviento, se encuentran a mediados del siglo VI, en la iglesia de Roma.

Según parece, este Adviento romano comprendía al principio seis semanas, aunque muy pronto -durante el pontificado de Gregorio Magno (590-604)- se redujo a las cuatro actuales.

El significado teológico original del Adviento se ha prestado a distintas interpretaciones. Algunos autores consideran que, bajo el influjo de la predicación de Pedro Crisólogo (siglo V), la liturgia de Adviento preparaba para la celebración litúrgica anual del nacimiento de Cristo y sólo más tarde –a partir de la consideración de consumación perfecta en su segunda venida- su significado se desdoblaría hasta incluir también la espera gozosa de la Parusía del Señor.

No faltan, sin embargo, partidarios de la tesis contraria: el Adviento habría comenzado como un tiempo dirigido hacia la Parusía, esto es, el día en que el Redentor coronará definitivamente su obra. En cualquier caso, la superposición ha llegado a ser tan íntima que resulta difícil atribuir uno u otro aspecto a las lecturas escriturísticas o a los textos eucológicos de este tiempo litúrgico.

El Calendario Romano actualmente en vigor conserva la doble dimensión teológica que constituye al Adviento en un tiempo de esperanza gozosa:

"el tiempo de Adviento tiene una doble índole: es el tiempo de preparación para las solemnidades de Navidad, en las que se conmemora la primera venida del Hijo de Dios a los hombres, y es a la vez el tiempo en el que por este recuerdo se dirigen las mentes hacia la expectación de la segunda venida de Cristo al fin de los tiempos. Por estas dos razones el Adviento se nos manifiesta como tiempo de una expectación piadosa y alegre" (Calendario Romano, Normas universales sobre el año litúrgico y sobre el calendario, 39).

Fuente: www.primeroscristianos.com

Ver en Wikipedia