Apenas una semana después de la noticia de la masacre, el patriarca copto ortodoxo Tawadros II decidió inscribir los 21 mártires degollados por Daesh en el Synaxarium, el libro de los mártires de la iglesia copta, fijando su conmemoración el 15 de febrero.

Los restos mortales, incluyendo las cabezas desmembradas, fueron encontrados a finales del pasado mes de septiembre en una fosa común en la costa de Libia, cerca de la ciudad de Sirte. Los cuerpos fueron encontrados con las manos atadas detrás de la espalda, vestidos con los mismos overoles anaranjados que llevaban en el vídeo filmado por los verdugos en el momento de la decapitación.

La repatriación de los restos de los mártires, varias veces anunciada por los medios egipcios, tomó más tiempo de lo previsto y, finalmente, tuvo lugar a mediados del pasado mes de mayo (ver Fides 15/05/2018). Gracias al análisis de ADN fue posible identificar los cuerpos de cada uno de los 21 mártires.

“El video de la ejecución –refirió a Fides el Obispo copto católico emérito de Guizeh, Anba Antonios Aziz Mina- fue realizado como si se tratase de una película escalofriante, con el objetivo de difundir el terror. Sin embargo, en pieza diabólica se puede ver que algunos de los mártires, en el momento de su ejecución, repetían: ‘Señor Jesucristo’.

El nombre de Jesús fue la última palabra que salió de sus labios. Como en la pasión de los primeros mártires, se encomendaron a aquél que los habría de recibir. Así celebraron su victoria, la victoria que ningún verdugo les puede quitar. El nombre susurrado en el último instante fue como el sello de su martirio”. (GV)

(Agencia Fides 12/07/2018).

Los fieles entraban en el templo, oraban, cantaban himnos y escuchaban los relatos evangélicos sobre la agonía de Jesús en el huerto. Después, en procesión, se dirigían a otro sitio de Getsemaní donde se recordaba el prendimiento (Cfr. Ibid., 2-3 (CCL 175, 79-80).

Siguiendo esta tradición y otras igualmente antiguas, en la actualidad se veneran tres lugares relacionados con los acontecimientos de aquella noche: la roca sobre la que oró el Señor, un jardín que custodia ocho olivos milenarios con algunos de sus retoños, y la gruta donde se habría producido el prendimiento.

Apenas unas decenas de metros los separan, en la zona más baja del monte de los Olivos, casi en el fondo del Cedrón, en medio de un paisaje muy sugestivo: este torrente, como la mayoría de los wadis palestinos, es un valle seco y recibe agua solo con las lluvias de invierno; la falda del monte, al contrario que la cima, está poco habitada, porque grandes extensiones del terreno se han destinado a cementerios; abundan los olivares, dispuestos en terrazas, y también los cipreses, en los bordes de los caminos.

La basílica de la Agonía

La roca sobre la que, según la tradición, rezó el Señor se encuentra en el interior de la basílica de la Agonía o de Todas las Naciones. Recibe este nombre porque dieciséis países colaboraron en su construcción, llevada a cabo entre 1922 y 1924. Sigue la planta de la iglesia bizantina, de la que poco más que los cimientos ha llegado hasta nosotros, pues un incendio la destruyó, posiblemente antes del siglo VII.

Medía 25 por 16 metros, tenía tres naves y tres ábsides, y disponía de pavimentos adornados con mosaicos; algunos fragmentos de estos se conservan, protegidos por vidrios, junto a los actuales. Al edificar el santuario moderno, también se hallaron vestigios de otro de época medieval.

Fue erigido por los cruzados en el mismo lugar que la basílica primitiva, pero de un tamaño mayor y con una orientación diversa, hacia el sudeste, lo que hace pensar que no advirtieron los restos precedentes. Quedó abandonado tras la toma de Jerusalén por Saladino.

Desde el Cedrón, destaca el amplio atrio de la basílica, con tres arcos sostenidos por pilastras y columnas adosadas. La fachada está rematada con un frontón. En el tímpano, decorado con mosaico, se representa a Cristo como Mediador entre Dios y la humanidad.

Los días soleados, la luminosidad en el exterior contrasta con la penumbra del interior: las ventanas filtran la luz con tonos azulados, lilas y violetas, que recuerdan las horas de agonía de Jesús y disponen al peregrino al silencio, el recogimiento y la contemplación. Las doce cúpulas, sostenidas en el centro de la iglesia por seis esbeltas columnas, refuerzan esta sensación por medio de unos mosaicos que sugieren el cielo estrellado.

En el presbiterio, delante del altar, sobresale del pavimento la roca venerada. La rodea una artística corona de espinas. Detrás, en el ábside central, está representada la agonía de Jesús en el huerto; en los laterales, también en mosaico, figuran la traición de Judas y el prendimiento.

El obispo Ponciano conoce su afán apostólico y está al tanto de la sinceridad de su vida; un día lo consagra presbítero para apoyarse en él en el cumplimiento obligado de atender a su grey y de extender la Salvación.

Llegada la persecución de Maximiano y Diocleciano, la comunidad de creyentes está confortada por la atención espiritual que con riesgo constante de su vida le presta el buen sacerdote Benigno. Socorre a los confesores de la fe presos en las cárceles; visita las casas de los débiles y les busca por los campos que los cobijan para darles aliento; y se las arregla para estar cerca de los que son torturados, acompañando hasta donde es posible humanamente a los que se disponen al martirio.

Pasado el peor momento de estupor, se llena de la audacia del Espíritu Santo y comienza a predicar con fortaleza de Jesucristo. Ahora lo hace públicamente en el intento de convertir a los paganos que están en el terrible error de la idolatría. El principal foco de atención de su discurso es hacerles comprender que los ídolos son una necedad y el culto que se les tributa supone una verdadera ofensa al único Dios que merece adoración y puede darles la salvación ofrecida a todos los hombres sin excepción. Ya no le importa su vida. Se sabe portador de la verdad y conoce bien que ella no es exclusivamente para él. Sólo Jesús es el Señor y todos han de servirle.

Lo que era presumible con ese comportamiento se hace realidad. Es apresado y obligado a apostatar, siendo inútiles los tormentos que tuvo que soportar el fiel y valiente discípulo. Por fin, muere el 13 de febrero del año 303 con la cabeza cortada, aquella que el fraile quiso cambiar de sitio.

La catequesis, es decir, llevar a Cristo a los demás, comporta la responsabilidad de ser fiel a lo que se propone y ni que decir tiene que en este contexto la vida humana no es ningún valor absoluto. ¡Qué bien lo supo hacer san Benigno sin tener que darle vueltas a los textos de las bibliotecas de las universidades que aún no se habían inventado! Fue sencillamente el don del Espíritu Santo.

Ver san Benigo en Wikipedia

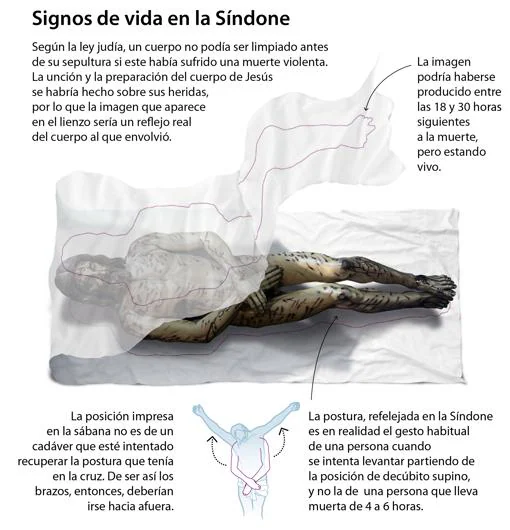

Este lienzo de más de cuatro metros de largo en el que, según la tradición, se habría impreso el cuerpo de Jesús crucificado, ha sido objeto de todo tipo de análisis forenses, hematológicos, textiles, químicos, biológicos e iconográficos. Sin embargo, nunca hasta ahora se había analizado «desde el punto de vista de un cirujano plástico».

Esa ha sido la peculiar tarea que ha emprendido el catedrático de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de la Clínica Universidad de Navarra, Bernardo Hontanilla. Su estudio –que acaba de publicarse en la revista «Sciencia et Fides» («Ciencia y Fe»), una publicación conjunta de la Universidad Nicolás Copérnico de Torun (Polonia) y la Universidad de Navarra– concluye que la Sábana Santa de Turín «muestra a la vez signos de muerte como de vida de una persona que dejó su imagen impresa en un momento en el que estaba viva».

Para este anatomista español, «es razonable pensar que si la Síndone (del griego, lienzo) cubrió el cuerpo de Jesús a Él le interesaría no solo mostrarnos los signos de muerte sino también de resurrección en el mismo objeto».

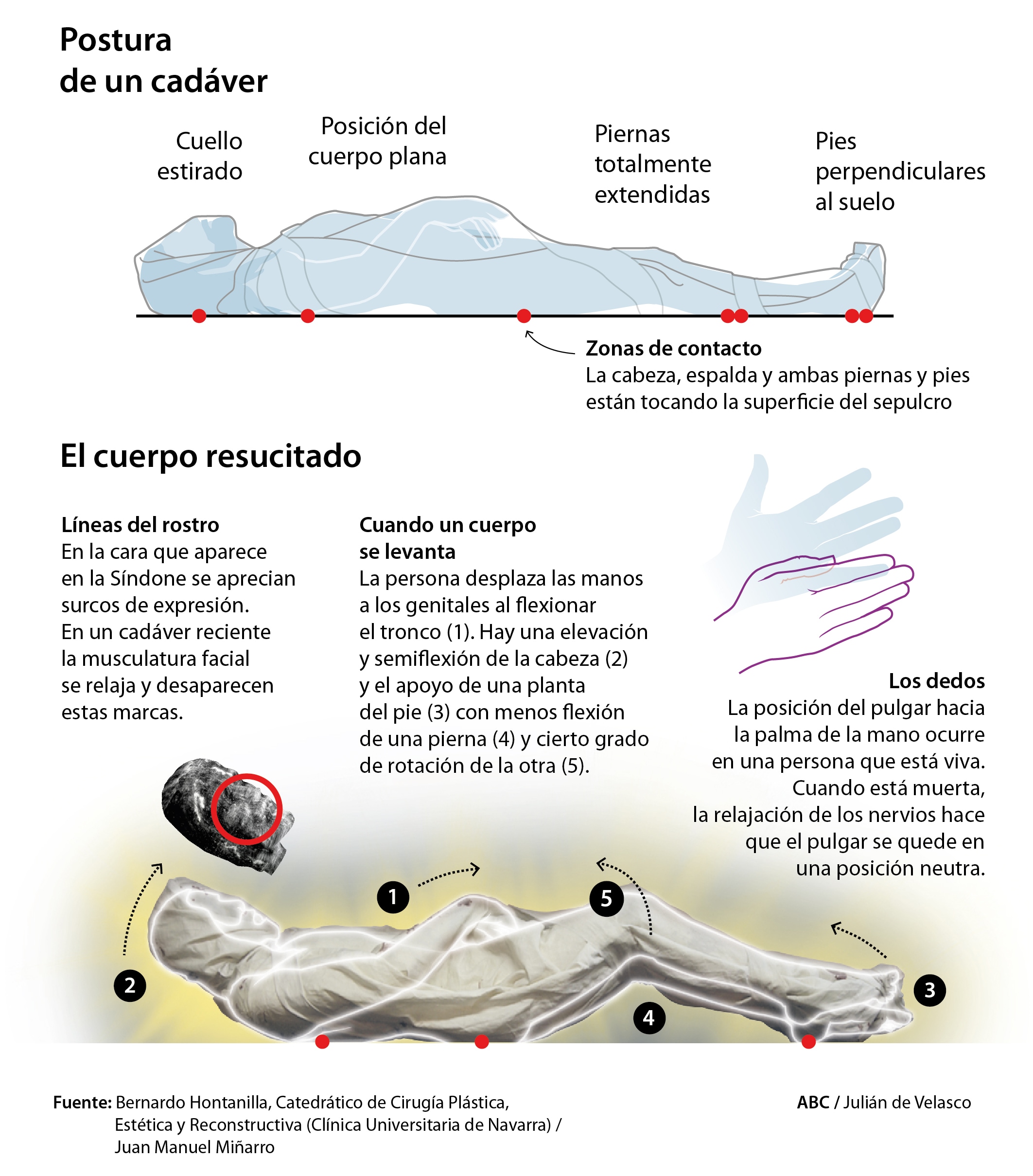

Para llegar a este sorprendente resultado, este catedrático especializado en cirugía de la parálisis facial analizó varios detalles de la postura del cuerpo impreso en la Sábana Santa siguiendo la reconstrucción en 3D del artista andaluz José Manuel Miñarro López. Según explica Hontanilla, todos los estudios realizados hasta ahora sobre la Síndone se refieren a un cadáver.

«Se trata de estudios de medicina forense que describen que la postura fijada en la Síndone es típica de una rigidez post mortem, pero en realidad se trata del gesto habitual de una persona cuando está intentando levantarse partiendo de la posición decúbito supino», asevera.

Hontanilla llega a esta conclusión después de cuestionar la rigidez postmortem en «una persona sometida a un gran traumatismo, deshidratada y con las reservas de glucógeno agotadas en el cuerpo», como es el caso de un hombre que muere en la cruz.

Reconstrucción de la imagen de la Síndone por el artista José Manuel Miñarro López - Francis Silva

Además, el médico realizó varias pruebas con sujetos varones de entre 30 y 40 años, con fenotipo atlético y de entre 1,70 y 1,80 metros de altura a los que les solicitó que se levantaran del suelo partiendo de la posición decúbito supino. Según explica el facultativo, todas estas personas «mostraron un desplazamiento de las manos a los genitales al flexionar el tronco, una elevación y semiflexión de la cabeza y un apoyo de una planta del pie con menos flexión de la pierna contralateral y cierto grado de rotación interna como la figura observada en la Síndone».

Para apoyarse en su argumento de que la persona envuelta en la Sábana Santa estaba viva en el momento de la impresión de la imagen, Hontanilla también se detiene en los surcos nasogenianos y nasolabiales del rostro que se aprecian en la imagen. «La presencia de ambas marcas en la cara impresa en la Síndone se asemeja más a la de una persona viva, ya que en un cadáver reciente la musculatura facial se relaja y desaparecen los surcos», sostiene en su estudio.

«La muerte tiene como consecuencia una parálisis facial bilateral y pueden desaparecer estos surcos. Sin embargo, esa persona que está impresa en la Síndone tiene los surcos nasogenianos marcados y no solo los dos surcos sino que, en el lado derecho, tiene otra marca que indica actividad muscular que se corresponde con un golpe que le dieron en la cara y que está provocando ese surco más superior», explica Hontanilla. «Si estuviera muerto –añade– podría haber una mayor inflamación de toda la mejilla, pero sin la demarcación de surcos por la falta de actividad muscular».

Estos y otros signos que define en su artículo, le llevan a sostener que «la imagen dinámica que queda impresa en la Sábana podría haberse producido «en cualquier momento entre las 18 y 30 horas siguientes a la muerte, pero estando vivo». Además Hontanilla señala que la posición del cadáver que ha quedado impreso en la Síndone «no se debe a que el cuerpo está intentado recuperar la postura que tenía en la cruz porque, de ser así, los brazos entonces deberían haberse desplazado hacia afuera, recordando la posición de crucificado, en lugar de ir hacia los genitales».

«La posición del cuerpo –añade– muestra ese primer e incipiente gesto de levantamiento que pudo ocurrir en décimas o segundos para después desvanecerse y atravesar el lienzo», asevera.

Consciente de la polémica que puede generar su estudio, el catedrático defiende que «en el momento en que se imprime esa imagen, la persona está viva».

«Lo afirmo y defiendo científicamente donde sea necesario. Si todos estos signos que aparecen en la Síndone los unimos a todo lo que está escrito en los Evangelios, entonces coincide el cien por cien no solo en la muerte, sino también en la resurrección. Tanto los signos estáticos de muerte como dinámicos de vida están juntos en el mismo objeto. Si la imagen de la Síndone es la de Jesucristo entonces es una prueba para los cristianos de su muerte y resurrección», sostiene.

El presidente de la Centro Español de Sindología (CES), Jorge Manuel Rodríguez Almenar, prefiere ser prudente. «En la Sábana Santa no se puede hablar de resurrección, pero sí se puede hablar de desaparición del cadáver. Si la imagen impresa en la Sábana Santa es una huella de la transformación de un cuerpo físico a metafísico o glorioso no es una cosa que la ciencia pueda probar.

Esto supone dar un salto que va más allá de la ciencia porque la resurrección es un concepto que no es físico», señala este abogado que ha dedicado buena parte de su vida a investigar el impacto de la Síndone en la Historia del Arte.

Pese a que la Sábana Santa ha sido siempre objeto de debate entre los que creen en su autenticidad y quienes dudan, el presidente del CES recuerda que hasta el momento se ha probado que la imagen reflejada en la Síndone es el de un hombre real, que murió flagelado y crucificado y no producto de un artista. Sin embargo, admite que los principales estudios consideran que sigue siendo «un misterio» cómo se produjo la imagen sobre la Sábana Santa.

Hontanilla también considera que la imagen sobre la Sábana Santa «no puede ser una obra artística». «Es muy difícil de explicar cómo en el siglo XIV, y en realidad en cualquier otro siglo, alguien pudo diseñar material y formalmente la imagen de un sujeto muerto y a la vez vivo. Casi diríamos que la producción de esa imagen en ese objeto es absolutamente admirable, por no decir milagrosa, que se sale fuera de toda lógica humana», asegura el médico.

Este último parece haber sido el título primitivo. El autor no revela su nombre. Pero sería aventurado suponer, como lo hiciera Duchesne, que el título quiera indicar una paternidad apostólica. El texto no justifica semejante conjetura en manera alguna. La intención del autor de la obra fue evidentemente dar un breve resumen de la doctrina de Cristo tal como la enseñaron los Apóstoles a las naciones. Esto explicaría su título.

La Didaché es el documento más importante de la era post-apostólica y la más antigua fuente de legislación eclesiástica que poseemos. Hasta el año 1883 era totalmente desconocida. La publicó ese año el metropolita griego de Nicomedia, Piloteo Bryennios, de un códice griego en pergamino (1057) del patriarcado de Jerusalén. Desde entonces, y gracias a este documento, se han dilatado y profundizado de manera sorprendente nuestros conocimientos sobre los orígenes de la Iglesia. Los sabios, atraídos constantemente por el rico contenido de esta obra, han encontrado en ella estímulo y luces siempre nuevas.

A juzgar sólo por el título, uno podría creer que la Didaché contiene la predicación evangélica de Cristo; vemos, en cambio, que es más bien un compendio de preceptos de moral, de instrucciones sobre la organización de las comunidades y de ordenanzas relativas a las funciones litúrgicas; tenemos aquí un conjunto de normas que nos ofrecen un magnífico cuadro de la vida cristiana en el siglo II. Esta obra viene a ser de hecho, el código eclesiástico más antiguo, prototipo venerable de todas las colecciones posteriores de Constituciones o Cánones apostólicos con que empezó el derecho canónico en Oriente y Occidente.

El tratado está dividido en 16 capítulos, en los cuales se pueden distinguir claramente dos partes principales. La primera (c.1-10) presenta unas instrucciones litúrgicas; la segunda (c.11-15) comprende normas disciplinares. La obra concluye con el capítulo sobre la parousia del Señor y sobre los deberes cristianos que se deducen de la misma.

La primera sección (c.1-6) de la parte litúrgica contiene directivas sobre la manera de instruir a los catecúmenos. La forma en que están redactadas estas instrucciones es muy interesante. Las reglas de moral son presentadas bajo la imagen de los dos caminos: el del bien y el del mal. El texto empieza así:

Dos caminos hay, uno de la vida y otro de la muerte; pero grande es la diferencia que hay entre estos caminos. Ahora bien, el camino de la vida es éste: en primer lugar amarás a Dios, que te ha creado; en segundo lugar, a tu prójimo como a ti mismo. Y todo aquello que no quieras que se haga contigo, no lo hagas tú tampoco a otro (1,1-2: BAC 65,77).

La descripción del camino de la muerte nos lleva al capítulo quinto:

Mas el camino de la muerte es éste: ante todo, es camino malo y lleno de maldición: muertes, adulterios, codicias, fornicaciones, robos, idolatrías, magias, hechicerías, rapiñas, falsos testimonios, hipocresías, doblez de corazón, engaño, soberbia, maldad, arrogancia, avaricia, deshonestidad en el hablar, celos, temeridad, altanería, jactancia (BAC 65,83).

Este recurso de los dos caminos, que se utiliza aquí como método básico para la formación de los catecúmenos, lleva el sello de una concepción griega conocida desde antaño. Se utilizaba en las sinagogas helenísticas para instruir a los prosélitos.

Son muy importantes para la historia de la liturgia los capítulos 7-10. En primer lugar se dan normas para la administración del bautismo:

Acerca del bautismo, bautizad de esta manera: Dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en agua viva. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua; si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con agua caliente. Si no tuvieres una ni otra, derrama agua en la cabeza tres veces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo (7,1-3: BAC 65,84).

Según este pasaje, el bautismo de inmersión en agua corriente, es decir, en ríos y manantiales, era la forma más ordinaria de administrar este sacramento; se autorizaba el bautismo por infusión en casos de necesidad. Esta es la única referencia de los siglos I y II acerca del bautismo de infusión.

La Didaché contiene, además, un precepto explícito ordenando el ayuno. Tanto el candidato como el ministro del bautismo estaban obligados a ayunar antes de la administración del sacramento (7,4). Se manda ayunar los miércoles y viernes, costumbre que iba directamente contra la práctica judía, ya que ésta guardaba los lunes y jueves como días tradicionales de ayuno (8,1).

La recitación de la oración dominical tres veces al día es obligatoria para los fieles. Los capítulos 9 y 10 tienen importancia para la historia de la liturgia, puesto que contienen las preces eucarísticas más antiguas que poseemos:

Respecto a la acción de gracias, daréis gracias de esta

manera. Primeramente, sobre el cáliz:

"Te damos gracias, Padre nuestro,

por la santa viña de David, tu siervo.

la que nos diste a conocer

por medio de Jesús, tu siervo.

A ti sea la gloria por los siglos."

Luego, sobre el fragmento:

"Te damos gracias, Padre nuestro,

por la vida y conocimiento

que nos manifestaste

por medio de Jesús, tu siervo.

A ti sea la gloria por los siglos.

Como este fragmento estaba disperso sobre los montes,

y reunido se hizo uno,

así sea reunida tu Iglesia

de los confines de la tierra en tu reino.

Porque tuya es la gloria y el poder

por Jesucristo eternamente."

Que nadie, empero, coma ni beba de vuestra acción

de gracias, sino los bautizados en el nombre del Señor,

pues acerca de ello dijo el Señor: "No deis lo santo a

los perros" (9,1-5: BAC 65,86).

Se ha propuesto más de una vez la hipótesis de que estas preces no son específicamente eucarísticas, sino simplemente oraciones o bendiciones de mesa, pero no se puede sostener. La parte referente a la Eucaristía está íntimamente unida a la del bautismo, señal de que estos dos sacramentos están también asociados, a no dudarlo, en la mente del autor. Además, los no bautizados están expresamente excluidos de la recepción de la Eucaristía. El capítulo 10 cita una plegaria que hay que decir después de la comunión:

Después de saciaros, daréis gracias así: "Te damos gracias, Padre Santo,

por tu santo Nombre,

que hiciste morar en nuestros corazones.

y por el conocimiento y la fe y la inmortalidad

que nos diste a conocer

por medio de Jesús, tu siervo.

A ti sea la gloria por los siglos.

Tú, Señor omnipotente.

creaste todas las cosas por causa de tu Nombre

y diste a los hombres

comida y bebida para su disfrute

Mas a nosotros nos hiciste gracia

de comida y bebida espiritual

y de vida eterna por tu siervo.

Ante todo, te damos gracias

porque eres poderoso.

A ti sea la gloria por los siglos" (10,1-4; BAC 65,87).

A la Eucaristía se la llama aquí claramente manjar y bebida espiritual (πνευματική τροφή και ποτόν) y el autor aρade: "El que sea santo, que se acerque. El que no lo sea, que haga penitencia" (10,6).

Hay muchos indicios, pero sobre todo el contexto, que corroboran la opinión de que estas prescripciones se enderezaban a regular la primera comunión de los que acababan de ser bautizados en la vigilia pascual. La celebración eucarística ordinaria de los domingos está descrita en el capítulo 14:

Reunidos cada día del Señor, romped el pan y dad gracias, después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. Todo aquel, empero, que tenga contienda con su compañero, no se junte con vosotros hasta tanto no se ha van reconciliado, a fin de que no se profane vuestro sacrificio. Porque éste es el sacrificio del que dijo el Señor: "En todo lugar y en todo tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque yo soy rey grande, dice el Señor, y mi Nombre es admirable entre las naciones" (BAC 65,91).

La referencia concreta a la Eucaristía como sacrificio (θυσία) y la alusión a Malaquías (1,10) son significativas.

No menos interesante es la insistencia sobre la confesión antes de recibir la Eucaristía. La confesión de los pecados, de la que nos ocupamos ahora, es probablemente una confesión litúrgica muy parecida a nuestro Confiteor. De modo parecido, el capítulo 4,14 exige la confesión de los pecados antes de la oración en la iglesia: "En la reunión de los fieles confesarás tus pecados y no te acercarás a la oración con mala conciencia."

En la Didaché no hay indicación alguna que permita afirmar la existencia de un episcopado monárquico. Los jefes de las comunidades se llaman episkopoi y diakonoi; pero no aparece claro si estos episkopoi eran simples sacerdotes u obispos. En ninguna parte se hace mención de los presbíteros:

Elegíos, pues, inspectores y ministros dignos del Señor, que sean hombres mansos, desinteresados, verdaderos y probados, porque también ellos administran el ministerio de los profetas y maestros. No los despreciéis, pues, porque ellos son los honrados entre vosotros, juntamente con los profetas y los doctores (15,1-2: BAC 65,92).

Este pasaje nos da pie para concluir que, además de la jerarquía local, jugaban un papel importante los llamados profetas. En el capítulo 13,3 leemos acerca de ellos: "Ellos son vuestros sumos sacerdotes." Podían celebrar la Eucaristía: "A los profetas, permitidles que den gracias (ευχαριστεΐν) todo el tiempo que quieran” (10,7). Tenían derecho a las décimas de todos los ingresos:

"Así, pues, de todos los productos del lugar y de la era, de los bueyes y de las ovejas, tomarás las primicias y se las darás como primicias a los profetas... Igualmente, cuando abrieres un cántaro de vino o de aceite, toma las primicias y dalas a los profetas. De tu dinero y de tus vestidos y de todo cuanto poseas tomarás las primicias, según te pareciere, y las darás conforme al mandato" (13,3-7).

El rango que ocupaban los profetas era tenido en mucha estima, pues se decía de ellos que no podían ser juzgados: "El (el profeta) no será juzgado por vosotros, pues su juicio corresponde a Dios" (11,11). Sería, en efecto, un pecado contra el Espíritu Santo el criticarle: "No tentéis ni pongáis a prueba a ningún profeta que hable en espíritu, porque todo pecado será perdonado, mas este pecado no se perdonará" (11,7).

Son muy interesantes los principios de caridad y de asistencia social expresados en la Didaché. Se recomienda con encarecimiento el dar limosna, pero al mismo tiempo se insiste también en la obligación de ganarse la vida con su trabajo. El deber de socorrer las necesidades de los demás depende de su incapacidad para el trabajo:

Si el que llega es un caminante, ayudadle, en cuanto podáis; sin embargo, no permanecerá entre vosotros más que dos días, o, si hubiere necesidad, tres. Mas si quiere establecerse entre vosotros, teniendo un oficio, que trabaje y así se alimente. Mas, si no tiene oficio, proveed conforme a vuestra prudencia, de modo que no viva entre vosotros ningún cristiano ocioso. Caso que no quisiese hacerlo así, es un traficante de Cristo. Estad alerta contra los tales (12,2-5: BAC 65,90).

El concepto de "Iglesia" tiene en la Didaché sentido de universalidad. En el primer plano de la conciencia cristiana subsiste la idea de una Iglesia que abraza el mundo entero. La palabra εκκλησία no significa solamente la congregación de los creyentes reunidos para orar, sino también el nuevo pueblo o la nueva raza de los cristianos que un día se establecerán firmemente en el reino de Dios. Los atributos una y santa se acentúan de un modo especial. El símbolo de esta unidad de todas las unidades es el pan eucarístico que de una multitud de granos viene a formar un solo pan. Como reza una de las plegarias:

Como este fragmento estaba disperso sobre los montes y reunido se hizo uno. así sea reunida tu Iglesia de los confines de la tierra en tu reino (9,4: BAC 65,86).

Y en otra parte formula la siguiente petición:

Acuérdate, Señor, de tu Iglesia,

para librarla de todo mal

y hacerla perfecta en tu amor,

y reúnela de los cuatro vientos,

santificada,

en el reino tuyo, que has preparado (10.5: BAC 65.87).

La actitud escatológica destaca mucho en la Didaché. Aparece una y otra vez en las plegarias eucarísticas: "que venga la gracia y que pase este mundo," inspira la conclusión final, es decir, el aramaico Maran Atha, "ven, Señor," e informa por completo el último capítulo de la obra. La incertidumbre de la hora la conocen todos los cristianos, pero también la inminencia de la parousia, la segunda venida del Señor.

Es, pues, necesario que los fieles se reúnan con frecuencia para buscar las cosas que son provechosas para sus almas. La Didaché indica las señales que serán los heraldos de la parousia y de la resurrección de los muertos: se multiplicarán los falsos profetas y los corruptores, las ovejas se trocarán en lobos, el amor se mudará en odio; entonces aparecerá el seductor del mundo, cual si fuera el Hijo de Dios, y obrará signos y portentos, y la tierra será entregada en sus manos.

"Entonces la humanidad sufrirá la prueba del fuego." Aunque se escandalizarán y se perderán muchos, los que perseveraren en su fe serán salvos. Entonces el mundo verá al Señor que viene sobre las nubes del cielo y todos los santos con El. Por eso se advierte a los cristianos:

"Vigilad sobre vuestra vida; no se apaguen vuestras linternas ni se desciñan vuestros lomos, sino estad preparados, porque no sabéis la hora en que va a venir vuestro Señor" (16,1).

El problema más importante que plantea la Didaché es la cuestión de la fecha de su composición. Estudios críticos recientes han puesto de manifiesto el acusado paralelismo que existe entre los seis primeros capítulos de la Didaché y los capítulos 18-20 de la Epístola de Bernabé. Sin embargo, existen muy fundadas dudas de que esta semejanza arguya una dependencia real de la Didaché respecto de la Epístola de Bernabé.

En todo caso, no se puede demostrar irrebatiblemente tal parentesco. Hay otra explicación plausible: Puesto que en los capítulos en litigio ambas obras tratan de las Dos Vías, es posible que las dos procedan de una tercera fuente. Hasta ahora, los intentos por relacionar la Didaché con el Pastor de Hermas y con el Diatessaron de Taciano no han dado resultados definitivos.

Una sola cosa es cierta, a saber, que la sección l,3c a 2,1 ha sido interpolada posteriormente en el texto de la Didaché. Quizás sea también éste el caso de los capítulos 6 y 14. La Didaché, en su conjunto, no es una obra coherente, sino una compilación, hecha sin arte, de textos ya existentes.

No pasa de ser una colección de normas eclesiásticas que habían estado en uso por algún tiempo y habían adquirido por esto mismo fuerza de ley. Muchas de la contradicciones que ocurren en la Didaché se explicarían suponiendo que el compilador no consiguió dar unidad a los materiales de que disponía.

La evidencia interna ayuda más a determinar la fecha en que fue compilada la Didaché. Por su contenido se ve claramente que la obra no data de la era apostólica, pues ya apunta en ella la oposición contra los judíos. El abandono progresivo de las costumbres de la sinagoga está en marcha. Además, una colección de ordenaciones eclesiásticas como ésta presupone un período más o menos largo de estabilización. Ciertos detalles diseminados por la obra indican que la era apostólica no era ya algo contemporáneo, sino que había pasado a la historia.

El bautismo por infusión está autorizado; el respeto a los profetas de la nueva Ley va cediendo y hay que inculcarlo de nuevo. Por otra parte, hay pormenores que indican un origen cercano a la era apostólica. La liturgia descrita en los capítulos 7-10 es de la más absoluta simplicidad: el bautismo en agua corriente, es decir, en los ríos, es lo normal.

El bautismo por infusión está permitido, pero sólo a modo de excepción. Además, no hay vestigios de una fórmula universal del Credo, ni de un canon del Nuevo Testamento. Los profetas siguen todavía celebrando la Eucaristía, y es preciso recalcar que los verdaderos ministros de la liturgia, los obispos y los diáconos, tienen derecho al mismo honor y respeto por parte de los fieles.

Todos estos hechos nos mueven a afirmar que la Didaché debió de ser compilada entre los años 100 y 150. Muy probablemente fue escrita en Siria. Sin embargo, E. Peterson ha demostrado recientemente que el texto publicado por Bryennios parece ser de fecha más tardía y teológicamente tendencioso.

La Didaché gozó en la antigüedad de tanto respeto y reverencia que muchos llegaron a considerarla tan importante como los libros del Nuevo Testamento. Por eso Eusebio (Hist. eccl. 3,25,4), Atanasio (Ep. fest. 39) y Rufino (Comm. in symb. 38) creyeron necesario recalcar que la Didaché no es un escrito canónico, y, por consiguiente, debe incluirse entre los apócrifos. La Didaché sirvió de modelo a obras litúrgicas y a escritos de derecho canónico posteriores, como, por ejemplo, la Didascalía Siríaca, la Tradición apostólica de Hipólito de Roma y las Constituciones de los Apóstoles. Se usaba también, como nos dice Atanasio, para la instrucción de los catecúmenos.

La discusión sobre la fecha de composición de la Didaché, que lleva ya setenta y cinco años de duración, ha entrado recientemente en una nueva fase, gracias a los trabajos de Audet, Glover y Adam. Especialmente la obra de Audet ha vuelto a plantear los problemas en su conjunto. Audet empieza por investigar el título original de la Didaché y llega a persuadirse que era: Διδαχαί των αποστόλων, Instrucciones de los Apóstoles, y de que el otro título más largo no es el original. En su crítica del texto, Audet distingue entre D 1, D 2 y J. En su opinión, D 1 representa la Didaché original, que va de 1 a 11, 2. D 2 sería una continuación, obra de los didachistas, y abarca el resto, de 11,3 al final. El interpolador (J) añadió más tarde los pasajes l,3b - 2,l; 6,2ss 7,2-4 y 13,3.5-7. Las glosas 1,4a y 13,4 provienen de una época más reciente todavía, pero siempre dentro de los primeros siglos.

Audet dedica una atención muy particular al problema de las fuentes. En lo que se refiere a las relaciones de la Didaché con la Epístola de Bernabé, llega a la misma conclusión que nosotros, a saber, que la Didaché y la Epístola de Bernabé son independientes la una de la otra y que ambas han tomado la doctrina de las Dos Vías directamente de una fuente común de origen judío.

Audet es de la opinión de que esta fuente judía está representada en la Doctrina XII Apostolorum, descubierta por J. Schlecht (Friburgo de Br. 1900 y 1901). Para la doctrina de las Dos Vías contenida ya en esta fuente judía, Audet remite a la "Regla de las sectas" de la comunidad de Qumrán, descubierta recientemente. El Pastor de Hermas no puede, según Audet, ser fuente de la Didaché, como afirmaron Robinson, Muilenberg, Connolly y otros, por cuanto, que la Didaché es mucho más antigua. Todavía entra menos en consideración como fuente el Diatessaron de Taciano, contra lo que opinaba Dix. Audet cree, además, que D 1 (c.1-12,2) no depende ni del evangelio de San Mateo ni del evangelio de San Juan, sino que utiliza una tradición evangélica, que presenta cierto parentesco con San Mateo, pero no se identifica con él. Ni siquiera el interpolador J ha utilizado los evangelios de San Mateo y de San Lucas. Es curioso que Glover, casi al mismo tiempo que Audet, pero con total independencia, defendió la misma tesis: que la Didaché no contiene todavía ninguna cita de los Sinópticos.

Apoyándose en esta crítica de las fuentes, Audet concluye que la Didaché fue compuesta entre los años 50 y 70 de la era cristiana. Como lugar de origen se ha de suponer Siria o Palestina. Audet llega a creer que la Didaché debió de originarse en Antioquia; al menos, sostiene esta posibilidad. Poco antes de que apareciera la obra de Audet, A. Adam rechazó esta última posibilidad. Adam cree que la Didaché fue compuesta entre los años 70 y 90 en la Siria oriental, quizás en Pella. Audet se hace cargo del carácter hipotético de sus afirmaciones.

Si la Didaché se compuso efectivamente en Antioquía en una época tan remota, antes de que se escribieran los evangelios sinópticos, es extraño que las cartas de San Pablo y de San Ignacio, obispo de Antioquía, no revelen absolutamente ningún conocimiento de la Didaché. Sin embargo, me parece que las investigaciones de Audet, Glover y Adam suministran, en conjunto, la prueba de que la Didaché pertenece al siglo I.

Audet opina que las oraciones de los capítulos 9 y 10 no provienen ni de una celebración eucarística ni de un ágape, sino de una "liturgie de vigile," que solía preceder a la celebración eucarística y a la cual podían asistir también los no bautizados. El capítulo 10,6 contiene un "rituel de passage" entre la liturgia de vigilia y la "eucharistie majeure" propiamente dicha. Esta celebración dominical, que se describe en el capítulo 14, pertenece a D 2. La penitencia que precede a la celebración eucarística dominical (14,1) Audet la considera también, con razón, como "confession commune et liturgique."

Para el texto de la Didaché contamos con las siguientes fuentes:

Griegas: 1) El Codex Hierosolymitanus del patriarcado griego de Jerusalén, que se conservaba anteriormente en la biblioteca del Santo Sepulcro de Constantinopla. Fue escrito en 1056 por un notario llamado León. En este códice el texto aparece después de las epístolas de Bernabé y de Clemente y antes de las de San Ignacio. 2) El texto griego de los capítulos 1,3-4 y 2,7-3,2 se conserva en un pergamino de Oxyrhynchos, del siglo IV. 3) Los capítulos 1-6 están incorporados a los capítulos 18-20 de la Epístola de Bernabé. 4) Los Cánones de los Apóstoles, compilados en el siglo IV en Egipto, contienen los capítulos 1,1-3 y 2,2-4,8. El libro VII de las Constituciones apostólicas, escritas en Siria en el siglo IV, incluyen casi todo el texto griego de la Didaché.

Latinas: Se conservan dos fragmentos de una antigua traducción latina que debió de hacerse en el siglo ni. El más corto de los dos, de un códice de Melk del siglo IX o X, contiene los capítulos 1,1-2 y 2,2-6,1. Recientemente se ha encontrado en un papiro (927) del Museo Británico una parte considerable (c.10,3b-12,2a) de una traducción copta del siglo V. Según este fragmento, a las plegarias eucarísticas seguía una oración que hay que decir sobre el óleo de la unción (μύρον). El σleo en cuestión es, probablemente, el crisma que se usaba en la administración de los sacramentos del bautismo y de la confirmación. Además de los mencionados manuscritos tenemos fragmentos de traducciones siríacas, árabes, etiópicas y georgianas.

Arch. Andrea Caligaris - Caligaris architectos

“Soy arquitecto y en este momento estoy diseñando las piedras, piedra sobre piedra, que después será transportada de este ipad al ordenador, desde el que realizaremos un diseño técnico que servirá después, junto a la información que están recogiendo los restauradores, los geólogos y aquellos que forman parte de nuestro equipo para entender el estado de conservación, el mapeo de los degradados, de las superficies, para formular una hipótesis de proyecto de restauración.”

El proyecto lo lleva a cabo la Fundación Centro para la Conservación y la Restauración de Bienes Culturales La Venaria Reale (CCR) de Turín, y el departamento de Ciencias Antiguas de la Universidad La Sapienza de Roma.

Arch. Osama Hamdan

Al Quds University - Jerusalén

“Estamos en la primera fase de trabajo. Esta fase ha venido después de la documentación a través de un escaneo láser sobre todo el pavimento de la Basílica. De esta manera, trabajando sobre este documento, podemos valorar el estado de conservación, es decir, la degradación que ha sufrido cada piedra del pavimento, cada losa de este pavimento. Pero al mismo tiempo estamos estudiando también el tipo de material, el origen, de dónde llega el material con el que ha sido hecho el pavimento de la Basílica.

Para el arquitecto Osama Hamdam, “el enfoque del trabajo es conservador, aunque en esta fase no es del todo claro lo que se puede conservar o no”.

Arch. Osama Hamdan

Al Quds University - Jerusalén

“Estoy muy contento porque hemos acabado la restauración del edículo, ahora comenzamos con el pavimento. Poco a poco la situación de la Basílica está mejorando, sobre todo en cuanto a la cuestión de la seguridad de los visitantes, que vemos cómo en el último periodo han aumentado. Nuestro proyecto tomará en consideración la seguridad de los peregrinos, pero al mismo tiempo debemos tener en cuenta las instalaciones que proporcionarán la basílica, además del aspecto estético.”

Arch. Andrea Caligaris

Caligaris architectos

“Es una emoción especial, porque estamos en un lugar, el punto central del cristianismo y estamos precisamente junto al edículo de Jesús. Es una gran emoción, es muy hermoso e interesante porque hay muchos estratos de este pavimento que ha habido a lo largo de los siglos, seguido de varias intervenciones y de varias ocupaciones que ha habido. Por ello, es también muy importante descubrir y ver las diferencias y cómo se han enlazado todos estos elementos entre ellos, un gran testimonio histórico y, sin duda, un gran placer.”

Si por el fruto se conoce el árbol, grande debió ser el temple puro y el cristianismo de los padres que dieron el ser y la educación a tales hijos. Del varoncito, Benedictus, dijo el gran San Gregorio, su biógrafo, que fue "bendito por la gracia y por el nombre"; de su hermana sabemos, por la misma fuente, que fue dedicada al Señor desde su infancia.

¿Quién influyó en quién? Benito, descendiente de los antiguos sabinos que tuvieron en jaque a los romanos, maduró su carácter cuando todavía era niño. Sin duda, dominó a su hermana, que miraría con admiración al joven, prematuramente grave, llamado a ser padre y director de almas. La ternura, la delicadeza que revela la regla benedictina, la atribuyen, sin embargo, sus comentaristas a la dulce y temprana influencia de su hermanita y condiscípula, Escolástica, en el alma del futuro patriarca.

Como en jardín de infancia, vivieron y se espigaron juntos en la finca paterna, una de esas "villas" romanas, mezcla de corte y cortijo, esbozo familiar de futuros monasterios. Según la moda del día, velaba sobre ellos Cirila, una nodriza griega, que les enseñó a balbucear la lengua helénica. ¡Qué contraste con ese doble sello de Roma y Grecia —toda la cultura antigua impresa en sus primeros años—, no haría esa invasión de los ostrogodos, que en 493 entregaría de nuevo la urbe por excelencia a las tropas de Teodorico!

Con todo, se decidió que Benito iría a Roma ya adolescente, para perfeccionarse en los estudios liberales. ¡Qué dura la separación para estos gemelos, unidos antes de nacer! Escolástica, consagrada a Dios desde su infancia, llevaba, quizá, el velo de las vírgenes; ¡cuánto oraría por el joven estudiante preso de esa Roma fascinadora que, pese a todos los saqueos y a las divisiones del cisma, seguía señoreando al mundo por su arte, por su lujo, por sus escuelas!

Sujeto también a grandes peligros, en ambiente difícil, exclamaba otro hermano de la que esto escribe, héroe de la religión y de la patria: "Nos han imbuido tanto tradicionalismo y catolicismo, que no puedo faltar a lo que tengo dentro. Donde quiera que esté, llevo, como el caracol mi casa a cuestas". Fue el caso de Benito, amparado por su educación y por el incienso de las oraciones de Escolástica, qué cruzó ileso la edad de las pasiones y cuando podía ingresar en un mundo de corrupción, decidió despreciarlo

Tendría cerca de veinte años, que es cuando se coronaban los estudios. Empapado de romanidad y de jurisprudencia, dueño de un lenguaje firme y sobrio, que la gracia castigaría aún más, pues con razón se ha escrito que "el decir conciso es don del Espíritu Santo", Benito se dispuso a imitar a los eremitas del Oriente, que San Atanasio primero, San Jerónimo después, habían dado a conocer a Roma. Buscando una sabiduría más alta que la de los retóricos, acordó dejar sus libros, su familia y su patrimonio, prueba de que su padre había muerto y de que era dueño de sí.

Los santos no llegan de repente al despojo absoluto. Es enternecedor, para nuestra flaqueza, el ver que Benito, desprendido por la distancia del amor fraterno, aún sé dejó escoltar por su "chacha" griega, en el éxodo que le apartaba de Roma y siguiendo la vía Tiburtina le llevaba hacia las montañas sabinas para fijar su tienda en la aldea de Eufide, al amparo de una montaña y de la iglesia de San Pedro. ¿Cómo iba a prescindir él de sus cuidados maternales, tan necesarios para dedicarse, olvidado de sí, a la oración y al apostolado? ¡La quería tanto! Como que lloró con ella cuando la pobre mujer, consternada, vino a mostrarle los dos pedazos en que se partió el cedazo de barro para cernir el trigo que le había prestado una vecina. Benito se puso en oración hasta que los dos trozos se juntaron y floreció el milagro. "¡Es un santo, es un santo!" clamó la vecindad electrizada al enterarse del hecho, merced al entusiasmo de esta nueva samaritana. Y Benito, que huyó siempre de ser canonizado en vida, comprendió el peligro de la vanidad y del cariño, lo urgente que era romper con este último lazo de filial ternura que, aún le ligaba al mundo.

¡Oh qué dramática debió ser la llegada de Cirila a Nursia, refiriendo entre sollozos a Escolástica virgen, y tal vez a su madre viuda, cómo se le había fugado, sin despedirse siquiera, el hijo de su alma! Hacia dónde, Señor, ¡sólo Dios lo sabia! Seguramente hacia una soledad abrupta, donde, lejos de los hombres, trataría a solas con Él.

Los años pasaron. Moriría Abundancia. Escolástica, en su orfandad, se uniría a otras vírgenes compartiendo su vida de oración, de recogimiento y de trabajo. No olvidaba al desaparecido, ni desfallecía, más tenaz que el tiempo, su esperanza.

Nada supo de sus tres años de soledad y penitencia extrema, vestido de la túnica que le impuso el monje Román, en la gruta asperísima de Subiaco, en lucha consigo mismo y con ese tentador que persigue los anacoretas. Ni de que un día le descubrieron los monjes de Vicovaro Y le obligaron a regir su multitud indisciplinada. ¡Cómo hubiera sufrido sabiendo que su hermano estaba en manos de falsos hijos, capaces de servirle una copa envenenada! ¡Y cómo hubiera gozado viéndole huir de nuevo a la soledad y acoger en ella a los hijos de bendición que venían a pedirle normas de vida, en tal número, que hubo de construir doce pequeños monasterios en las márgenes del lago formado por el Anio.

La luz no estaba ya bajo el celemín. Nobles patricios confiaban sus hijos, Mauro y Plácido, al abad de Subiaco; bajo su cayado, trabajaban romanos y godos y habitaban juntos el león y el cordero. Su fama voló hasta Roma, llegó a la Nursia. El padre Benito no podía ser otro que aquel santo joven que huyó de Eufide, dejando una estela milagrosa. Las lágrimas que arranca la noticia del hermano recuperado y que parecía para siempre desaparecido, debieron rodar por las mejillas de Escolástica.

Hubo, sin embargo (la persecución escolta a los santos), un clérigo envidioso, Florencio, capaz de enviar también al santo abad un pan envenenado y un coro de bailarinas que invadiera su recinto santo. Benito había aprendido la lección evangélica de no resistir. Por amor de sus hijos, a los que dejó en buenas manos, desamparó con un grupito fiel la gruta de sus amores y, como otro Moisés camino del Sinai, se dirigió a lo largo de los Abruzos hacia el mediodía, llegó a la fértil Campania y encontró su pedestal soñado, siguiendo la vía latina de Roma a Nápoles. Era el monte Casino, magnífica altura, vestida de bosques y aislada, como palco presidencial, en el gran anfiteatro que forman las cadenas desprendidas de los Apeninos.

Allí, con más de cuarenta y cinco años, el varón de Dios, en la plenitud de su doctrina espiritual, escribió la ley de la vida monástica, ese código inmortal de su santa regla. A poca distancia del gran cenobio, que iba surgiendo como una ciudad fortificada, tuvo la dicha de recobrar en Dios lo que por Él había dejado. Escolástica, madre de vírgenes, volvió a ser la discípula de sus años maduros. No aparecía, se ocultaba; podía decir como el Bautista: "Conviene que Él crezca y que yo disminuya". El santo patriarca, "Ileno del espíritu de todos los justos", florecía como la palma y se multiplicaba como el cedro del Libano. Sus palabras, sus obras, sus milagros, esparcían el buen olor de Cristo sobre el mundo bárbaro. El era el tronco del árbol de vida, cuyas ramas se extenderían sobre Europa para cobijar a innumerables pájaros del cielo. Escondida a su sombra, con raíz vivificante, como manantial oculto que corre por las venas de la tierra, Escolástica, aún más hija del espíritu que de la letra, daba a la religión naciente esa oración virginal, esa santidad acrisolada, esa inmolación fecunda llamada a reproducirse en las exquisitas flores del árbol benedictino: Hildegarda, Matilde, Gertrudis...

Hay que pasar bruscamente del primero al último acto para comprender lo que fue la unión tan humana y divina entre aquel a quien ella llamaba frater y aquella a quien él, respondía soror.

Una vez al año (no es mucho conceder al espíritu y a la sangre), nos cuenta San Gregorio con sencillez evangélica, que se encontraban ambos en una posesión, no muy distante, de Montecasino. Aquel año, ya en el umbral de la senectud, acompañaban al padre abad varios de sus hijos, a Escolástica no le faltaría su compañera. ¡Oh, cuán bueno habitar los hermanos en uno! En el gozo deaquella reunión alternaron divinas alabanzas y santos coloquios, que se acendraron en la intimidad de la refección, al caer las sombras de la noche. Era quizá la hora de completas, cuando canta el coro monástico el Te lucis ante terminum, pero en el calor de la conversación, se había hecho tarde y Escolástica creyó poder rogar:

—Te suplico que esta noche no me dejes, a fin de que, toda ella, la dediquemos a la conversación sobre los goces celestiales.

—¿Qué dices, oh hermana? ¿Pasar yo una noche fuera del monasterio? ¡Cierto que no puedo hacerlo!

Y al conjuro de la observancia, el Santo miraba la serenidad del cielo y se disponía a marchar. Escolástica, que conocía su firmeza, optó por dirigirse a la suprema Autoridad. Decía su santa regla: "Tengamos entendido que el ser oídos no consiste en muchas palabras, sino en la pureza de corazón y en compunción de lágrimas" (c.20). Sus manos cruzadas para suplicar cayeron sobre la mesa y, apoyando la frente entre sus, palmas, comenzó a llorar en la divina presencia.

Benito la miraba sobrecogido, dispuesto a no ceder, cuando ella alzó la cabeza y un trueno retumbó en el firmamento, Corrían las lágrimas por el rostro de Escolástica y un aluvión de agua se derrumbaba desde el cielo, repentinamente encapotado.

—El Dios omnipotente te perdone, oh hermana. ¿Qué has hecho?

Ella respondió:

—He aquí que te he rogado y no has querido oírme; he rogado a mi Dios y me ha oído —y añadió, con una gracia triunfal, plenamente femenina—: Sal ahora, si puedes, déjame y vuelve al monasterio.

Y, pese a su contrariedad, se vio precisado el Santo a pasar toda la noche en vela, fuera de su claustro, satisfaciendo la sed de su hermana con santos coloquios.

Al día siguiente se despidieron los dos hermanos, regresando a sus monasterios. Sólo tres días habían pasado cuando, orando San Benito junto a la ventana de su celda, vio el alma de su hermana que en forma de blanquísima paloma "salía de su cuerpo y, hendiendo el aire, se perdía entre los celajes del cielo". Lleno de gozo, a vista de tanta gloria, cantó su acción de gracias y llamando a sus hijos les comunicó el vuelo de Escolástica, suplicándoles fueran inmediatamente en busca de su cuerpo para trasladarle al sepulcro que para sí tenía preparado.

Hace catorce siglos que las reliquias de ambos hermanos, fundidas en el seno de la tierra madre, germinan incesantemente en frutos de santidad. Porque "todo lo que nace de Dios vence al mundo", sobrevive San Benito, en su monasterio y en su Orden, a todas las injurias de los tiempos. La vida oculta de Santa Escolástica tiene el valor de un símbolo. Ella encarna el poder de la oración contemplativa, "razón de ser de nuestros claustros", la que, en alas de un corazón virginal, lleno de fe, arrebata a los cielos su gracia y la derrama a torrentes sobre esta tierra estéril, pero rica en potencia, que con el sudor de su frente labran los apóstoles y que fue prometida a los patriarcas...

CRISTINA DE ARTEAGA, 0. S. B.

"Su virtud heróica nos estimule, queridos jóvenes, a comprender la importancia de la pureza y de la virginidad: y que ayude a los queridos enfermos, a aceptar la cruz en unión espiritual con el corazón de Cristo: que anime a los queridos recién casados, a comprender el rol de la mujer en la propia vida familiar".

Con todo, ni la virginidad ni el martirio fueron el tema central de la predicación del Papa en un día frío y de colores feos pero que no asustó a la multitud de peregrinos.

El tema central fue la Eucaristía, “corazón de la iniciación cristiana y fuente de la vida de la Iglesia”.

Quiere decir que los canónicos fueron recibidos como tradición auténtica de los apóstoles por las iglesias de Oriente y Occidente desde la generación inmediatamente posterior a los apóstoles, mientras que los apócrifos, aunque algunos fuesen usados esporádicamente en alguna comunidad, no llegaron a imponerse ni ser reconocidos por la Iglesia universal.

Una de las razones importantes para esa selección, comprobable desde la ciencia histórica, es que los canónicos fueron escritos en época apostólica, entendida ésta en sentido amplio, es decir, mientras vivían o los apóstoles o sus mismos discípulos. De los apócrifos, en cambio, sólo se hacen referencias en tiempo posterior, hacia finales del s. II.

.

Por otra parte los papiros que se han encontrado con texto similar al de los evangelios, algunos de mediados del s. II, son muy fragmentarios, señal de que las obras que representan no fueron tan estimadas como para ser trasmitidas con cuidado por sucesivas generaciones.

Los que se conservaron a lo largo de la época patrística y el medievo son relatos de carácter legendario y llenos de fantasía. Vienen a satisfacer la piedad popular narrando detenidamente lo concerniente a aquellos momentos que en los evangelios canónicos no se cuentan o se exponen de manera sucinta.

En general están acordes con la doctrina de la Iglesia y traen relatos sobre el nacimiento de la Virgen de San Joaquín y Santa Ana (Natividad de María), de cómo una partera comprobó la virginidad de María (Protoevangelio de Santiago), de los milagros que hacía Jesús de niño (evangelio del Pseudo Tomás), etc.

Muy distintos son los evangelios apócrifos procedentes de Nag Hammadi (Egipto) que tienen un carácter herético gnóstico. Estos tienen la forma de dichos secretos de Jesús (evangelio copto de Tomás) o de revelaciones del Señor resucitado explicando los orígenes del mundo material (Apócrifo de Juan), o la ascensión del alma (evangelio de María [Magdalena]), o son un pesado centón de pensamientos recogidos de posibles homilías o catequesis (evangelio de Felipe).

Aunque algunos puedan gozar de notable antigüedad, quizás del s. II, la diferencia con los evangelios canónicos salta inmediatamente a la vista.

Gonzalo Aranda

En su libro “S.O.S. cristianos. La persecución de los cristianos en el mundo de hoy, una realidad silenciada” (Planeta, 2018), Pilar Rahola, siendo atea y desde una mirada laica, aborda la persecución cristiana en el mundo actual, que se ha vuelto invisible para los medios de prensa.

Desde una perspectiva crítica realiza una fundamentada, rigurosa y sólida investigación, no solamente sobre la desoladora historia de miles de seres humanos a quienes se persigue, se tortura y mata, por razón de su fe; sino que aventura varias hipótesis críticas sobre las razones del triste silencio que existe acerca de un extermino que ha cobrado dimensiones escalofriantes ante la indiferencia del resto del mundo.

No solo se detiene en las casi extinguidas comunidades cristianas de Oriente, sino que también analiza el silenciamiento y la estigmatización de la voz cristiana -especialmente católica- en los países occidentales.

Rahola reconoce que los cristianos no son los únicos que sufren toda clase de violencia y persecución en el mundo, pero demuestra que sin lugar a duda son hoy quienes más sufren una precisa y sistematizada persecución letal, solo por razón de su fe. Existe “un intento organizado e impune para acabar con comunidades cristianas enteras”.

Un ejemplo que detalla, es el de la Iglesia Ortodoxa Siríaca, que se remonta al siglo I y hablan una variante del arameo, que eran unos 500.000 a principios del siglo XX en el Kurdistán turco y hoy no superan las 2.000 personas. Monasterios, iglesias y poblados enteros abandonados dan testimonio de una brutal desaparición que se acerca a la extinción de una de las comunidades cristianas más antiguas.

El libro recorre con testimonios e investigaciones de varios institutos de prestigio internacional, desde los mártires caldeos asesinados por el Daesh, pasando por los coptos en Egipto a quienes les bombardean las iglesias, hasta los cristianos ortodoxos, católicos y protestantes que en diversas partes del mundo son encarcelados, torturados y asesinados en forma sistemática, año tras año, día tras día.

También repasa los países donde sufren persecución por leyes que los acorralan, como en Pakistán, o en Corea del Norte donde son encerrados de por vida en campos de trabajos forzados. Entre 2003 y 2011 se han calculado 100.000 muertes de cristianos por año en contextos de persecución violenta. La lista de represión a los cristianos alcanza 50 países, encabezados por Corea del Norte, Somalia, Afganistán, Pakistán, Sudán, Siria, Irak, Irán, Yemen y Eritrea. La época de los mártires por la fe son el siglo XX y XXI mucho más que los sangrientos primeros tres siglos de persecución cristiana bajo el Imperio Romano.

La autora plantea tres razones del “ostracismo informativo” abrumador que existe actualmente en los países occidentales.

En primer lugar, la percepción negativa del “cristianismo como instrumento secular de opresión”. La ubicación ideológica del catolicismo como religión “opresora” histórica, sus errores históricos, alimentados por las “leyendas negras” (inquisición, cruzadas, conquista de América, etc), ha creado un imaginario colectivo que ve como victimarios a quienes hoy son víctimas.

Una suerte de marxismo cultural que no puede ver en los que identifica como opresores, a oprimidos. Las víctimas cristianas, aunque sean millones de personas pobres, hombres y mujeres, niños y ancianos, no interesan, porque “rompen el simplismo maniqueo que inspira” a los defensores de todos los derechos, menos de los cristianos.

En segundo lugar, “la ignorancia de la cuestión religiosa en las sociedades secularizadas”, que alimenta el prejuicio y confunde identidades y conceptos religiosos, además de subestimar y relativizar el problema por no conocer el cristianismo en profundidad, su historia y su diversidad. “Occidente no sabe prácticamente nada de las comunidades cristianas milenarias que habitan el Oriente, las más expuestas al peligro”.

La autora concluye esta segunda razón con una expresión del filósofo Régis Debray: Los cristianos de Oriente son el ángulo muerto de nuestra visión del mundo: son “demasiado” cristianos para los altermundistas, y “demasiado” orientales para los occidentalistas.

En tercer lugar, el silencio nace también “del rol ideológico que las jerarquías eclesiásticas” tenían en algunas sociedades tradicionalmente católicas. Se los percibe todavía como censores de ideas y represores de derechos civiles, en debates sobre temas candentes (aborto, homosexualidad, etc.) y su histórica influencia política sobre algunos Estados. Esta imagen, que no coincide con la realidad actual de la Iglesia Católica, sigue como un mito vigente que impide ver a los católicos como víctimas de persecución.

Esto hace más difícil la idea de defender los derechos humanos de los cristianos y no despierta ninguna sensibilidad en la prensa, ni en universitarios e intelectuales.

No es que no se hable del tema, es sencillamente que no interesa, no duele, no interpela. Incluso los propios cristianos occidentales no parecen sensibles a un mundo que les resulta ajeno, como son los países de Medio Oriente, Asia o África.

Si bien entiende que no podemos comparar el horror sufrido en los países donde mueren a diario las personas a causa de su fe, con una persecución cultural como la que se da en los países democráticos occidentales, la autora se detiene en el último capítulo de su libro, titulado “la cristianofobia sutil”, sobre la persecución ideológica que empuja al ostracismo a los cristianos, especialmente a los católicos.

“Allí donde hay democracia, la violencia y la represión se sustituyen por el menosprecio y la demonización… convirtiendo la laicidad en un instrumento de segregación, sobre todo en países católicos, probablemente porque muchos de estos movimientos ideológicos, más que laicos, son furibundamente anticatólicos”.

La autora se lamenta que lo “políticamente correcto” que nació para combatir la intolerancia y el prejuicio, y que ha ayudado a crear un relato contra estigmas sociales como la homofobia, la xenofobia, la misoginia, el antisemitismo o la islamofobia, no lo ha hecho con la cristianofobia, sino que la ha incentivado, haciendo de los cristianos el chivo expiatorio de todos los males.

Rahola repite una frase, como martillando a lo largo de toda su obra: “Mi racionalismo militante me impide creer en Dios, pero mi ética no me impide respetar a los creyentes”.

Es interpelante que una persona que no comulga en todos los temas con el catolicismo, que no es creyente, salga a denunciar públicamente lo que muchos cristianos no defienden con la misma convicción y preocupación.

Para finalizar, suscribo al prólogo del libro, escrito por el expresidente del Uruguay, Dr. Julio María Sanguinetti, agnóstico y conocido por sus posturas laicistas, quien escribe: “La gente de nuestra época,sobrenoticiada y subinformada, inundada de titulares e imágenes fugaces, surfeando en la superficie de aguas siempre agitadas por la necesidad del espectáculo colectivo, está lejos de la profundidad. Todo es rápido y efímero. Aun la llamada posverdad, edulcorada expresión de la mentira, es evanescente, nace, estalla, se expande y, con la misma velocidad, se volatiliza. Esa superposición de hechos e imágenes, tanto como difunde esconde, tanto como denuncia silencia.

Más necesarios que nunca, entonces, quienes sienten el deber de hablar, de no resignarse a callar lo que no está en la cresta de la ola o lo que es políticamente incorrecto para las vulgatas impuestas por las modas”.