|

|

Las persecuciones en el siglo I |

|

|

Las persecuciones en el siglo II |

|

|

Las persecuciones en el siglo III |

|

|

Las persecuciones en el siglo IV |

“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿la angustia? ¿la persecución? ¿el hambre? ¿la desnudez? ¿los peligros? ¿la espada?”. (Romanos 8, 35)

Muchos cristianos han experimentado persecuciones de no cristianos durante la historia del cristianismo.

La persecución puede referirse a arresto sin garantías, encarcelamiento, azotamiento, tortura o ejecución. También puede referirse a la confiscación o destrucción de la propiedad, o a la incitación a odiar a los cristianos.

Los cristianos saben que Jesús ya había anunciado que ese es el camino de los que le siguen: “El que quiera seguirme tome su cruz de cada día y sígame” y “No es más el discípulo que su Maestro”.

.

El Nuevo Testamento dice que los primeros cristianos (comenzando por el propio Jesús) sufrieron persecución a manos de los jefes judíos de esa época. Pedro y Juan fueron encarcelados por los jefes judíos, incluido el sumo sacerdote Ananías, quien no obstante los liberó más tarde (Hechos 4, 1-21).

También relata el Nuevo Testamento la lapidación del primer mártir, San Esteban, por miembros del Sanedrín. Su ejecución fue seguida de una gran persecución.

La razón más probable de la persecución es que los judíos cristianos predicaban el inminente regreso del Rey de los Judíos y el establecimiento de su reino.

A oídos romanos, tal conversación era sediciosa. Los romanos dieron a los judíos en ese tiempo un autogobierno limitado; las principales obligaciones de los líderes judíos eran recolectar impuestos para Roma y mantener el orden civil.

Así, los líderes judíos tendrían que suprimir cualquier conversación sediciosa.

A menudo cuando los líderes judíos no suprimían los conatos sediciosos, eran enviados a Roma para ser juzgados.

Con la expansión del cristianismo, la Iglesia sufrió un sinfín de vejaciones por parte del Imperio Romano desde el 64, bajo Nerón, hasta la época de Constantino, en la segunda década del siglo IV, fundamentalmente bajo los emperadores Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximino Tracio, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano.

Las persecuciones romanas constituyen una serie de medidas destinadas a limitar la extensión del cristianismo o a extirparlo radicalmente del Imperio. Dichas persecuciones llevaron a innumerables cristianos –los mártires- a la muerte por confesar su fe.

.

LAS PERSECUCIONES EN EL SIGLO I

LAS PERSECUCIONES EN EL SIGLO I LAS PERSECUCIONES EN EL SIGLO II

LAS PERSECUCIONES EN EL SIGLO II LAS PERSECUCIONES EN EL SIGLO III

LAS PERSECUCIONES EN EL SIGLO III LAS PERSECUCIONES EN EL SIGLO IV

LAS PERSECUCIONES EN EL SIGLO IV

Ver en Wikipedia

(vid. GER, Persecuciones Romanas)

Santa Eufemia, virgen y mártir; fue hija de un senador de Calcedonia. Prisco, procónsul de Asia, la quiso obligar a ofrecer incienso a Marte; negándose la santa, la hizo sufrir horribles tormentos por espacio de varios días.

Sus conciudadanos la erigieron una hermosa basílica y en ella tuvo lugar en 451 el famoso Concilio de Calcedonia, donde se verificó un portentoso milagro, por el cual la santa mártir dió testimonio de la verdad católica y de la falsedad de las doctrinas predicadas por Diósdoro y Eutiques.

ver en wikipedia

El Aleluya es una aclamación litúrgica de sentido gozoso y triunfal, que condensa un cúmulo de sentimientos religiosos muy superior al de su expresión verbal, solamente traducibles por medio del canto. El Aleluya ha sido siempre un canto; nunca mera frase litúrgica.

En el A. T. acompaña como aclamación litúrgica del pueblo a determinados salmos (104, 105, 106, 111, 112, 115, etc.) y su recuerdo alegra el corazón de los desterrados en Babilonia (Tob 13, 18); en el N. T. solamente aparece en el libro del Apocalipsis, también como expresión épica de multitudes:

«Oí una voz como de gran muchedumbre, y como voz de muchas aguas, y como voz de fuertes truenos, que decía: ¡Aleluya!, porque ha establecido su reino el Señor, Dios todopoderoso» (19, 6).

Así como el «Gloria» es el canto de los ángeles, el Aleluya es el canto de los hombres rescatados por el brazo poderoso de Dios, redimidos con la sangre del Cordero. De ahí que el Aleluya esté íntimamente ligado a la Pascua, tanto judía como cristiana; es, por excelencia, un canto pascual.

Cuando en el silencio de la Noche de Pascua estalla sonoro el Aleluya reprimido en el periodo penitencial de la Cuaresma, no es una cantilena que rebrota, es una vida que surge, es Cristo que resucita.

Restringido antiguamente al tiempo pascual, el canto del Aleluya se extendió más tarde a los otros domingos del año, excepto los de Cuaresma; tampoco se canta en otros días penitenciales ni en las celebraciones funerarias, aunque debió ser otra la práctica antigua, según escribe San Jerónimo del entierro de Fabiola en Roma:

«Sonaban los salmos y haciendo juego con el dorado de los techos se estremecía en lo alto el aleluya» (Epístola 77: PL 22, 697)

Aun hoy, en el rito de sepultura de los griegos orientales se añade el Aleluya a cada versículo del salmo.

Fuera del uso litúrgico, el Aleluya entró a formar parte del canto popular en Oriente, donde, según S. Jerónimo, lo cantaban los labriegos de Belén y los marineros en sus faenas de pesca; y a través de los Negro spirituals ha llegado hasta las composiciones melódicas de la canción de nuestros días.

La forma de cantar el Aleluya ha sido constante en toda esta tradición: la responsorial, en la que a cada versículo del salmo o de la canción se «responde» con el estribillo del Aleluya, si lo canta el pueblo lo hará en la forma más simple, la silábica, una nota musical distinta por cada una de sus cuatro sílabas

Pero si lo canta un solista o el coro de cantores, toma la forma melismática, más solemne, en la que alguna de sus sílabas se florean de neumas y particularmente la final «ya» (condensación, como hemos dicho, del nombre inefable de Dios) que se prolonga en una airosa y alegre modulación, el jubilus, puro sonido sin palabras, verdadero júbilo del corazón y de la voz (al estilo del cante «jondo» andaluz) que dio luego origen a las «secuencias».

El lugar del Aleluya en la liturgia de la Iglesia es muy vario; como estribillo del tiempo pascual, acompaña a antífonas, responsorios, invocaciones, y aun moniciones diaconales como la del Ite musa est, tanto del Oficio divino como de la Misa; pero en ésta tiene, además, un lugar propio (fuera del tiempo de Cuaresma) en la liturgia de la Palabra, antes del canto del Evangelio, como aclamación a Cristo presente en su Palabra; por eso aquí ha de cantarse, y si no, puede suprimirse, pues ya no cumple bien su cometido.

El Aleluya antes del canto o lectura del Evangelio, en la Misa, va unido a un versículo de un salmo o de algún otro texto bíblico, preferentemente del evangelio que sigue.

I. M. SUSTAETA ELUSTIZA (GER)

https://www.primeroscristianos.com/2017-04-28-11-43-23/

Ver en Wikipedia

Presentamos la entrevista realizada al Prof. Domingo Ramos-Lissón sobre esta importante actuación de la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo.

P. ¿QUÉ QUIERE DECIR LA PALABRA CATEQUESIS?

R. La palabra “catequesis” proviene del verbo griego katexein, que S. Pablo utilizaba para indicar la “enseñanza oral de la fe” (1Cor 14, 19; Gal 6, 6). Primero precedía la predicación de la palabra de Dios, y luego tenía lugar la explicación de esa palabra predicada.

Más tarde se empleó en un sentido más técnico para significar la “formación cristiana previa a la recepción del bautismo”. Así aparece en S. Justino como un periodo de instrucción y preparación para recibir el bautismo (1Apol., 1, 61).

P. ¿CUÁNDO NACE EL CATECUMENADO?

R. Podríamos decir que las primeras referencias que encontramos en la patrística proceden de los siglos II y III. Como ya dije anteriormente, en la Apología de S. Justino se menciona ya esta institución. Además, de esta misma época aparece indicada en la Pasión de Perpetua y Felicidad y en el tratado Sobre el bautismo de Tertuliano.

Mención especial merece la Tradición de Hipólito, que nos habla de un periodo de instrucción catequética de tres años.

P. ¿QUÉ RAZONES PUDIERON MOTIVAR QUE LA IGLESIA ESTABLECIERA UN TIEMPO TAN LARGO PARA RECIBIR LA ENSEÑANZA DE LA FE CRISTIANA?

R. Cabe afirmar que se dio la confluencia de diversos factores, entre los que podemos destacar la amenaza de las persecuciones (especialmente, las defecciones que acarreó la persecución de Decio) y la presencia de los heréticos, que podían confundir la buena fe de quienes se acercaban al cristianismo. Dichos factores movieron a la Iglesia a someter a los catecúmenos a la prueba del tiempo y de perseverancia.

A partir de la paz constantiniana, se produce una gran afluencia de conversiones a la fe, que determinará una organización estable, cuya estructura se perfilará de modo significativo a lo largo del siglo IV, época de la que nos llegado grandes tratados catequéticos, como los escritos por S. Ambrosio, S. Agustín, S. Cirilo de Jerusalén, S. Juan Crisóstomo, etc.

P. ¿QUIÉN SE ENCARGABA EN CADA IGLESIA LOCAL DE DAR ESTA PRIMERA FORMACIÓN CRISTIANA?

R. Esta tarea de enseñanza correspondía al obispo respectivo. En una primera época no representaba una especial dificultad que una sola persona se encargara de esta misión, puesto que el número de catecúmenos era reducido.

Posteriormente, a partir de los siglos III y IV, cuando el número de peticionarios del bautismo era muy considerable, el obispo solía recurrir a un diácono u otra persona que realice este cometido, llegando incluso a fundar verdaderas escuelas catequéticas, como la célebre de Alejandría. De ella podemos recordar a Orígenes, que elevó esa escuela al máximo nivel intelectual de su tiempo.

También se puede traer a la memoria la figura de Deogracias, un diácono de Cartago al que su obispo había encargado este trabajo catequético, y que ante las dificultades de los asistentes a sus lecciones se dirige a S. Agustín, que le responde escribiendo un magnífico tratado Sobre la catequesis de los rudos.

P. ¿PODRÍA SEÑALARNOS LAS ETAPAS PRINCIPALES DEL DESARROLLO CATECUMENAL EN EL ÚLTIMO PERÍODO QUE ACABA DE INDICARNOS?

R. Si seguimos el itinerario de alguien que desea hacerse cristiano en el siglo IV, nos encontraremos con un primer examen sobre su estado de vida, condiciones familiares y profesionales del aspirante.

Algunas situaciones familiares, como la poligamia y el concubinato, o de tipo profesional, como ser actor teatral, mago, guardián de ídolos, gladiador y algunos otros oficios, impedían que esa persona se inscribiera entre los catecúmenos. Evidentemente si cambiaba su situación familiar o profesional podrían inscribirse.

Una vez admitido, el catecúmeno asume oficialmente esta denominación. En Oriente y en África, durante el siglo IV, se ritualiza este hecho con un signo de la cruz sobre la frente. También en África se añade el llamado “sacramento de la sal”, que simboliza el gusto sapiencial por la fe y la palabra de Dios.

El catecúmeno puede asistir a la liturgia de la palabra en la celebración eucarística. Si quiere bautizarse en la vigilia pascual deberá anotarse antes de la cuaresma, y recibe el nombre de fotizomenós (“el que va a ser iluminado”). En Occidente se les llama competentes, y en Roma, elegidos. La preparación inmediata para el bautismo dura 40 días, es decir, el tiempo de cuaresma.

En el relato de Egeria, el cómputo abarca ocho semanas antes de la Pascua. La preparación constaba de tres aspectos: doctrinal, moral y ritual. La enseñanza debía comportar un cambio de vida. Se multiplican los actos penitenciales: ayunos, oraciones, exorcismos. La enseñanza comprendía una lectura de historia bíblica y la exposición del símbolo bautismal.

La catequesis se cerraba con la entrega de dicho símbolo bautismal (traditio symboli) y, más tarde, del Padrenuestro. Egeria nos contará que en Jerusalén esta ceremonia tenía lugar el domingo de ramos. S. Agustín nos informa de que la recitación del símbolo se celebraba el sábado santo, y la recitación del Padrenuestro durante la liturgia pascual.

P. ME HA LLAMADO LA ATENCIÓN QUE EXISTIERAN PROFESIONES U OFICIOS QUE UN CATECÚMENO NO PODÍA EJERCER Y, EN CONSECUENCIA, NO PUDIERA RECIBIR EL BAUTISMO, SALVO QUE CAMBIARA DE PROFESIÓN…

R. Tal vez en una primera impresión se entiende, con claridad, que algunas situaciones personales, como la poligamia y el concubinato, entraran en colisión con la normativa de la Iglesia. Pero ser gladiador, no parece –a simple vista– que fuera una profesión inmoral.

Sin embargo, si tenemos en cuenta que los gladiadores intervenían en espectáculos circenses de máxima crueldad, donde la vida de los vencidos dependía de la decisión de un público ávido de sangre, se comprende fácilmente que un cristiano no podía acceder a ese protagonismo criminal.

Lo mismo cabe afirmar de otras profesiones directamente relacionadas con el paganismo, como el ser guardián de ídolos.

P. ¿TENGO ENTENDIDO QUE, DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DEL BAUTISMO, CONTINUABA UNA CATEQUESIS POSTERIOR?

R. En efecto, durante la semana de Pascua tenía lugar la “mistagogia” o explicación de los sacramentos, que no se había realizado anteriormente debido a lo que se ha venido en llamar “disciplina del arcano”. Podríamos decir que era una medida cautelar para evitar que la vida sacramental del cristiano pudiera ser malinterpretada por los paganos que no habían recibido el bautismo.

Entre las catequesis mistagógicas son famosas en Occidente las de S. Ambrosio de Milán, que aparecen reflejadas en sus tratados Sobre los Misterios y Sobre los Sacramentos. En el Oriente cristiano fueron también muy celebradas las catequesis mistagógicas de S. Juan Crisóstomo.

Copyright © primeroscristianos.com

ver en wikipedia

Lo cierto es que la figura de Jesús atrajo desde muy pronto a los pioneros del cine y ha seguido fascinando a los cineastas más diversos a lo largo de los años.

Lo refiere Zeffirelli en sus memorias sobre el rodaje de Jesús de Nazaret:

“Mientras esperábamos en silencio para comenzar la filmación, la modista iba dando las últimas puntadas al talit de lana que iba a cubrir la cabeza de Robert Powell. El director de fotografía terminó la iluminación de su rostro para el primer plano y me avisó para que mirara. Al abrir lentamente el objetivo, se fue formando ante mis ojos la imagen viva de Jesús; me impresionaron sus ojos, los mismos ojos que nos han mirado desde la infancia, y en los que hemos encontrado consuelo, cercanía, amor.

Llegó entonces la modista, jadeando, y se dirigió con prisa hacia el actor, mientras cortaba con los dientes el hilo que sobraba en el velo recién terminado. Cuando estuvo ante él y lo vio, con aquellas luces y aquel maquillaje, se quedó de piedra:

‘¡Es Jesús!’, y durante algunos segundos no sabía si seguir adelante con su trabajo o arrodillarse”.

Quizás esta anécdota sirva para explicar cómo el cine puede crear una imagen viva de Jesús. Una imagen viva y cercana —más que la imagen forjada en los libros—, capaz de influir en nuestras vidas. Por eso es importante que nos preguntemos: ¿qué imagen de Jesucristo nos ha transmitido el cine?

Los hermanos Lumiére, inventores del cinematógrafo, son los autores de la primera película conocida sobre la vida de Jesús. Grandes retratistas de la vida social (La llegada del tren, La salida de obreros de la fábrica, etcétera.), produjeron en 1897 una cinta titulada La Vie et la Passion de Jésus-Christ que articulaba una sucesión de trece cuadros piadosos y aislados, a modo de estampas, sin apenas desarrollo argumental.

Fue muy bien acogida por el público, y crearía un estilo que sería típico en los primeros filmes sobre la vida del Señor: imágenes estáticas, fácilmente identificables por el público, plasmadas con un tono solemne que invitaba a la contemplación de cada escena.

En esta línea pictórica se inscribió también The Passion Play of Oberammergau (1898), un retrato de la pasión y muerte del Señor dirigido por Henry Vincent, que compitió duramente con el anterior filme de los Lumiére. El título hace referencia a una representación multitudinaria que, cada cierto tiempo —desde 1634—, lleva a cabo el pueblo entero de Oberammergau, en Baviera, durante la Semana Santa.

El propósito de Vincent era grabar esa gran puesta en escena, con centenares de actores, cantantes e instrumentistas; pero la siguiente escenificación no iba a tener lugar hasta el año 1900, así que escribió su propia historia de la Pasión y, con ayuda de Richard Hollamen y Albert Eaves, filmó la película en el museo de cera y en el Gran Central Palace de Nueva York. Fue una de las primeras películas que requirió la construcción de decorados. Y su estreno fue muy aclamado, debido en parte a la orquestación musical, coro incluido, que acompañaba a la proyección.

Por aquellas fechas, la productora católica Bonne Press encargó a Léar y a un hermano de las Escuelas Cristianas, llamado Basile, otra película sobre Cristo. Se rodó en 1897 y se tituló La Passion du Christ. Los intérpretes eran aficionados y el rodaje se llevó a cabo en un salón de la calle Felicien, de París. Nuevamente, la intención primordial de la cinta —más que contar una historia— era retratar algunas escenas conocidas de la muerte del Señor. Y, lastrado por un excesivo didactismo, el filme no terminaba de funcionar. A pesar de que las interpretaciones resultaron bastante pobres, la película tuvo cierta notoriedad y fue utilizada por entonces como vehículo de catequesis religiosa.

|

|||

Al doblar el siglo, el interés por contar la vida de Jesús se acrecienta. En 1903, y en la misma línea de lo que intentara Henry Vincent, un productor americano decidió filmar la representación de la pasión y muerte de Cristo que todos los años, desde 1816, tiene lugar en Horitz (Bohemia), durante la Cuaresma. Con cerca de 300 figurantes, un mes de ensayos y casi cuatro horas de duración, era ya entonces una escenificación muy conocida.

El filme resultante, Life and Passion of Christ, se beneficia de sus enormes recursos de producción y muestra en pantalla a decenas de actores que gritan, vuelven el rostro o agitan los brazos al paso de Jesús. Pero la ausencia de primeros planos nos recuerda con demasiada frecuencia que estamos asistiendo a una representación teatral. Por otro lado, al contar la historia de forma sincopada —en apenas diez minutos— deja poco margen para que el espectador se meta de lleno en el drama del Calvario.

Finalmente, en 1907, la casa Pathé produjo la película más famosa de todo este periodo. Inicialmente, era un proyecto más bien modesto. Con guión y dirección de Ferdinand Zecca y con fotografía de Segundo de Chomón, recogía tan solo una serie de estampas sobre la muerte de Cristo, y en 1902 se estrenó en las salas con el título La Passion de Notre-Seigneur Jésus Christ. El público acogió el filme con entusiasmo, y Zecca decidió entonces ampliar el proyecto, escribiendo un guión más amplio que abarcaba la vida entera de Jesús.

Entre 1903 y 1906, filmó otras escenas que incorporó a las ya rodadas; y al final, la cinta contenía 37 cuadros aislados de la vida de Cristo, divididos en cuatro capítulos: Nacimiento, Infancia, Predicación y Pasión y muerte. Una vez concluida, Pathé decidió colorear la película a mano, fotograma a fotograma, para darle mayor realce. El resultado, Vie et passion du Christ(1907), tuvo una duración extraordinaria para la época (44 minutos).

Pero esos seis años de esfuerzo merecieron la pena: el filme causó una fuerte conmoción en el público y se mantuvo en los cines durante meses. Veinte años después, seguía exhibiéndose en algunos salones y se enviaban copias a las misiones de África y Asia con una clara intención catequética. El estilo visual es muy pictórico, con estampas más bien estáticas y solemnes. Algunas de sus imágenes se inspiraban en cuadros famosos. Así, la escena en que María y José descansan durante la huida a Egipto, es una composición casi idéntica al que pintó Luc Olivier en 1879 (“Rest on the flight to Egypt”).

A partir de 1912 las películas sobre la vida de Jesús abandonan el estilo paisajista de filmes anteriores y desarrollan historias más elaboradas, con una atención mayor a la continuidad narrativa y al diseño de personajes. Para ello, los nuevos cineastas adaptan a la pantalla las novelas piadosas de aquella época o inventan escenas que completan lo narrado en los textos bíblicos.

Los Evangelios no son ya la única fuente para contar la vida del Señor: porque más que la traslación literal de unos pasajes, lo que interesa es el sentido global que una película refleja. Con todo esto, se alarga la duración de las cintas; y, al mismo tiempo que mejoran los guiones, mejoran también las condiciones de producción: se logran decorados e interpretaciones de mayor calidad.

El primer fruto de esta nueva tendencia es la película italiana Christus(1915), escrita y dirigida por Giulio Antamoro. Este aristócrata, que también patrocinó la cinta, supo introducir en el guión elementos de interés dramático. Las escenas del Señor con Judas, por ejemplo, ponen de relieve el amor que Jesús ofrece a su discípulo y que éste rechaza desesperado; y las que mantiene con Poncio Pilatos revelan un pulso narrativo hasta ahora inusitado, a la par que subraya la autoridad moral de Jesús frente a la debilidad del gobernante.

La película ha sido considerada como la cumbre del cine religioso italiano en la época muda. Y fue, además, muy importante por la calidad de su producción: rodada en escenarios de Palestina y Egipto, y con una duración de más de hora y media, es un claro ejemplo de “cine de calidad”.

Animado por este precedente, Griffith desarrolló también su propia historia de la Pasión en su monumental Intolerancia(1916). Construida de forma alternada, la película desarrolla cuatro historias independientes que sólo coinciden en la temática de fondo: la intolerancia social y religiosa. Así, junto a la represión sangrienta de una huelga en 1912, la destrucción de Babilonia a manos de Ciro y la masacre de los hugonotes el día de San Bartolomé, Griffith quiso contar también el martirio y crucifixión de Cristo a manos de los judíos.

Su puesta en escena es muy cuidada, con precisos emplazamientos de cámara y un ritmo narrativo creciente que introduce al espectador en el drama. A medida que Cristo se acerca al Calvario, se alternan los planos de quienes le increpan y quienes le ayudan, en un montaje paralelo de enorme interés psicológico. Según han visto los críticos contemporáneos, fue una de las representaciones de la Pasión más importantes de la época muda.

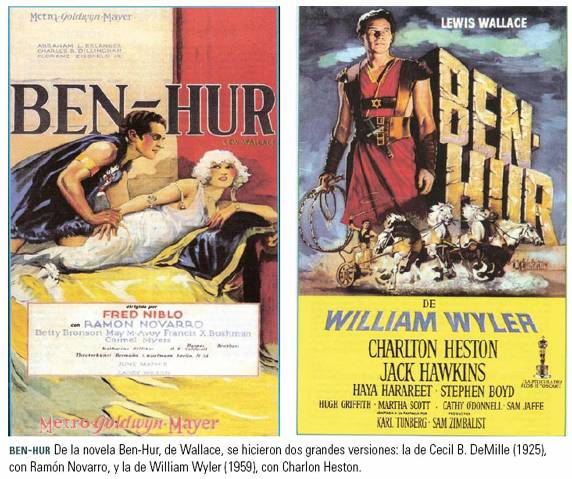

En la década de los años veinte, hay una floración de películas sobre Jesús que están basadas en obras literarias. En 1923, Robert Wiene filmó I.N.R.I. a partir de una novela poco conocida de Peter Rosegger, y puso al servicio del dramatismo de la Pasión una fotografía dura y contrastada, típica del expresionismo alemán. Dos años más tarde, Fred Niblo llevó a la pantalla Ben-Hur, según la famosa novela de Lewis Wallace. Y en 1932, Cecil B. DeMille dirigió una nueva versión de El signo de la Cruz, la obra teatral más conocida de Wilson Barrett.

DeMille es, sin duda, el revalizador que llevó el cine religioso a las más altas cotas del arte cinematográfico, pues construyó sus películas con un notable sentido épico, dotándolas de espectacularidad, y con un formidable despliegue de medios. Sobre todo, acercó la temática religiosa tanto a creyentes como a agnósticos. Llegó a decir que “es para nosotros un deber utilizar la técnica del cine para comunicar nuestra fe”.

Así, en 1923 filmó Los diez mandamientos, de la que haría un remake aún más espectacular en 1956. Y, cuatro años más tarde, realizó la gran película sobre Jesús de la época muda: Rey de Reyes (1927), organizada también como una gran superproducción. El argumento arranca en la casa de María Magdalena, una cortesana a la que vemos airada por la ausencia de Judas Iscariote. Enterada de que se ha unido a un carpintero de Nazareth, acude en su busca, decidido a arrebatárselo.

Pero al entrar en su casa, oír sus palabras y ver los milagros que realiza, sufre una profunda conversión y salen de ella los siete demonios que la atenazaban. Junto a ese pasaje, resulta conmovedora también la escena en que una niña ciega pide a gritos que le lleven ante Jesús; todos le miran, nadie se atreve a molestar al Maestro, pero él se da cuenta, va hasta ella y la cura. Henry B. Warner en el papel de Jesucristo, y Dorothy Cumming en el de la Virgen, llevan la voz cantante en un filme de enorme riqueza interpretativa.

Un filme distinto, que se aparta de las grandes producciones de Hollywood, es la modesta película francesa titulada Gólgota (1935), dirigida por Julien Duvivier. Interpretada por Robert Le Vigan, y siguiendo escrupulosamente el Evangelio de San Mateo, presenta un Jesús más humano, más próximo a los hombres que en otros filmes precedentes.

Esta imagen no gustó en Gran Bretaña, donde se suprimieron las secuencias en las que aparecía la figura del Maestro, por un respeto típico del puritanismo que llevaba a una presentación indirecta del Hijo de Dios. La consolidación de esta tendencia quedaría reflejada en muchos filmes posteriores, que muestran la presencia de Jesús tan solo por algún signo externo: una sombra, una mano, la iluminación de los oyentes, etc.

En la década de los cincuenta, en España se ruedan varias películas sobre el tema de la traición de Judas; entre ellas, cabe destacar una de Ignacio F. Iquino: El Judas(1952), y dos muy logradas de Rafael Gil: El beso de Judas(1953), con Rafael Ribelles en el papel del traidor; y El canto del gallo(1955), con un jovencísimo Paco Rabal. Esta cinta es, en realidad, la actualización del relato evangélico a nuestro siglo y a la Hungría comunista, en la que un sacerdote católico es traicionado por un antiguo compañero del seminario.

En Hollywood y a principios de los cincuenta, vuelve el cine religioso con todo el esplendor de antaño: grandes estrellas, impresionantes decorados y una espectacularidad que recuerdan aquella primera época de DeMille. Son películas llenas de pietismo y sensibilidad, aunque sólo parcialmente tratan sobre la vida de Cristo.

En ellas, Jesús aparece casi siempre en solitario y frecuentemente de espaldas. Por tradición puritana o por miedo a no reflejar adecuadamente su imagen, el rostro del Señor es hurtado a la mirada de los espectadores y aparece distante, como en un trasfondo misterioso.

De esa época es la cinta Quo Vadis? (1951), remake de un filme italiano de 1912, que narra la huida de Pedro de la Ciudad Eterna durante la persecución a los cristianos. Dos años más tarde Henry Koster rueda La túnica sagrada (1953), la primera película filmada en Cinemascope, que obtuvo cinco candidaturas a los Oscar, incluidos los de mejor película y mejor actor (Richard Burton).

Burton interpreta a Marcelo Gallo, el centurión romano encargado de supervisar la crucifixión, cuya vida cambia para siempre cuando, al pie de la cruz, gana la túnica de Cristo en un juego de apuestas. Su acertada narración, y un reparto selecto que incluye a Victor Mature y Jean Simmons, hacen de ella una de las películas religiosas más renombradas de la historia del cine, aunque sólo tangencialmente nos habla de Cristo.

Todavía en la década de los años cincuenta, aparece Ben-Hur (1959), una gigantesca producción de casi cuatro horas, remake del filme de Niblo, que batió todos los récords de taquilla en el mundo entero y llegó a ser la cinta más oscarizada de la historia: once estatuillas, incluyendo las de mejor película, mejor director (William Wyler) y mejor actor (Charlton Heston).

El personaje de Judá Ben Hur, injustamente condenado a galeras, encuentra ayuda y consuelo en un Jesús de Nazareth al que nunca llegamos a ver (tan sólo su sombra, o de espaldas, o de muy lejos), y con el que volverá a encontrarse en la subida al Calvario y en las escenas de la crucifixión: un encuentro que le permitirá convertirse, volver a la fe perdida y recuperar a su madre y a su hermana, enfermas de lepra.

En el primer lustro de los años sesenta, continúan las superproducciones norteamericanas sobre la vida del Señor. En 1961 Nicholas Ray produce su inolvidable Rey de Reyes, rodada en su mayor parte en España con la dirección artística de Gil Parrondo.

Inspirada más en los libros de Tácito que en los Evangelios, sitúa la vida de Jesús en el contexto político de la dominación romana, y en ella Ray aprovecha para ilustrar sus temas favoritos: el debate interior del hombre entre acción y contemplación, el inconformismo frente al orden establecido, la libertad como guía personal.

Con todo, es respetuosa con las Escrituras y fiel al mensaje de Cristo. Al año siguiente, Richard Fleischer dirige Barrabás (1962), basada en una novela de Par Lagerkvist. La historia se centra en el personaje del malhechor (interpretado por Anthony Quinn) que fue liberado por Poncio Pilato en lugar de Jesús.

Esta figura del ladrón nos es presentada con realismo, como un hombre violento y asesino, pero cuya existencia queda marcada para siempre por la obsesión de que un hombre bueno, al que muchos creían Hijo de Dios, sufrió la muerte miserable a la que él estaba condenado.

El ciclo se cierra tres años más tarde, con la aparición de La Historia más grande jamás contada(1965), de George Stevens, que alcanzó enorme popularidad y obtuvo cinco nominaciones a los Oscars. Max von Sydow, como protagonista, creó una imagen un tanto mística y atormentada de Jesús, con los ojos mirando al infinito y una extrema solemnidad en el hablar, que influyó muchísimo en las futuras representaciones de Cristo.

Con esta película terminó la etapa de las grandes superproducciones. Habrían de pasar varios años antes de que Jesús volviera a las pantallas de cine. Pero entonces lo haría de otro modo, con otra imagen, con otra significación. Es una visión distinta, más hippie, más humana y sociopolítica, la que el cine de los setenta ofrecerá sobre la vida de Cristo.

Un aviso de que los tiempos estaban cambiando fue la película El Evangelio según San Mateo (1964), del director Pier Paolo Pasolini, que trataba de aunar, en el relato, la visión católica y la marxista. Con muy pocos medios, la cámara al hombro y actores no profesionales —en el mejor estilo del cinema verité—, el director italiano trató de ofrecer una imagen más austera —acorde con los Evangelios— de la biografía de Cristo; más austera y, por tanto, menos edulcorada que las precedentes.

Por eso la ambientación, entre medieval, bizantina y renacentista, es deliberadamente simbólica. Siguiendo al pie de la letra el Evangelio de San Mateo —aunque hurtando dos pasajes claves de ese texto: la designación de Pedro como cabeza de la Iglesia, y el discurso sobre el Juicio final—, Pasolini rodó una de las versiones más celebradas por la crítica, aunque ambigua en su retrato del Señor.

Después de esta película, y con el agitado mar de fondo de los sesenta, los productores juzgaron que no era el momento para películas de corte religioso. El estallido de mayo de 1968, y las protestas en la Plaza de San Pedro contra la Humanae Vitae, hicieron que algunos guiones sobre la vida de Jesús se guardasen en el baúl de los recuerdos, a la espera de mejores oportunidades.

Habría que cruzar el umbral de los setenta, para que el rostro de Jesús volviera a reflejarse en las películas sin temor a un rechazo laicista. Pero el rostro que ahora aparece es bien distinto del anterior. Se trata de una aproximación más terrena, centrada en el mensaje social de un Mesías temporal, más bien un revolucionario, que surge en las pantallas fruto de una nueva sensibilidad religiosa.

El Jesús de los setenta se nos muestra siempre deliberadamente ambiguo: ¿es Dios, es un rebelde o es un farsante? No lo sabremos. Sólo se nos muestra que Jesús, no obstante su firmeza y capacidad de liderazgo, parece ir como dando tumbos, a la búsqueda de su identidad.

La primera de estas películas fue Jesucristo Superstar (1973), dirigida por Norman Jewison y basada en un musical de Andrew Lloyd Weber. Con un Jesús escasamente redentor, que flirtea con María Magdalena y basa su mensaje en los buenos sentimientos, la película consagró esa imagen hippie de Jesús, una imagen contestataria y anti-stablishment que quedaría grabada en la mente de toda una generación de jóvenes.

Lo más llamativo de ella es que Jesús no aparece como Dios, sino como un líder, como una “súper-estrella”. De ahí que el tema central de la cinta, tanto narrativo como musical, sea la pregunta sobre su identidad: “Jesus Christ, Jesus Christ, / who are you? What have you sacrificed?”. Pregunta que Jesús esquiva durante todo el metraje y que queda finalmente sin respuesta, aún más oscurecida por la omisión del pasaje de la Resurrección.

La segunda película, que siguió la estela de su predecesora, fue Godspell (1973), de David Green. Inspirada en Jesucristo Superstar, pero de producción más modesta, su mensaje resultó muy similar en todos los terrenos: ideológico, artístico, etcétera. Al enorme parecido formal —era también una adaptación al cine de una obra musical— se unía una misma imagen de Jesús, rebelde e inconformista.

Y aunque estaba basada en el Evangelio de San Mateo, acabó siendo una mera ilustración, con canciones, de algunos pasajes de ese texto. Los protagonistas eran jóvenes rebeldes ambientados en el moderno Manhattan.

Finalmente, en 1975 se estrenó en París la película italiana El Mesías, de Roberto Rossellini. La cinta fue muy poco valorada como cinta religiosa, ya que el neorrealismo del director italiano le lleva a tratar a Jesús desde una perspectiva meramente humana, olvidándose de los milagros y de casi todas las referencias sobrenaturales. La figura que ofrece de Jesús es la de un “Maestro sabio”, de cuya palabra —más que de su vida o de sus acciones— procede la fuerza redentora, la trascendencia y el sentido de realizar una misión divina como Enviado del Padre.

Después de estas películas, que humanizaron y distorsionaron la figura de Jesús, surgió en algunos ambientes la necesidad de ofrecer una visión más fiel de su vida y su doctrina.

La gran contestación a todas esas cintas anteriores fue una gran producción europea (italo-británica: la RAI y la televisión inglesa unidas) dirigida por Franco Zeffirelli: Jesús de Nazareth (1977). La película, cuyo proyecto empezó a fraguarse en diciembre de 1973, tardó más de tres años en llevarse a cabo. Ya sólo el rodaje, entre Marruecos y Túnez, se alargó durante dos años, y en su producción colaboraron varias empresas multinacionales.

La brillante puesta en escena del director encontró su réplica en el personaje de Jesús, interpretado por un Robert Powell bastante convincente, aunque algo almibarado para algunos críticos. Ciertamente, la verdadera fuerza de la película reside en los retratos de los apóstoles, plasmados con gran realismo.

Fue una cinta muy alabada por la Iglesia católica italiana, que la recomendó a sus fieles, mientras era rechazada por puritanos norteamericanos, que la acusaban de mostrar a un Jesús demasiado humano. Para la inmensa mayoría, fue la más completa y hermosa biografía de Jesús hasta esa fecha: por su delicada fidelidad a los Evangelios y por el amable retrato del Redentor.

En la década de los ochenta, dos películas sobresalieron sobre todas las demás. En 1986 se estrena Una historia que empezó hace dos mil años (1986), del italiano Damiano Damiani. En ella, el emperador Tiberio envía a Palestina a su funcionario Tauro para investigar qué fue del cuerpo de Jesús de Nazareth, “crucificado varios años antes y del que corre la historia de que ha resucitado”.

Pretendía ser una reflexión objetiva sobre el misterio de la Resurrección de Cristo, pero el filme no acaba de convencer desde el punto de vista artístico: intérpretes poco convincentes, realización pobre...

La otra película de esta década es La última tentación de Cristo (1988), de Martín Scorsese. Deliberadamente polémica, basada no en los Evangelios sino en la novela de Kazantzaki, el argumento se aleja de un Mesías divino y opta por dibujar un Jesús humano, débil y sometido a tentaciones, e inmerso en la duda acerca de su divinidad.

Plantea lo que hubiera sucedido si no hubiera sido Dios; si —en la cima del Gólgota— su misión hubiera terminado y se convirtiera en un hombre de carne y hueso. No hay ya crucifixión, ni Redención, y sí una vida humana con esposa e hijos, con dolor, miedo e incluso con pecado. En síntesis, una película iconoclasta, enfrentada con el dogma cristiano, que sólo consiguió lo que pretendía: el escándalo.

Al año siguiente, apareció otra “interpretación” polémica de la vida de Cristo: Jesús de Montreal (1989), dirigida por Denys Arcand. Esta cinta trasladaba el relato evangélico a nuestra época, planteando el intento de un joven actor —se le supone en el lugar de Jesús— de poner en escena el relato de la Pasión en los jardines de una basílica canadiense.

El filme quedó apenas en una caricatura de la vida del Señor por la visión ácida y escéptica —fuertemente crítica con la Iglesia— que impregna todo el guión: más que la vida de Jesús, lo que vemos en pantalla es una amarga denuncia del materialismo de nuestra sociedad y del fariseísmo de algunos eclesiásticos.

Tras estos dos filmes, que provocaron ríos de tinta en las publicaciones de la época, la vida de Jesús desaparece del cine durante una década. Para encontrar los siguientes proyectos habrá que esperar hasta el final del milenio; pero entonces aparece una nueva imagen de Jesús.

Ya no es el Jesús lejano, hierático y excesivamente solemne (para subrayar su divinidad) que vimos en los años cincuenta y sesenta. Tampoco el revolucionario, dubitativo y excesivamente humano que vimos en los setenta y ochenta. A las puertas del tercer milenio, la nueva imagen de Cristo pretende ser más equilibrada: un fiel reflejo de su doble naturaleza divina y humana.

El primer indicio de esta nueva tendencia en las películas que muestran la vida de Jesucristo vino de la mano de Ettore Bernabei, un productor italiano que había dirigido la RAI durante un decenio y que en 1991 inició un gigantesco serial sobre la Biblia (21 miniseries), que ha recibido premios en todo el mundo.

Como punto culminante de ese gran proyecto, en 1999 produjo con la CBS americana la miniserie dedicada a la vida de Cristo. Jesús (1999), de cuatro horas de duración, dirigida por Roger Young e interpretada por Jacqueline Bisset, Jeremy Sisto y Debra Messing, contiene secuencias de gran fuerza y originalidad, entre las que destacan las tentaciones en el desierto, el Sermón de la Montaña, la elección de los Apóstoles y la Última Cena.

El filme acentúa los aspectos más humanos de Cristo: un Jesús que ríe, bromea, ama y sufre, pero muestra también un Jesús que cura enfermos, proclama un mensaje divino y muere en la Cruz para redimir a todos los hombres.

Casi al mismo tiempo, se estrenaba en los Estados Unidos una película de animación, dirigida por Stanislav Sokolov, titulada El hombre que hacía milagros (2000). Muy fiel a los Evangelios, la historia está narrada desde el punto de vista de una adolescente: la hija de Jairo, a la que Cristo resucita en una escena conmovedora.

Se trata de un filme arriesgado, que exigía aunar a un sofisticado desarrollo informático las técnicas tradicionales de animación manual, y que sorprendió a la crítica por la sencilla emotividad de su puesta en escena. Fue realizado por Icon Productions, la empresa de Mel Gibson, un conocido actor que tenía muchos motivos para querer contar la vida de Jesús. De hecho, hacía tiempo que estaba preparando el gran proyecto de su vida: La Pasión de Cristo, que finalmente se estrenaría en Cuaresma de 2004.

Cuando Mel Gibson anunció que iba a rodar una película sobre las doce últimas horas de Jesús, con todo el horror de la flagelación, y en las dos lenguas de la época (latín y arameo), le llovieron toda suerte de críticas. Muchos consideraron que el proyecto era una locura, algo completamente destinado al fracaso; algunos dirigentes judíos, amparados en un guión tergiversado, lo tacharon de antisemita; y algunos cineastas de Hollywood le acusaron de retrógrado y de violento.

Pero Gibson, que a mediados de los noventa se había visto tocado por una profunda conversión espiritual, estaba decidido a hacer su película. Así que puso de su bolsillo los 30 millones de dólares que iba a costar producirla, reunió al equipo necesario y convenció a la jerarquía católica y a las autoridades judías de que su proyecto no iba contra nadie:

“En mi película, todos los personajes buenos son judíos: Jesús, la Virgen, María Magdalena, Simón de Cirene, la Verónica, los apóstoles. No hay nada en ella que deje en mal lugar al pueblo judío”.

Respecto a la violencia de escenas como la flagelación, señaló: “La pasión de Cristo fue así. No hay nada de violencia gratuita en esta película. (…) Nos hemos acostumbrado a ver crucifijos bonitos colgados de la pared. Decimos: ‘¡Oh, sí! Jesús fue azotado y torturado, llevó su cruz a cuestas y le clavaron en un madero’, pero ¿quién se detiene a pensar lo que estas palabras significan?”.

Gibson quiso mostrar ese sufrimiento y su significado, el amor, y el frente laicista de Hollywood se le echó encima. En referencia a esas críticas, James Hirsen escribió un artículo titulado “Católicos de W.C.” en el que afirmaba: “Si eres católico, sólo puedes sobrevivir en Hollywood si te olvidas de tus creencias o las guardas para cuando estás en casa. Si las pregonas, si las llevas a la pantalla y no te conformas con ser ‘católico de W.C.’, entonces no tienes futuro allí”.

La película mostraba la divinidad de Jesús y la presencia del diablo en ese largo Via Crucis, pero también su humanidad doliente, y —gracias a fugaces pero emotivos flash backs— el amor a sus discípulos, la dulzura con su madre, la sencillez de un artesano. Lo más impresionante fue el impacto que el filme produjo en las audiencias.

Algunos casos fueron especialmente llamativos, como el de un neonazi noruego que a la salida del cine confesó haber participado en dos atentados con bomba. Otros muchos fueron publicados en la web de la película: testimonios impresionantes de gente que, tras ver la cinta, se reconciliaba con su familia, volvía con su mujer, rehacía su vida o pedía perdón a hermanos con los que ya no se hablaba.

Las últimas películas sobre Cristo han continuado esta misma tendencia de compaginar la divinidad con la humanidad de Cristo, y han logrado también audiencias notables. En las Navidades de 2005 se estrenó en todo el mundo un modesto filme español de animación, Los Reyes Magos (2003), que alcanzó resonancia internacional al ser distribuido por Disney-Buena Vista.

Coproducido por Animagicstudio, Carrère Group y Telemadrid, en la versión original pusieron voz a los Magos José Coronado, Juan Echanove e Imanol Arias; en el doblaje americano participaron actores de la talla de Martin Sheen y Emilio Estevez.

En esta misma línea, en diciembre de 2006 llegó a las pantallas La Natividad, de Catherine Hardwick. Bien documentada históricamente, el filme recrea con acierto los escenarios, vestuario y utillaje de la época en que nació Cristo, así como las costumbres, rutinas y ambientes de un poblacho de la Judea de entonces, pero falla en el dibujo de personajes.

Sobre todo, el de la Virgen, que aparece siempre tímida e introvertida, sin apenas relación con el entorno. Su expresión es con frecuencia asustada, apesadumbrada o triste, sin atisbo de la alegría interior de quien —en su humildad— sabe que el Espíritu Santo le ha cubierto con su sombra y va a ser la Madre de Dios: nadie diría, desde luego, que es la Inmaculada, la llena de gracia. Por contraste, el personaje de José resulta más atractivo y coherente, y hasta parece más virtuoso que su esposa.

El filme tiene pasajes ciertamente notables (el largo y penoso viaje a Belén, el encuentro con el pastor, el retrato cariñoso de Isabel), pero chirría en las escenas centrales: la confusa Anunciación, la reticencia de María a casarse con José, la escasa solemnidad de ese compromiso, la omisión de las palabras de la Virgen en la Visitación.

Sin duda, el filme ha hecho mucho bien a mucha gente, pero su visión excesivamente “etnográfica”, que desdibuja el sentido sobrenatural de la Encarnación, puede molestar a quienes conozcan con cierta profundidad los Evangelios.

Finalmente, en 2007 se estrenó un filme de Guilio Base, L’inchiesta (En busca de la tumba de Cristo), con participación de Daniele Liotti, Mónica Cruz, Hristo Shopov —rescatado de La pasión—, Fernando Guillén, Max von Sydow y F. Murray Abraham. Esta producción italo-hispano-bulgaro-norteamericana, también pensada para el consumo televisivo, se sitúa en al año 35, poco después de la muerte y resurrección de Jesús. Habiendo tenido noticia de los extraños fenómenos que siguieron a la crucifixión (oscurecimiento del sol, temblores de tierra, etcétera.), el emperador Tiberio encomienda al tribuno Tito Valerio una investigación discreta de esos sucesos.

Acompañado de su esclavo, el tribuno realiza esa tarea con rigor, a pesar de los obstáculos que interponen Poncio Pilato, los fariseos y los sumos sacerdotes. Mientras indaga, descubre poco a poco el atrayente mensaje de Cristo y el encomiable estilo de vida de sus discípulos; a la vez, se sentirá atraído por Tabita, una joven judía seguidora de Jesús.

Deudora de tramas clásicas de los primeros cristianos (Quo vadis?, Ben-Hur), es una muy digna realización que aúna respeto y originalidad en ese retrato humano y divino de la figura del Redentor.

Hasta aquí el repaso a los filmes que, directa o indirectamente, se han ocupado de la vida de Cristo. En este rápido elenco, podemos distinguir tres tipos de producciones: películas-reportaje, que registran con asepsia una representación popular; películas-compromiso, que plasman el testimonio o la piedad de un director; y películas-espectáculo, diseñadas con gran presupuesto y concebidas para el gran público.

A su vez, la representación de Cristo oscila entre una posición de distancia, que lleva a mostrar a un Jesús divino, pero escasamente humano (hierático, serio, solemne; casi siempre vuelto de espaldas) y una posición crítica, que muestra a un Jesús revolucionario, preocupado por la justicia social, ignorante de su divinidad y proclive a las debilidades humanas.

Últimamente, sin embargo, parece haberse impuesto un acercamiento más equilibrado: las películas nos muestran a un Jesús que es Dios y Hombre al mismo tiempo, que hace milagros y proclama un mensaje divino, pero que es también capaz de sonreír, de llorar, de amar. Y esta es la visión que ha terminado por convencer al público.

En todo caso, una historia como la de Cristo será siempre “la historia más grande jamás contada”: el reto más difícil para un director que desee contar en imágenes una Vida que da sentido a todas las demás.

La imagen de Santa María (Theotokos) con el Niño Jesús está grabada en el sello de estaño redondo, con cruces ortodoxas en ambos lados. Los arqueólogos consideran que este hallazgo es muy valioso ya que hasta ahora solo se han descubierto tres sellos similares.

Con él se descubrieron siete monedas de bronce, que datan del reinado del emperador bizantino Focas (602-610). El hallazgo se realizó durante las excavaciones en la península de Foros, en el sitio de una antigua fortaleza, que había aparecido en el período de la Antigüedad tardía.

|

|

Las persecuciones en el siglo I |

|

|

Las persecuciones en el siglo II |

|

|

Las persecuciones en el siglo III |

|

|

Las persecuciones en el siglo IV |

La primera toma de posición del Estado romano contra los cristianos se remonta al emperador Claudio (41-54 d. de J. C.). Los historiadores Suetonio y Dión Casio refieren que Claudio hizo expulsar a los judíos porque estaban continuamente en litigio entre sí por causa de cierto Chrestos. «Estaríamos ante las primeras reacciones provocadas por el mensaje cristiano en la comunidad de Roma», comenta Karl Baus.

|

|||

| Emperador Claudio | |||

El historiador Cayo Suetonio Tranquilo (70-140 aproximadamente), funcionario imperial de alto rango bajo Trajano y Adriano, intelectual y consejero del emperador, justificará esta y las sucesivas intervenciones del Estado contra los cristianos definiéndolos como «superstición nueva y maléfica»: palabras muy fuertes.

Como superstición el cristianismo es puesto en conexión con la magia. Para los romanos es ese conjunto de prácticas irracionales que magos y hechiceros de personalidad siniestra usan para estafar a la gente ignorante, sin educación filosófica.

Magia es lo irracional contra lo racional, el conocimiento vulgar contra el conocimiento filosófico. La acusación de magia (como la de locura) es un arma con la cual el Estado romano tacha y somete a control nuevos y dudosos componentes de la sociedad como el cristianismo.

Con la palabra maléfica (portadora de males) se alienta la sospecha obtusa del vulgo que imagina esta novedad (como toda novedad) empapada de los delitos más deplorables, y por consiguiente causa de los males que cada tanto se desencadenan inexplicablemente, desde la peste al aluvión, desde la carestía a la invasión de los bárbaros.

En el año 64 un incendio devastó 10 de los 14 barrios de Roma. El emperador Nerón, acusado por el pueblo de ser el autor del mismo, echó la culpa a los cristianos. Empieza la primera gran persecución que durará hasta el 68 y verá perecer entre otros a los apóstoles Pedro y Pablo.

El gran historiador Tácito Cornelio (54-120), senador y cónsul, describirá este acontecimiento escribiendo en tiempo de Trajano sus Annales. Él acusa a Nerón de haber culpado injustamente a los cristianos, pero se declara convencido de que estos merecen las penas más severas, porque su superstición los impulsa a cometer acciones nefandas.

No comparte, pues, ni siquiera la compasión que muchos experimentaron al verlos torturados. He aquí la célebre página de Tácito.

|

|||

| Emperador Nerón | |||

«Para cortar por lo sano los rumores públicos, Nerón inventó los culpables, y sometió a refinadísimas penas a los que el pueblo llamaba cristianos y que eran mal vistos por sus infamias.

Su nombre venía de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio había sido condenado al suplicio por orden del procurador Poncio Pilato.

Momentáneamente adormecida, esta maléfica superstición irrumpió de nuevo no solo en Judea, lugar de origen de ese azote, sino también en Roma, adonde todo lo que es vergonzoso y abominable viene a confluir y encuentra su consagración.

Primeramente fueron arrestados los que hacían abierta confesión de tal creencia. Después, tras denuncia de estos, fue arrestada una gran muchedumbre, no tanto porque acusados de haber provocado el incendio, sino porque se los consideraba encendidos en odio contra el género humano.

Aquellos que iban a morir eran también expuestos a las burlas: cubiertos de pieles de fieras, morían desgarrados por los perros, o bien eran crucificados, o quemados vivos a manera de antorchas que servían para iluminar las tinieblas cuando se había puesto el sol.

Nerón había ofrecido sus jardines para gozar de tal espectáculo, mientras él anunciaba los juegos del circo y en atuendo de cochero se mezclaba con el pueblo, o estaba erguido sobre la carroza.

Por esto, aunque esos suplicios afectaban gente culpable y que merecía semejantes tormentos originales, nacía sin embargo hacia ellos un sentimiento de compasión, porque eran sacrificados no a la común ventaja sino a la crueldad del príncipe» (15, 44).

Los cristianos eran, pues, considerados también por Tácito como gente despreciable, capaz de crímenes horrendos. Los crímenes más infames atribuidos a los cristianos eran el infanticidio ritual (¡como si en la renovación de la Cena del Señor, en la que se alimentaban de la Eucaristía, mataran a un niño y se lo comieran!) y el incesto (clara tergiversación del abrazo de paz que se hacía en la celebración de la Eucaristía «entre hermanos y hermanas»).

Estas acusaciones, nacidas del chismorreo de la gentuza, fueron así sancionadas por la autoridad del emperador, persiguiendo a los cristianos y condenándolos a muerte.

Desde ese momento (nos lo atestigua Tácito) se añadió a la imputación contra los cristianos también un nuevo crimen: el odio contra el género humano. Plinio el joven, irónicamente, escribirá que con una acusación semejante se habría podido en lo sucesivo condenar a muerte a cualquiera.

Muy escasas son las noticias de la persecución que afectó a los cristianos en el año 89, bajo el emperador Domiciano. De particular importancia es la noticia referida por el historiador griego Dión Casio, que en Roma fue pretor y cónsul.

En el libro 67 de su Historia Romana afirma que bajo Domiciano fueron acusados y condenados «por ateísmo» (ateótes) el consul Flavio Clemente y su mujer Domitila, y con ellos muchos otros que «habían adoptado los usos judaicos».

|

|||

| Catacumba de Santa Domitilla | |||

La acusación de ateísmo, en este siglo, es dirigida contra quien no considera divinidad suprema la majestad imperial.

Domiciano, durísimo restaurador de la autoridad central, pretende el culto máximo a su persona, centro y garantía de la «civilización humana».

Es notable que un intelectual como Dión Casio llame «ateísmo» el rechazo del culto al emperador.

Significa que en Roma no se admite ninguna idea de Dios que no coincida con la majestad imperial.

Quien tiene una idea diversa es eliminado como gravemente peligroso para la «civilización humana».

Ver en Wikipedia

Entra en una iglesia gloriosa y un misterio arqueológico. Dirigidos por Benyamin Storchan, los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA) han descubierto una magnífica iglesia bizantina construida en honor a un "glorioso mártir", como se describe en una de las inscripciones de la iglesia. La identidad de este mártir anónimo sigue siendo un misterio.

Ubicada cerca de la moderna Beit Shemesh, a unas 20 millas al oeste de Jerusalén, la iglesia funcionó desde el siglo V hasta el siglo IX o X dC Storchan explora los artefactos y la arquitectura del sitio, expuestos por las excavaciones, y las posibles identificaciones del "glorioso mártir" sin nombre, según lo revelan textos y mapas históricos.

Pero él y su intrépido equipo no se detuvieron ahí. Después de concluir las excavaciones en el sitio, crearon una reconstrucción digital completa de la iglesia y la pusieron a disposición del público a través de una aplicación basada en la web. Esta experiencia inmersiva e interactiva lo guía a través de un modelo 3D realista de la iglesia como se veía hace casi 1.500 años.

Ahora, gracias a las increíbles reconstrucciones diseñadas por Roy Albag y una colaboración entre la Autoridad de Antigüedades de Israel, Wandering Inc. y la Sociedad de Arqueología Bíblica, cualquier persona con acceso a Internet puede explorar la Iglesia del Mártir Glorioso.

Comience su recorrido aquí. La aplicación incluye tres opciones de recorrido: un recorrido autoguiado, un recorrido en video interactivo (se ve mejor con gafas de realidad virtual) y un recorrido basado en trivia. Cada recorrido le permite explorar el patio de la iglesia (atrio), el santuario principal (basílica) y la cripta. Además, puede ver las estaciones como ruinas excavadas o reconstrucciones digitales.

Haga clic en el icono del águila para cambiar entre el "modo de excavación" y el "modo de restauración", y observe cómo la iglesia se transforma de una ruina arqueológica a una estructura magnífica, y viceversa. (En el recorrido en video, esta transformación ocurre automáticamente).

El recorrido comienza en medio del patio de la iglesia. Inmediatamente notará una inscripción en el pavimento de mosaico del patio. Es esta inscripción la que describe cómo se construyó la iglesia en honor del "glorioso mártir".

Puede moverse en un círculo completo para ver los 360 grados del patio. La visita "autoguiada" incluye iconos de información que destacan características particulares del modelo. Para obtener más información, haga clic en estos iconos. Después de explorar el patio, haz clic en el ícono de flecha para avanzar a la siguiente estación: el santuario.

El santuario principal de la Iglesia del Glorioso Mártir fue construido como una basílica y dividido en tres pasillos, una nave central y dos laterales, con una plataforma de altar (bema) en el frente de la nave. El piso del santuario estuvo una vez cubierto con hermosos mosaicos, hechos de pequeños bloques de piedra de colores dispuestos en diseños complejos. El patrón geométrico en el piso de la nave formó numerosos medallones, una vez llenos de imágenes zoomorfas o florales.

En el modelo reconstruido, observará que estos medallones se dejaron vacíos porque no se pudieron reconstruir con precisión. Del mismo modo, las paredes se dejaron sin decorar, a pesar de que se encontraron numerosos fragmentos de frescos durante la excavación, lo que muestra que los frescos alguna vez decoraron las paredes.

El foco de la basílica era la plataforma del altar, donde los sacerdotes habrían conducido la liturgia y los servicios. Es accesible a través de escaleras desde la nave y desde cada pasillo lateral. La cripta de la iglesia, ubicada debajo de la plataforma del altar, también está conectada al santuario a través de escaleras abovedadas que facilitan el flujo de visitantes que descienden a la cripta. En el modelo, haga clic en la flecha junto a cualquiera de las escaleras para ingresar a la cripta.

Una vez en la cripta, puede explorar la parte más antigua de la iglesia: el martirio del siglo V (lugar de enterramiento conmemorativo) del "glorioso mártir" que consiste en una pequeña capilla construida dentro de una cámara excavada en el lecho de roca. Los arqueólogos incluso encontraron parte del piso de mosaico original de la capilla, que aparece en el modelo debajo de las paredes posteriores.

Más tarde, a mediados del siglo VI, la capilla de la cripta fue remodelada, ampliada e incorporada a la elaborada iglesia basilical que hemos estado recorriendo. La inscripción del patio describe las numerosas novedades de esta primera ampliación. El desarrollo de la iglesia como un importante lugar de peregrinación está atestiguado por otra ampliación en el siglo VI, que se detalla en una inscripción que se encuentra en el piso de una capilla lateral.

Haga clic en los íconos de información para conocer las características únicas de la cripta, incluida su iluminación y decoración de mármol. Las lámparas de bronce y vidrio y las cadenas de lámparas que se ven en la reconstrucción fueron modeladas directamente a partir de artefactos de la iglesia. Curiosamente, en la cripta, los arqueólogos encontraron cientos de lámparas de cerámica que datan de los siglos IX y X, la última fase de uso de la iglesia.

Su presencia muestra que incluso después de que los gobernantes islámicos obtuvieron el control del área, el encendido de la lámpara, como un ritual de veneración, continúa en la Iglesia del Glorioso Mártir.

Sal de la cripta y continúa explorando la iglesia o presiona el botón de inicio en la esquina superior derecha de la pantalla. Esto lo llevará de regreso a la pantalla de inicio y le permitirá seleccionar un nuevo recorrido. Para aquellos que desean una experiencia inmersiva, elija el recorrido en video, que incluye un componente de audio. En el patio se oye el canto de los pájaros. Dentro de la iglesia, se puede escuchar música litúrgica cantada por Cappella Romana. Aquellos a los que les guste un desafío pueden poner a prueba su conocimiento del sitio tomando el recorrido basado en trivia.

+ info -

Arqueólogos descubren una antigua iglesiaI dedicada al "Glorioso Mártir" - cerca de Jerusalén

Plinio da parte al emperador Trajano (98-117): «Te toca a ti, señor, valuar si es necesario crear una asociación de bomberos de 150 hombres. De mi parte, cuidaré de que tal asociación no incorpore sino bomberos...» Trajano le responde rechazando la iniciativa:

«No te olvides que tu provincia es presa de sociedades de este género. Cualquiera sea su nombre, cualquiera sea la finalidad que nosotros queramos dar a hombres reunidos en un solo cuerpo, esto da lugar, en cada caso y rápidamente, a eterías».

El temor a las eterías (nombre griego de las «asociaciones») prevaleció así sobre el temor a los incendios.El fenómeno era antiguo. Las asociaciones de cualquier tipo que se transformaban en grupos políticos habían inducido a César a prohibir todas las asociaciones en el año 7 a. de J. C.:

«Quienquiera establezca una asociación sin autorización especial, es pasible de las mismas penas de aquellos que atacan a mano armada los lugares públicos y los templos».

La ley estaba siempre en vigor, pero las asociaciones seguían floreciendo: desde los barqueros del Sena a los médicos de Avenches, desde los comerciantes de vino de Lión a los trompetistas de Lamesi. Todas defendían los intereses de sus afiliados ejerciendo presiones sobre los poderes públicos.

Plinio no tardó en aplicar la prohibición de las eterías a un caso particular que se le presentó en el otoño del 112. Bitinia estaba llena de cristianos. «Es una muchedumbre de todas las edades, de todas las condiciones, esparcida en las ciudades, en la aldeas y en el campo», escribe al emperador.

Continúa diciendo haber recibido denuncias por parte de los fabricantes de amuletos religiosos, estorbados por los Cristianos que predicaban la inutilidad de semejantes baratijas.

Había instituido una especie de proceso para conocer bien los hechos, y había descubierto que ellos tenían «la costumbre de reunirse en un día fijado, antes de la salida del sol, de cantar un himno a Cristo como a un dios, de comprometerse con juramento a no perpetrar crímenes, a no cometer ni latrocinios ni pillajes ni adulterios, a no faltar a la palabra dada.

Ellos tienen también la costumbre de reunirse para tomar su comida que, no obstante las habladurías, es comida ordinaria e innocua».

Los cristianos no habían dejado estas reuniones ni siquiera después del edicto del gobernador que recalcaba la interdicción de las eterías.

San Ignacio de Antioquía

San Ignacio de Antioquía

Prosiguiendo la carta (10, 96), Plinio refiere al emperador que en todo esto no ve nada malo. Pero la repulsa a ofrecer incienso y vino delante de las estatuas del emperador le parece un acto de escarnio sacrílego. La obstinación de estos cristianos le parece «irrazonable y necia».

De la carta de Plinio aparece claro que han cesado las acusaciones absurdas de infanticidio ritual y de incesto. Quedan las de «rehusarse a rendir culto al emperador» (por lo tanto, de lesa majestad), y de constituir una etería. El emperador responde: «Los cristianos no han de ser perseguidos oficialmente. Si, en cambio, son denunciados y reconocidos culpables, hay que condenarlos».

Con otras palabras: Trajano anima a cerrar un ojo sobre ellos: son una etería innocua como los barqueros del Sena y los vendedores de vino de Lión. Pero ya que están practicando una «superstición irrazonable, tonta y fanática» (según la juzga Plinio y otros intelectuales del tiempo como Epicteto), y ya que continúan rehusando el culto al emperador (y por consiguiente se consideran «ajenos» a la vida civil), no se puede pasar todo por alto. Si son denunciados, se los ha de condenar.

Continúa luego (si bien en forma menos rígida) el «No es lícito ser cristianos». Víctimas de este período son por cierto el obispo de Jerusalén Simeón, crucificado a la edad de 120 años, e Ignacio obispo de Antioquía, llevado a Roma como ciudadano romano, y allí ajusticiado. La misma política hacia los cristianos es la empleada por los emperadores Adriano (117-138) y Antonino Pío (138-161).

Marco Aurelio (161-180), emperador filósofo, pasó 17 de sus 19 años de imperio guerreando. En las Memorias en que cada noche, bajo la tienda militar, anotaba algunos pensamientos «para sí mismo», se encuentra un gran desprecio hacia el cristianismo.

Lo consideraba una locura, porque proponía a la gente común, ignorante, una manera de comportarse (fraternidad universal, perdón, sacrificarse por los otros sin esperar recompensa) que solo los filósofos como él podían comprender y practicar después de largas meditaciones y disciplinas.

En un rescrito del 176-177 prohibió que sectarios fanáticos, con la introducción de cultos hasta entonces desconocidos, pusieran en peligro la religión del Estado. La situación de los cristianos, siempre desagradable, bajo él, se tornó más áspera.

Coliseo Romano

Coliseo Romano

Las florecientes comunidades del Asia Menor fundadas por el apóstol Pablo fueron sometidas día y noche a robos y saqueos por parte del populacho. En Roma el filósofo Justino y un grupo de intelectuales cristianos fueron condenados a muerte. La floreciente cristiandad de Lyon fue aniquilada a raíz de la acusación de ateísmo e inmoralidad. (Perecieron entre torturas refinadas también la muy joven Blandina y el quinceañero Póntico).

Las relaciones que nos han llegado dan a entender que la opinión pública había ido exacerbándose con respecto a los cristianos. Grandes calamidades públicas (de las guerras a la peste) habían suscitado la convicción de que los dioses estuvieran enojados contra Roma.

Cuando se constató que en las celebraciones expiatorias ordenadas por el emperador, los cristianos estaban ausentes, el furor popular buscó pretextos para arremeter contra ellos. Esta situación siguió también en los primeros años del emperador Cómodo, hijo de Marco Aurelio.

Bajo el reinado de Marco Aurelio, la ofensiva de los intelectuales de Roma contra los cristianos alcanzó el culmen.«A menudo y erróneamente -escribe Fabio Ruggiero- se cree que el mundo antiguo combatió la nueva religión con las armas del derecho y de la política. En una palabra, con las persecuciones.

Si esto puede ser verdadero (y, de todos modos, solo en parte) para el primer siglo de la era cristiana, ya no lo es más a partir de mediados del segundo siglo. Tanto el mundo gentil como la Iglesia comprenden, más o menos en la misma época, la necesidad de combatirse y de dialogar en el terreno de la argumentación filosófica y teológica.

La cultura antigua, entrenada desde siglos a todas las sutilezas de la dialéctica, puede oponer armas intelectuales refinadísimas al conjunto doctrinal cristiano, y muy pronto la misma Iglesia , dándose cuenta de la fuerza que el pensamiento clásico ejerce en frenar la expansión del evangelio, comprende la necesidad de elaborar un pensamiento filosófico-teológico genuinamente cristiano, pero capaz al mismo tiempo de expresarse en un lenguaje y en categorías culturales inteligibles por parte del mundo grecorromano, en el cual viene a insertarse cada vez más».

Las argumentaciones de Marco Aurelio (121-180), Galeno (129-200), Luciano, Peregrino Proteo y especialmente de Celso (los tres últimos escriben sus obras en la segunda mitad del siglo segundo) se pueden condensar así:

« 'Ser salvado' de la falta de sentido de la vida, del desorden de las vicisitudes, de la nada de la muerte, del dolor, se puede dar tan solo en una 'sabiduría filosófica' por parte de una élite de raros intelectuales.El hecho de que los cristianos pongan esta 'salvación'en la 'fe' en un hombre crucificado (como los esclavos) en Palestina (una provincia marginal) y proclamado resucitado, es una locura.

El hecho de que los cristianos crean en el mensaje de este crucificado, dirigido preferentemente a los marginados y a los pobres (al 'polvo humano') y que predica la fraternidad universal (en una sociedad bien escalonada en forma de pirámide y considerada 'orden natural') es otra locura intolerable que causa fastidio , que lo trastorna todo. A los cristianos hay que eliminarlos como destructores de la civilización humana».

La crítica de los intelectuales anticristianos se centra en la idea misma de «revelación de lo alto», que no está basada sobre la «sabiduría filosófica»; en las Escrituras cristianas, que tienen contradicciones históricas, textuales, lógicas; en los dogmas «irracionales»; en el asunto del Logos de Dios que se hace carne (Evangelio de Juan) y se somete a la muerte de los esclavos; en la moral cristiana (fidelidad en el matrimonio, honestidad, respeto de los demás, mutuo socorro) que puede ser alcanzada por un pequeño grupo de filósofos, no ciertamente por una masa intelectualmente pobre.

Toda la doctrina cristiana, para estos intelectuales, es locura, como locura es la pretensión de la resurrección (es decir,del predominio de la vida sobre la muerte), la preferencia dada por Dios a los humildes, la fraternidad universal. Todo esto es irracional. El filósofo griego Celso, en su Discurso verdadero, escribe:

«Recogiendo a gente ignorante, que pertenece a la población más vil, los cristianos desprecian los honores y la púrpura, y llegan hasta llamarse indistintamente hermanos y hermanas...El objeto de su veneración es un hombre castigado con el último de los suplicios, y del leño funesto de la cruz ellos hacen un altar, como conviene a depravados y criminales».

Durante decenios los cristianos permanecen callados. Se expanden con la fuerza silenciosa de la prohibición. Oponen amor y martirio a las acusaciones más infamantes.

Es en el siglo segundo cuando sus primeros apologistas (Justino, Atenágoras, Taciano) niegan con la evidencia de los hechos las acusaciones más infamantes, y tratan de expresar su fe (nacida en tierra semítica y confiada a «narraciones») en términos culturalmente aceptables por un mundo empapado de filosofía grecorromana.

Los «ladrillos» bien alineados del mensaje de Jesucristo empiezan a ser organizados conforme a una estructura arquitectónica que pueda ser estimada por los griegos y romanos. Serán Tertuliano en Occidente y Orígenes en Oriente (en el tercer siglo) quienes den una forma sistemática e imponente a toda la «sabiduría cristiana».

https://www.primeroscristianos.com/emperadores-persecucion-cristianismo/

Ver en Wikipedia

"Os dejo a los dos libres de los dos hombres." (Marino muriendo)

Esta frase, atribuida a s. Marino a punto de morir, tiene el siguiente significado: el santo, antes de volver a la Casa del Padre, habría anunciado a los habitantes del pueblecito nacido en el Monte Titano en torno a la comunidad que él había fundado, que habrían sido liberados tanto de la opresiva autoridad del Emperador como de la intrusiva autoridad del Papa.

Estas palabras son, de hecho, la profecía de la caída del Exarcado Bizantino en el siglo VIII, y el fundamento de la independencia de la República que lleva su nombre y que aún sobrevive hoy en día.

Estamos en el 275. Los emperadores Diocleciano y Maximiano, además de exacerbar las persecuciones contra los cristianos, decidieron reconstruir la ciudad de Rimini, destruida por los Liburinos. Desde la isla de Arbe, en Dalmacia, llegan Marino y su amigo Léon, dos canteros, y son enviados inmediatamente al Monte Titano para extraer y trabajar las rocas necesarias para la reconstrucción de los muros circundantes.

Después los dos se separaron: León se refugió en el Monte Feliciano - hoy Monte Feltro - Marino volvió a Rimini donde, además de trabajar, predicó la fe y obtuvo muchas conversiones. Pronto su fama llegó al otro lado del mar y de su tierra natal, Dalmacia. De repente aparece en escena una mujer que sostiene ser su esposa.

Marino tiene que protegerse en su refugio, pero eso no es suficiente: se escapa al Monte Titano donde construye una celda de monje y construye una iglesia en honor a San Pedro. La mujer, después de algún tiempo, finalmente se arrepiente y al regresar a la ciudad, antes de morir, confiesa sus falsedades.

La pequeña comunidad fundada por Marino y León en el Monte Feltro debe enfrentarse a nuevas amenazas. La tierra que ocupan, efectivamente, es propiedad de una tal Felicísima y es reclamada por su hijo, Verísimo. A los violentos reclamos de estas dos personas, los hombres de Dios sólo pueden oponer sus oraciones.

Inesperadamente Verísimo se enferma de parálisis y su madre, desgarrada por el dolor, ruega a Marino que rece al Señor para que su hijo se cure; a cambio le dará todas sus tierras. La oración hace su efecto y Dios concede la curación de Verísimo. Madre e hijo, así como un número considerable de parientes, se convierten y reciben el bautismo directamente de las manos de Marino.

Mientras tanto, el obispo de Rimini, s. Gaudencio, se dio cuenta de estos hechos y convocó a Marino para darle las gracias. Se quedó tan impresionado por su personalidad que también le concedió la orden del diaconado. Cuando Marino regresó a casa, según una famosa leyenda, encontró al oso que antes había desgarrado al burro que le ayudaba en su trabajo todos los días.

El santo, entonces, domesticó al oso y "por penitencia" lo obligó a sustituirse al burro para realizar las cotidianas actividades de carga y transporte. Marino pasará el resto de su vida en el Monte Feltro con su comunidad, hasta su muerte en el 366.