Nota del editor: Rafael Domingo Oslé es profesor investigador del Centro de Derecho y Religión de la Universidad Emory y catedrático de Derecho de la Universidad de Navarra. Las opiniones expresadas en este artículo corresponden exclusivamente a su autor. Puedes encontrar más artículos de opinión en CNNe.com/opinion.

Ha muerto Benedicto XVI, ese papa bávaro, humilde, sencillo y hogareño, de corazón benedictino e intelecto agustiniano, amante de la música y la liturgia y de todo cuanto bello y bueno existe en este mundo, cerveza incluida. Afincado en el Vaticano desde 1981, como tesorero de la fe católica, Ratzinger fue el más estrecho colaborador y el complemento perfecto de Juan Pablo II, a quien sucedió en 2005, más por deseo de los cardenales electores que por voluntad propia.

Su pontificado estuvo repleto de luces, pero tampoco faltaron las sombras. Entre las luces se encuentra la implementación del Concilio Vaticano II, que atravesó su vida como una flecha, sus tres excelentes encíclicas, su fecundo magisterio contra el relativismo moral y el laicismo desafiante, el desarrollo del ecumenismo, la promoción del diálogo interreligioso, la defensa de los derechos humanos y su firme grito de tolerancia cero ante el escándalo de los abusos sexuales.

Benedicto se entrevistó con las víctimas, modificó la legislación eclesiástica, exigió la cooperación con las autoridades civiles y luchó contra la cultura encubridora que campaba a sus anchas en el seno de la Iglesia. Pero los abusos sexuales y el escándalo de los Vatileaks, que evidenciaba la corrupción en el corazón del Vaticano, ensombrecieron su pontificado.

Su renuncia, en 2013, convierte a Benedicto en una figura singular en la historia de la Iglesia. Si Juan Pablo II gobernó enfermo la Iglesia durante años, sin bajarse de la cruz, como se dijo entonces, Benedicto, en cambio, al renunciar a su pontificado, sostuvo la Iglesia, es decir, la cruz, con el silencio sacerdotal de su vida contemplativa. Dos modos distintos, pero sublimes de servir y vivir unidos a Jesucristo. Tanto monta, monta tanto.

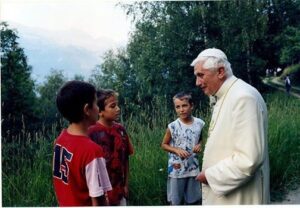

Conocí personalmente a Ratzinger en la Universidad de Navarra en 1998, cuando era todavía cardenal. Pasó unos días en el campus universitario de Pamplona, viviendo entre estudiantes, con ocasión del doctorado honoris causa que le otorgó esta institución académica. La profundidad de su pensamiento y la sencillez de su vida cautivaron mi espíritu de joven profesor universitario. Fue entonces cuando comencé a leer, más bien a devorar, los escritos de Ratzinger, que luego fueron de gran utilidad para mis trabajos como jurista.

Vi en Ratzinger una suerte de Francisco de Vitoria del siglo XXI, que unía de manera magistral teoría y práctica. Comprobé en sus charlas y seminarios cómo Ratzinger captaba con gran sagacidad la unidad del saber, la unidad de la verdad y, en el fondo, la unidad de la realidad.

Por eso, Benedicto fue capaz de trascender e integrar tantos dualismos limitantes y de derribar las falsas murallas levantadas entre la fe y la razón, la tradición y la renovación, el cristianismo y la ilustración, el amor y el sufrimiento, el carisma y la jerarquía, lo positivo y lo natural, el trabajo y la contemplación, lo humano y lo divino.

Sí, la realidad es simple, la realidad es una, porque Dios es la realidad: “Él es la realidad. La realidad que soporta toda la realidad”, enfatizó Ratzinger en una de sus últimas conversaciones (Letzte Gespräche p. 269).

Todo el magisterio de Ratzinger, como teólogo, obispo, cardenal y papa, ha estado dirigido a la búsqueda de la unidad en la verdad, en consonancia con su lema episcopal: servidores de la verdad (cooperatores veritatis) (3 Juan 8). Para Benedicto, esta verdad solo se encuentra en Jesucristo: “Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida, y la Iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo”, ha dejado escrito en su testamento espiritual.

No sorprende que la persona de Jesucristo haya ocupado durante decenios la investigación teológica de Benedicto, hasta culminar en una de sus obras maestras: Jesús de Nazaret. Le movió escribirla un intenso deseo pastoral y la necesidad de mostrar el rostro del hijo de Dios, uniendo inseparablemente el Jesús de la historia con el Cristo de la fe.

El último apartado del capítulo décimo del primer volumen es, en mi opinión, el más logrado. Ahí vemos a un Benedicto XVI filósofo, exégeta, pastor, intelectual y teólogo al mismo tiempo, desentrañando con gran acierto el sentido del nombre de Cristo como el que es: “Yo soy”.

Sí, Jesucristo es la única persona que puede decir siempre y en todo momento, en presente: “Yo soy”. Jesucristo no es un fui nostálgico ni un seré prometedor, sino un soy amante, que ama hasta la locura de un Dios que no puede ni quiere dejar de amar.

Este es el Jesús de Nazaret de quien Benedicto XVI se enamoró desde su infancia y con el que hoy y ahora, siempre en presente, se habrá fundido en un abrazo eterno. Descanse en el amor quien pasó su vida sembrando amor.

https://www.primeroscristianos.com/testamento/

FUENTE: cnnespanol.cnn.com