"Estos que visten estolas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido…? Éstos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus estolas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, y le adoran día y noche en su templo."

(Apocalipsis 7,13-15)

La Iglesia Católica, ya desde la época de los primeros cristianos, siempre ha rodeado a los muertos de una atmósfera de respeto sagrado. Esto y las honras fúnebres que siempre les ha tributado permiten hablar de un cierto culto a los difuntos: culto no en el sentido teológico estricto, sino entendido como un amplio honor y respeto sagrados hacia los difuntos por parte de quienes tienen fe en la resurrección de la carne y en la vida futura.

El cristianismo en sus primeros siglos no rechazó el culto para con los difuntos de las antiguas civilizaciones, sino que lo consolidó, previa purificación, dándole su verdadero sentido trascendente, a la luz del conocimiento de la inmortalidad del alma y del dogma de la resurrección; puesto que el cuerpo —que durante la vida es “templo del Espíritu Santo” y “miembro de Cristo” (1 Cor 6,15-9) y cuyo destino definitivo es la transformación espiritual en la resurrección— siempre ha sido, a los ojos de los cristianos, tan digno de respeto y veneración como las cosas más santas.

Este respeto se ha manifestado, en primer lugar, en el modo mismo de enterrar los cadáveres.

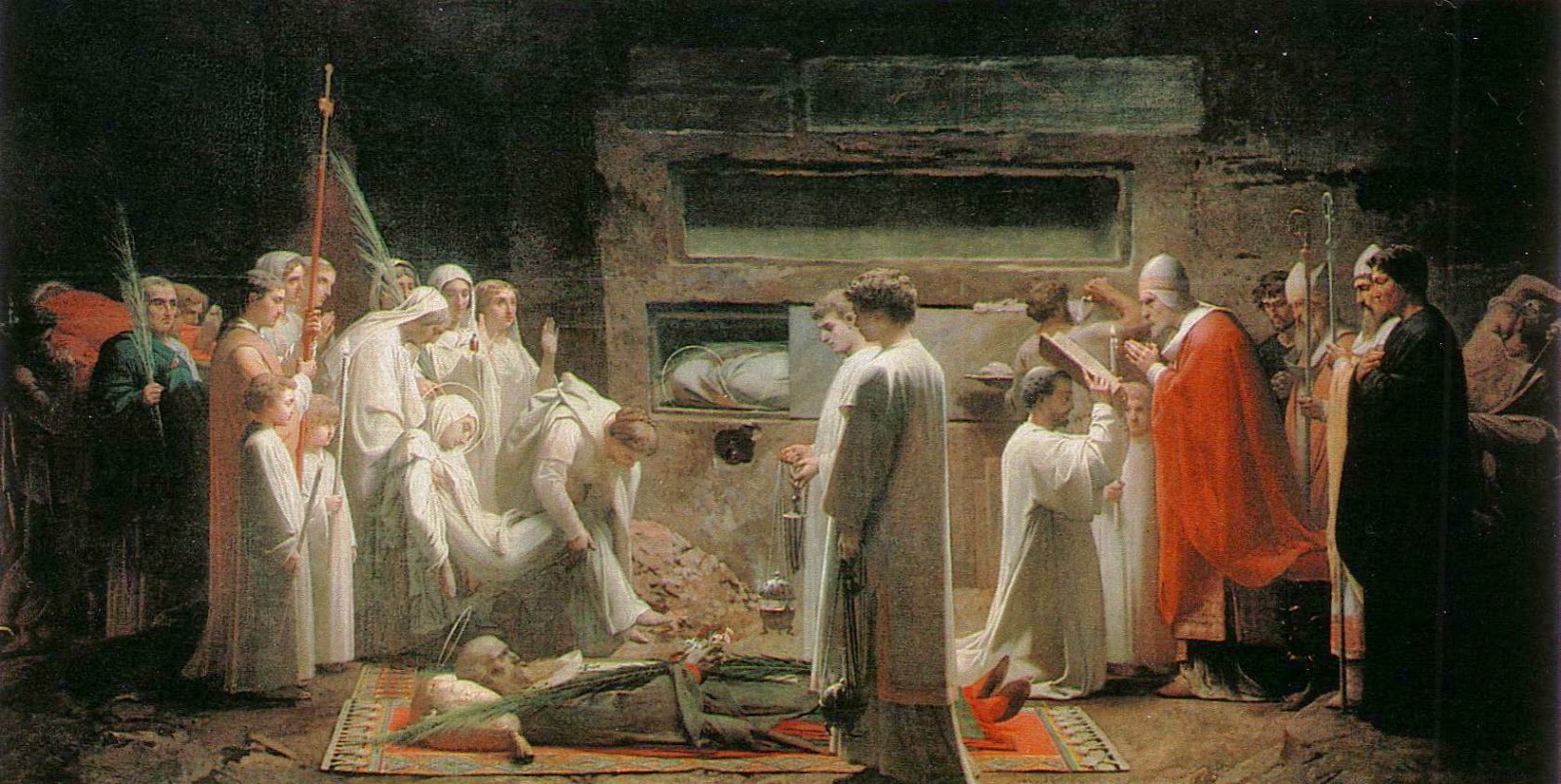

Vemos, en efecto, que a imitación de lo que hicieron con el Señor José de Arimatea, Nicodemo y las piadosas mujeres, los cadáveres eran con frecuencia lavados, ungidos, envueltos en vendas impregnadas en aromas, y así colocados cuidadosamente en el sepulcro.

En las actas del martirio de San Pancracio se dice que el santo mártir fue enterrado “después de ser ungido con perfumes y envuelto en riquísimos lienzos”; y el cuerpo de Santa Cecilia apareció en 1599, al ser abierta el arca de ciprés que lo encerraba, vestido con riquísimas ropas.

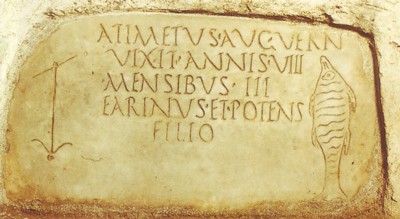

Pero no sólo esta esmerada preparación del cadáver es un signo de la piedad y culto profesados por los cristianos a los difuntos, también la sepultura material es una expresión elocuente de estos mismos sentimientos. Esto se ve claro especialmente en la veneración que desde la época de los primeros cristianos se profesó hacia los sepulcros: se esparcían flores sobre ellos y se hacían libaciones de perfumes sobre las tumbas de los seres queridos.

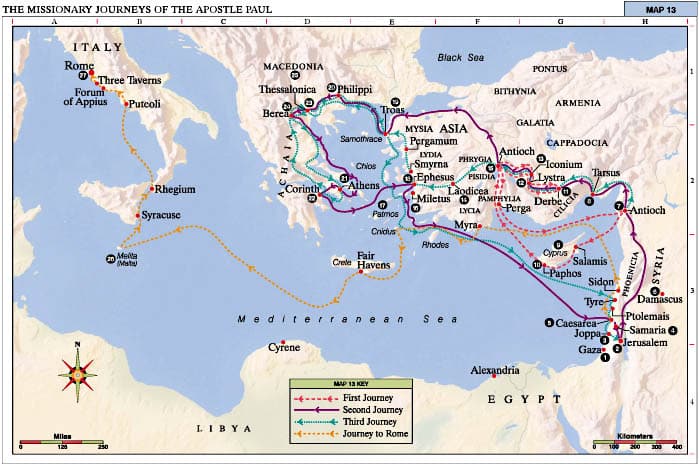

En la primera mitad del siglo segundo, después de tener algunas concesiones y donaciones,los cristianos empezaron a enterrar a sus muertos bajo tierra. Y así comenzaron las catacumbas. Muchas de ellas se excavaron y se ampliaron alrededor de los sepulcros de familias cuyos propietarios, recién convertidos, no los reservaron sólo para los suyos, sino que los abrieron a sus hermanos en la fe.

Andando el tiempo, las áreas funerarias se ensancharon, a veces por iniciativa de la misma Iglesia. Es típico el caso de las catacumbas de San Calixto: la Iglesia asumió directamente su administración y organización, con carácter comunitario.

Con el edicto de Milán, promulgado por los emperadores Constantino y Licinio en febrero del año 313, los cristianos dejaron de sufrir persecución.

Podían profesar su fe libremente, construir lugares de culto e iglesias dentro y fuera de las murallas de la ciudad y comprar lotes de tierra sin peligro de que se les confiscasen.

Sin embargo, las catacumbas siguieron funcionando como cementerios regulares hasta el principio del siglo V, cuando la Iglesia volvió a enterrar exclusivamente en la superficie y en las basílicas dedicadas a mártires importantes.

Pero la veneración de los fieles se centró de modo particular en las tumbas de los mártires; en realidad fue en torno a ellas donde nació el culto a los santos. Sin embargo, este culto especialísimo a los mártires no suprimió la veneración profesada a los muertos en general. Más bien podría decirse que, de alguna manera, quedó realzada.

En efecto: en la mente de los primeros cristianos, el mártir, víctima de su fidelidad inquebrantable a Cristo, formaba parte de las filas de los amigos de Dios, de cuya visión beatifica gozaba desde el momento mismo de su muerte: ¿qué mejores protectores que estos amigos de Dios?

Los fieles así lo entendieron y tuvieron siempre como un altísimo honor el reposar después de su muerte cerca del cuerpo de algunos de estos mártires, hecho que recibió el nombre de sepultura ad sanctos.

Por su parte, los vivos estaban también convencidos de que ningún homenaje hacia sus difuntos podía equipararse al de enterrarlos al abrigo de la protección de los mártires.

Consideraban que con ello quedaba asegurada no sólo la inviolabilidad del sepulcro y la garantía del reposo del difunto, sino también una mayor y más eficaz intercesión y ayuda del santo.

Así fue como las basílicas e iglesias, en general, llegaron a constituirse en verdaderos cementerios, lo que pronto obligó a las autoridades eclesiásticas a poner un límite a las sepulturas en las mismas.

Pero esto en nada afectó al sentimiento de profundo respeto y veneración que la Iglesia profesaba y siguió profesando a sus hijos difuntos.

De ahí que a pesar de las prohibiciones a que se vio obligada para evitar abusos, permaneció firme en su voluntad de honrarlos.

Y así se estableció que, antes de ser enterrado, el cadáver fuese llevado a la Iglesia y, colocado delante del altar, fuese celebrada la Santa Misa en sufragio suyo.

Esta práctica, ya casi comúnhacia finales del s. IV y de la que San Agustín nos da un testimonio claro al relatar los funerales de su madre Santa Mónica en sus Confesiones, se ha mantenido hasta nuestros días.

San Agustín también explicaba a los cristianos de sus días cómo los honores externos no reportarían ningún beneficio ni honra a los muertos si no iban acompañados de los honores espirituales de la oración: “Sin estas oraciones, inspiradas en la fe y la piedad hacia los difuntos, creo que de nada serviría a sus almas el que sus cuerpos privados de vida fuesen depositados en un lugar santo. Siendo así, convenzámonos de que sólo podemos favorecer a los difuntos si ofrecemos por ellos el sacrificio del altar, de la plegaria o de la limosna” (De cura pro mortuis gerenda, 3 y 4).

Comprendiéndolo así, la Iglesia, que siempre tuvo la preocupación de dar digna sepultura a los cadáveres de sus hijos, brindó para honrarlos lo mejor de sus depósitos espirituales. Depositaria de los méritos redentores de Cristo, quiso aplicárselos a sus difuntos, tomando por práctica ofrecer en determinados días sobre sus tumbas lo que tan hermosamente llamó San Agustín sacrificium pretii nostri, el sacrifico de nuestro rescate.

Ya en tiempos de San Ignacio de Antioquia y de San Policarpo se habla de esto como de algo fundado en la tradición. Pero también aquí el uso degeneró en abuso, y la autoridad eclesiástica hubo de intervenir para atajarlo y reducirlo. Así se determinó que la Misa sólo se celebrase sobre los sepulcros de los mártires.

Por otra parte, ya desde el s. III es cosa común a todas las liturgias la memoria de los difuntos.

Es decir, que además de algunas Misas especiales que se ofrecían por ellos junto a las tumbas, en todas las demás sinaxis eucarísticas se hacía, como se sigue haciendo todavía, memoria —memento— de los difuntos.

Este mismo espíritu de afecto y ternura alienta a todas las oraciones y ceremonias del maravilloso rito de las exequias.